Dai giannizzeri ai migranti, così la Croazia sorveglia il nuovo confine d’Europa dopo l’ingresso in Schengen

Disboscamenti e pattuglie lungo l’area montagnosa che segna la frontiera con la Bosnia Erzegovina: un tempo divideva gli imperi asburgico e ottomano, ora è snodo fondamentale della Rotta balcanica

FIUME Una nebbia densa avvolge i fianchi della Plješevica, la montagna che segna il confine tra la Croazia e la Bosnia-Erzegovina nei pressi di Korenica, 140 chilometri a sud-est di Fiume. I banchi fitti e bianchi coprono gli alberi spogli e le strade innevate, ma man mano che saliamo verso la vetta, a bordo di un fuoristrada che s’inerpica senza difficoltà, il cielo schiarisce e diventa a tratti quasi azzurro. «Durante le belle giornate da qui si vede Bihać», afferma Mladen Matovinović, il capo della polizia di frontiera croata nella contea della Lika e di Segna.

1300 chilometri di confini

In piedi sul crinale a 1.650 metri di altezza, Matovinović guarda quel lembo di territorio bosniaco che negli ultimi sei anni è diventato uno snodo fondamentale della Rotta balcanica, il luogo da cui centinaia di persone tentano ogni giorno di entrare a piedi nell’Unione europea. Con l’ingresso della Croazia nell’area Schengen, l’1 gennaio, i circa 1.300 chilometri di confini che separano il Paese dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Serbia e dal Montenegro diventeranno il nuovo limes esterno dell’area di libera circolazione.

A est, quella frontiera corre lungo il Danubio, la Sava e il fiume Una; ma qui, lungo i 100 chilometri sotto la responsabilità di Matovinović, ci sono solo boschi e montagne. «Questo è il tratto più difficile da controllare e quello che negli ultimi anni ha subìto la pressione migratoria maggiore», spiega il poliziotto di 57 anni. Per assicurarne il controllo, il governo croato ha messo a disposizione di Matovinović personale ed equipaggiamento, spesso finanziato dall’Ue.

Alberi e telecamere

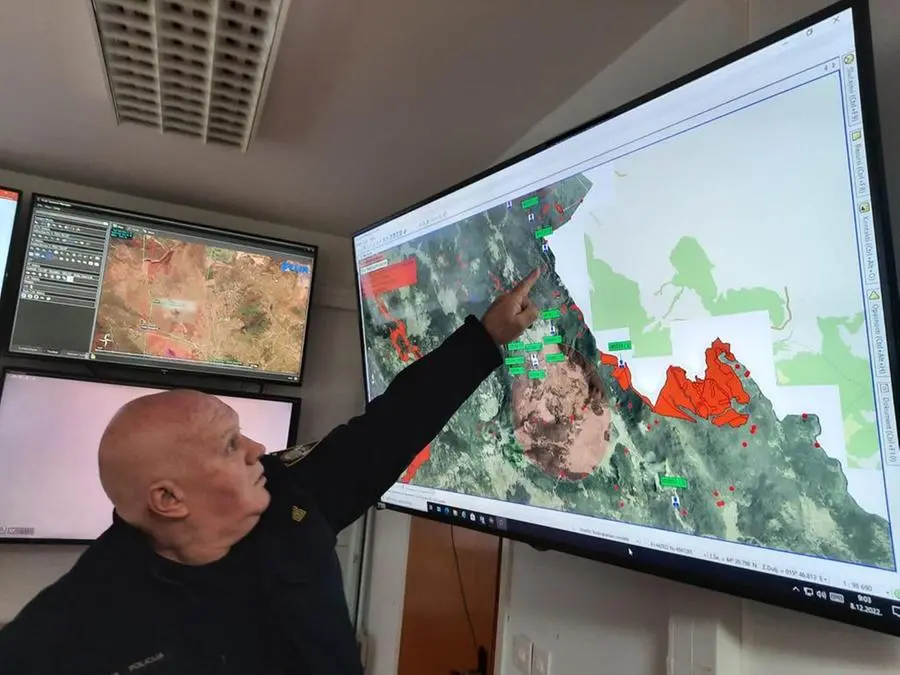

Ci sono decine di telecamere termiche nascoste tra gli alberi, quattro grandi telecamere installate su ripetitori telefonici e in grado di riprendere fino a 20 chilometri di distanza, un centro di ricezione dati con monitor e mappe, e poi decine e decine di agenti che pattugliano la Plješevica con l’ausilio dei cani.

Li incontriamo lungo i sentieri scavati da poco per consentire il passaggio delle volanti, mentre una volta in cima si nota l’effetto del disboscamento, deciso per permettere agli elicotteri di atterrare in caso d’urgenza e alle telecamere di registrare i movimenti. «Abbiamo fatto tagliare una striscia di bosco lunga 15 chilometri e larga 100 metri e il piano prevede che si radano al suolo altri 25 chilometri», prosegue Matovinović. Alla domanda se la sua squadra sia in grado di controllare il nuovo confine Schengen, il poliziotto non ha dubbi. «Siamo pronti», dice sicuro.

Memorie di imperi

Non è la prima volta che la Croazia è chiamata a sorvegliare un confine. Per secoli, tra inizio Cinquecento e il 1881 (quando venne abolita formalmente), da queste parti passava la Militärgrenze, la frontiera militare che separava l’Impero asburgico da quello ottomano.

«Chi viveva in questi territori godeva di maggiore autonomia, di libertà religiosa e riceveva della terra da coltivare. In cambio, doveva battersi per gli Asburgo in caso di guerra e questo fino al compimento dei 60 anni di età», riassume lo storico Alexander Buczynski dell’Istituto croato per la storia. Erano i cosiddetti «graničari» (da granica, frontiera) e vivevano in un’area che andava da Segna sul mare Adriatico fino a Zemun, oggi un sobborgo di Belgrado, per poi risalire verso Novi Sad e l’Ungheria.

La rotta balcanica

L’ingresso della Croazia nell’area Schengen riporta in qualche modo in auge quell’esperienza storica. Ma le differenze sono naturalmente tante, a iniziare dal fatto che a premere sui confini dell’Ue non sono oggi i giannizzeri ottomani ma persone in fuga, perlopiù da Afghanistan e Siria, e che cercano asilo nell’Ue. Nei primi dieci mesi del 2022, l’agenzia Frontex ha registrato quasi 130mila attraversamenti dei confini europei lungo la rotta balcanica, che è ridiventata la via più usata per raggiungere l’Europa (più utilizzata anche rispetto al Mediterraneo Centrale, che conta 90mila attraversamenti). L’aumento, rispetto all’anno scorso, è del 168% e per questo l’Ue sta correndo ai ripari, distribuendo nuovi finanziamenti agli stati dei Balcani in cambio di un rafforzamento dei controlli alle frontiere.

Tra le ragioni di questa impennata nei flussi c’è innanzitutto il peggiorare della situazione nei paesi di origine (basti pensare all’Afghanistan, dove un anno fa sono tornati al potere i Talebani), ma secondo le organizzazioni umanitarie attive al confine tra Croazia e Bosnia-Erzegovina anche Zagabria ha una parte di responsabilità.

«Negli ultimi sei anni c’è stata una sistematica violazione dei diritti umani, con violenze e respingimenti illegali da parte della polizia croata. Da inizio 2022, invece, si registrano meno respingimenti e la violenza è diminuita, mentre sempre più spesso vengono distribuiti dei fogli di via», spiega Antonia Pindulić, giurista al Centro studi per la pace (Cms) di Zagabria.

Il tempo utile

Con questi fogli di via, migranti e rifugiati hanno sette giorni di tempo per lasciare la Croazia e possono usare i mezzi pubblici per muoversi sul territorio nazionale. Rispetto a un anno fa, il cambiamento è notevole: in precedenza chi entrava in Croazia doveva attraversare il Paese a piedi e di nascosto; oggi invece ci si sposta in treno e in autobus, raggiungendo Zagabria e Fiume sulla via per la Slovenia. Per questo, vicino alla stazione ferroviaria della capitale croata, il Comune ha messo a disposizione dei migranti due tende riscaldate dove la Croce rossa distribuisce pasti caldi ad una cinquantina di persone al giorno.

Qui incontriamo Omar, un giovane palestinese da poco entrato in Croazia. «Ero bloccato da quasi un anno in Bosnia-Erzegovina. Ho provato a passare dieci, quindici volte. La polizia croata ci rispediva indietro, a volte con la violenza. A me avevano rubato il telefono», racconta l’uomo, che qualche giorno fa è stato «trattato diversamente» ed è riuscito a passare senza difficoltà.

«Vorrei credere che questo cambio di passo sia dovuto a quello che è successo a fine 2021, ovvero alla condanna della Croazia da parte della Corte europea dei Diritti umani sul caso Madina Hussiny (la bimba di 6 anni investita da un treno nel 2017 dopo essere stata respinta dalla polizia croata assieme alla famiglia, nda.), al rapporto del comitato anti-tortura Consiglio d’Europa che ha esposto la sistematicità dei respingimenti in Croazia o ancora al video di Lighthouse Reports che ha mostrato al pubblico in che modo i poliziotti croati respingono i migranti. Ma non so se i motivi sono questi o se invece» il cambio di passo «sia stato necessario per entrare in Schengen. Temo che dall’1 gennaio la pratica dei respingimenti s’intensifichi nuovamente», commenta ancora Antonia Pindulić.

Caccia alle impronte

Di ritorno sulla Plješevica, la nebbia si dirada lentamente, scoprendo i boschi e i campi a valle. Goran Matijević, capo della polizia di frontiera alla stazione di Korenica, chiama le diverse unità con la radio ricetrasmittente. «Qual è la situazione?», chiede. «Tutto regolare», rispondono dall’altro lato. «Tracce sulla neve?». «Nessuna».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © il Nord Est