Produrre negli Stati Uniti per reagire ai dazi e crescere

Le imprese guardano all’opportunità di sottrarsi alle tariffe, ma anche a quella di strutturarsi sul piano internazionale

Appena dieci giorni per le ultime trattative. È partito il conto alla rovescia verso il 1° agosto, giorno in cui, in assenza di un’intesa tra Stati Uniti e Unione europea, dovrebbero scattare i dazi del 30% annunciati nell’ultima lettera di Donald Trump. Mentre continuano i negoziati, anche a Nord Est tra le sale riunioni del management e le linee produttive si fanno già i conti di quali potrebbero essere gli effetti delle nuove tariffe. E si ragiona sulle possibili contromisure.

Al di là della minaccia contingente, la prospettiva a cui sempre più spesso guardano le imprese nordestine è di lungo periodo. Lo ha scritto più volte Giancarlo Corò su queste pagine: i segnali che arrivano dai flussi di investimenti diretti lasciano pensare che non sia da escludere uno spostamento di capacità manifatturiere negli Stati Uniti per i settori che hanno una consolidata organizzazione multinazionale, come automotive, farmaci, occhiali. Andare a produrre negli Usa, dunque, non solo come mossa in chiave anti-dazi, ma anche come opportunità di consolidamento ed espansione internazionale.

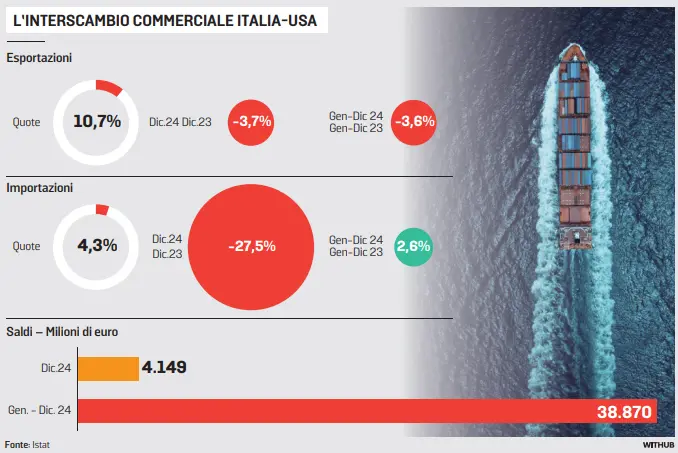

Nel 2024, d’altronde, l’export italiano verso gli Stati Uniti ha raggiunto i 64,7 miliardi di euro. Quest’anno stava già viaggiando oltre quota 70 miliardi. Circa un quinto di questi valori è espresso dall’economia del Nord Est. Secondo l’ultimo rapporto dell’Ice, la svolta protezionistica espone a rischi potenziali elevati oltre seimila imprese in tutta Italia, con più di 140 mila addetti. Si tratta soprattutto di realtà produttive di piccole dimensioni e con governance domestica, come le tante aziende che animano i territori di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tra i settori più esposti mobili, prodotti i metalli, farmaceutica, mezzi di trasporto. L’Ice calcola che queste imprese esportino verso gli Stati Uniti oltre 11 miliardi di euro.

La prospettiva di produrre direttamente negli Stati Uniti sta, dunque, facendo capolino sempre più spesso nelle valutazioni degli imprenditori. Che guardano all’opportunità di sottrarsi a future, più aspre, guerre commerciali, alla possibilità di spingere sull’internazionalizzazione e importare dividendi in Italia, ma anche ad acquisire il governo di grandi gruppi, con il vantaggio di rendersi più attraenti agli occhi dei ricercatissimi talenti. Aprire un insediamento produttivo negli Stati Uniti non è, ovviamente, un progetto che si improvvisa. Richiede pianificazione, investimenti e una struttura aziendale capace di sostenere questo tipo di espansione. Gli esempi, tuttavia, non mancano. Dai grandi nomi alle ditte locali.

Fincantieri è presente negli Stati Uniti ormai da 15 anni. Nel Paese a stelle e strisce il colosso triestino opera con la controllata Fincantieri Marine Group con quattro cantieri navali e circa 3.000 dipendenti. Ha investito oltre 800 milioni di dollari negli Usa, di cui più della metà destinata all’ammodernamento e all’espansione del cantiere di Marinette, nel Wisconsin. L’obiettivo dichiarato dell’ad Pierroberto Folgiero è contribuire alla «rinascita della cantieristica navale Usa».

Restando in Friuli Venezia Giulia non è più una novità la presenza in Usa di Roncadin, il gruppo di Meduno (Pordenone) che produce e vende pizze surgelate in tutto il mondo. Con una rete capillare da costa a costa e uno stabilimento nell’Illinois, l’azienda friulana pensa già a un raddoppio. La decisione di “fare il salto” non nasce in questo caso dal timore dei dazi, ma dalla consapevolezza che, per dirlo con le parole di Dario Roncadin, «per competere nel mercato americano, devi essere là».

«Tutto è partito dalla fiera Pmla di Chicago nel 2010: abbiamo capito che per essere presenti in quel mercato in modo continuativo non basta prendere un aereo una volta al mese dall’Italia», racconta l’ad. «Il retail e i supermercati statunitensi vogliono che il prodotto sia sempre sullo scaffale, piuttosto che non averne ne scelgono uno meno buono. Essere lì e produrre sul continente americano ci dà anche la possibilità di offrire prodotti che dall’Italia facciamo fatica a portare».

Entro settembre andrà a regime oltreoceano anche il nuovo stabilimento produttivo di Unox, la multinazionale padovana specializzata in forni professionali. Anche qui i dazi c’entrano poco: per il ceo Nicola Michelon si tratta di rispondere al desiderio degli americani di comprare ciò che viene prodotto in Usa. «Gli americani hanno da sempre una predilezione per il made in Usa e nell’ultimo decennio si sono accorti che la manifattura è una parte importante dell’equilibrio del Paese», spiega.

L’apertura della prima filiale risale al 2011, ma conquistare la fiducia del mercato non è stato semplice. «Ci abbiamo messo nove anni per passare da zero a 10 milioni di fatturato e due anni per passare da 10 a 35 milioni. Prima abbiamo creato il mercato e poi la fabbrica, che oggi ci permette di servire il mercato statunitense». A oggi l’investimento complessivo dell’azienda negli Usa ha superato i 30 milioni di euro. «Soprattutto in un mercato come quello statunitense i risultati non arrivano senza grossi investimenti. È un mercato che si deve affrontare con le spalle larghe» sottolinea Michelon, convinto comunque che l’Italia resti «uno dei Paesi migliori al mondo in cui fare impresa».

Ancora diversa è la prospettiva di chi non produce direttamente negli Stati Uniti, ma opera nel Paese con una filiale commerciale. È il caso di Dallan, azienda di Castelfranco Veneto specializzata nella produzione di sistemi per la lavorazione della lamiera. Da sempre votata all’export, l’azienda lavorava con un importatore dal 2004. «C’era sempre un limite, derivante dalla necessità di un service ben strutturato: facendo macchine molto customizzate i clienti avevano bisogno di un contatto diretto con i nostri tecnici», spiega il ceo Andrea Dallan.

Nel 2018 l’azienda ha quindi deciso di aprire una filiale, controllata al 100%, che gestisce service e pezzi di ricambio. Pur non escludendo alcuna opzione, al momento Dallan non vede le condizioni per esportare anche la produzione. «Stiamo osservando la situazione: in Usa c’è grande bisogno di macchinari automatici come quelli che produciamo noi, ma le competenze tecniche e i fornitori che servono per impianti di questa tecnologia lì troviamo qui nel Nord Est».

Una valutazione che sta facendo anche More, azienda di progettazione e produzione di pacchetti tecnologici per la gestione dell’energia chimica, parte del Gruppo Danieli. Da 40 anni presente sul mercato statunitense, nel 2022 ha aperto una succursale in Georgia (More North America Corporation) per avere un magazzino ricambi sul posto e una base di appoggio per i tecnici che si occupano di post sales.

«Stiamo già producendo lì qualcosa, alcuni pezzi di poco valore ma voluminosi», spiega il presidente Simone Marcuzzi. «La grande difficoltà sui dazi è capire cosa succederà. Come Italia manteniamo una grossa competitività di costi, mentre in Usa è difficile stare nel prezzo originale, perché le tariffe orarie della manodopera e i prezzi dei materiali sono molto più alti».

Riproduzione riservata © il Nord Est