Cent’anni di Calligaris, dalle sedie in legno a leader globale

Calligaris compie 100 anni. Un secolo di storia per uno dei marchi dell’arredamento che hanno fatto grande il made in Italy nel mondo, ma che dentro di sé custodisce anche l’evoluzione della civiltà contadina a quella della produzione industriale, l’evoluzione e il tramonto del triangolo della sedia, il passaggio dalla produzione per conto terzi al marchi proprio, l’apertura delle imprese famigliari alla finanza. Nei suoi primi 100 anni, Calligaris, azienda oggi controllata dal fondo Alpha ma partecipata ancora dalla famiglia che le ha dato i natali, è questo e molto altro. Un’avventura che ha attraversato il ‘900 per arrivare ai giorni nostri che abbiamo voluto ripercorrere insieme al presidente onorario della società, Alessandro Calligaris, artefice della crescita di quest’azienda, punta di diamante di un gruppo recentemente ribattezzato Orbital design collective, forte di altre 4 realtà - Ditre Italia, Connubia, Luceplan e Fatboy - e di un fatturato che nel 2022 si è attestato a 250 milioni di euro.

Presidente, qual è il suo primo ricordo legato all’azienda?

«Ricordo mia madre e mio padre al lavoro nel cortile di casa perché è lì che stava l’azienda all’inizio. Insomma, l’ho vissuta fin da fanciullo. Ce n’è poi un altro, legato al mio ingresso in azienda. Avevo finito le superiori e il servizio militare. Non dimenticherò mai quando mia madre mi chiese cosa volevo fare da grande: continuare a studiare all’università o entrare in azienda insieme a mio fratello? Era il 1967, scelsi l’azienda. Quella decisione ha indirizzato la mia vita e mi ha consentito di far crescere Calligaris».

Facciamo un altro passo indietro: 1923…

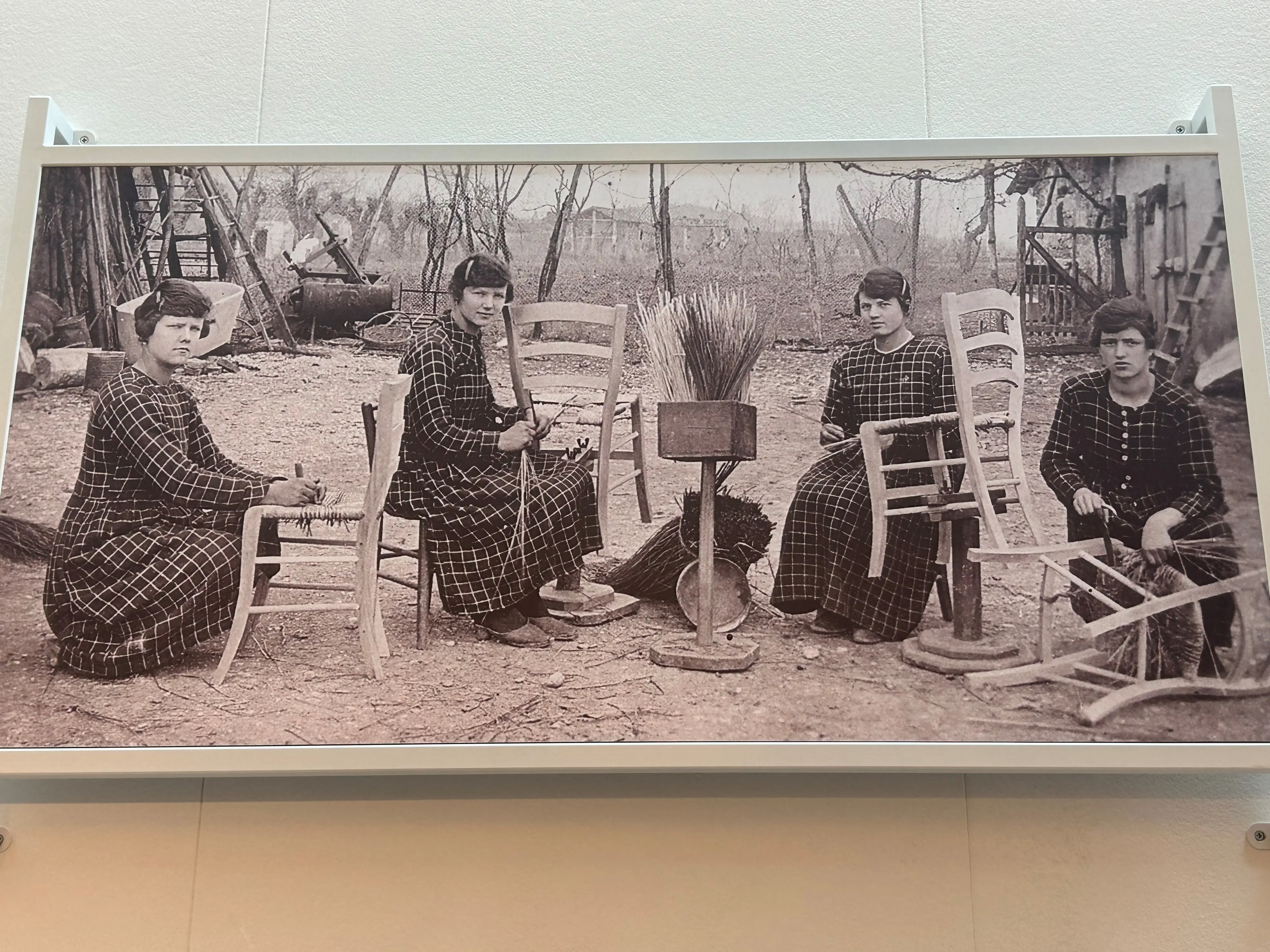

«In quell’anno mio nonno Antonio apre l’impresa. Era da poco terminata la prima guerra mondiale quando avvia la produzione di sedie molto semplici, da vendere nei mercati. La prima è stata la Marocca: 4 gambe in legno, tre spallierine e la seduta impagliata con erba palustre e fettuccine ricavate dal tubetto della segale che servivano rendere la seduta più confortevole. Gli uomini si dedicavano alla parte in legno, le donne all’impagliatura dei sedili. Durante l’inverno si produceva, nella bella stagione il nonno, come poi anche mio padre, partiva con carro e cavallo a venderle nei mercati».

Siamo agli albori del distretto della sedia…

«Nel secondo dopoguerra in Italia i falegnami iniziano a trasformarsi. Nasce così la produzione industriale del mobile. Una produzione, pensiamo alle cucine, che necessita di essere completata dalle sedie e la risposta arriva da Manzano e dintorni. Gli operai di aziende storiche come Montina, Potocco, Tonon e alcune altre iniziano a mettersi in proprio dando vita al distretto che diventa l’epicentro di produzione delle sedie nel nostro Paese. La maggior parte di queste imprese lavora come noi da terzista per le grandi aziende italiane del mobile.

Qualche nome?

«Salvarani, Boffi, Molteni. È attraverso queste aziende che iniziano i nostri contatti con gli architetti. Ed è così che iniziamo a lavorare con gli importatori esteri, producendo per i vari mercati, inglese, tedesco e francese, i loro prodotti, con i loro materiali e il loro gusto».

Con l’arrivo in azienda della terza generazione cosa cambia?

«A metà anni 70 abbiamo iniziato a sviluppare una nostra linea di prodotti e dei nostri cataloghi e ad allargare la nostra presenza lungo lo Stivale, aprendo magazzini prima in Triveneto, poi a Torino, Milano, Messina, Bari, per avere una distribuzione più capillare e questo ci ha consentito di crescere ispirandoci il modello che poi abbiamo portato anche fuori dai confini nazionali. E abbiamo iniziato a riporre grande attenzione nel design dei nostri prodotti che resta a tutt’oggi importantissimo, determinante per stare sul mercato, come lo è il servizio, il saper dare le risposte ai clienti quando dovessero esserci dei problemi».

Come vi siete mossi all’estero?

«Non è stato semplice perché all’epoca c’erano ancora confini e ogni Stato aveva la sua moneta. Non potevamo mandare fatture in lire e gravare i clienti degli oneri doganali. Così abbiamo pensato Calligaris come un’azienda locale. Il cliente doveva ricevere, che si trovasse in Francia, in Spagna o in Germania, la merce sdoganata e nella sua moneta. Negli anni 80 abbiamo aperto i mercati tedesco, francese e spagnolo, nel 1998 la prima commerciale negli Stati Uniti che quest’anno compie 25 anni. A seguire abbiamo aperto in Giappone e poi abbiamo iniziato a stringere rapporti con rivenditori locali che ci hanno portato ad avere 650 negozi nel mondo con il marchio Calligaris. Oggi i marchi del gruppo esportano in media oltre il 73% dei loro prodotti».

Un altro anno da ricordare?

«Il 1983 che segna l’avvio del nostro rapporto con Ikea che è durato 20 anni. L’ultima spedizione l’abbiamo fatta nel 2003, dopo aver rifiutato di delocalizzare la produzione in Paesi dove la manodopera aveva un costo inferiore».

Delocalizzazione no, ma internazionalizzazione sì…

«Nel 2000 abbiamo acquisito uno stabilimento di lavorazione del legno a 60 chilometri da Fiume dove possiamo contare sull’approvvigionamento diretto del legno dai boschi circostanti. Oggi in Croazia produciamo tutte le componenti in legno. Quell’operazione ci ha consentito di riorganizzare poi le nostre sedi produttive in Friuli che oggi sono quattro».

Un altro salto evolutivo l’azienda lo ha fatto aprendo le porte ai fondi di private equity. In Friuli siete stati tra i primi, perché questa scelta?

«Era il 2008 e stavamo iniziando a sviluppare i nostri rapporti con i partner esteri, mio fratello era uscito dall’azienda e non avendo possibilità di passaggio generazionale, mia figlia che oggi è con me all’epoca lavorava in ospedale, presi contatto con L Capital controllato dal gruppo Lvmh che entrò con il 40%. Sfortunatamente la crisi del 2008 non ci permise di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo fissati e quindi, prima che vendesse ad altri, nel 2014 mi ricomprai la quota».

Alpha arriva nel 2018 acquisendo la quota di controllo dell’azienda. Sono passati 5 anni, il tempo di tradizionale permanenza dei fondi è ormai giunto allo scadere….

«Va detto questo non è forse il momento migliore per affacciarsi alla finestra. C’è stato un attenzionamento già un anno fa, prima che esplodesse la guerra, ora stanno guardando, ma credo che ci sia ancora spazio per un percorso di rafforzamento prima dell’uscita».

E lei, cosa intende fare?

«Oggi posso contare sulla presenza di mia figlia Laura che ha lasciato la professione sanitaria per aiutarmi a gestire gli affari di famiglia e quindi non escludo di poter restare. Dipenderà da chi sarà il futuro investitore. Se sarà una famiglia imprenditoriale perché no, potremmo fare con piacere un pensiero di continuità, se sarà un fondo bisognerà valutare».

Riproduzione riservata © il Nord Est