“Elisa”: alla Mostra del Cinema di Venezia il film sulla giustizia riparativa che farà discutere

Il film in concorso di Di Costanzo affronta il caso dell’omicida Stefania Albertani. Gli incontri con il criminologo costruiscono la cosmologia violenta della donna

Dei cinque film italiani in Concorso alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia, uno, in particolare, farà discutere. Perché rinnova il dibattito sulla giustizia riparativa, modello teorizzato in tempi relativamente recenti.

È il nuovo film di Leonardo Di Costanzo che si è sempre confrontato con tematiche, in senso lato, criminali. Nel ‘21, presentò Fuori Concorso uno dei titoli più apprezzati di quella edizione: “Ariaferma” era un racconto di umanità ambientato in carcere.

Qui la restrizione della libertà personale (già eccezionale di suo) diventava ancora più straordinaria quando, nell’operazione di dismissione della struttura, la burocrazia “si scordava” di tredici detenuti e degli agenti penitenziari in servizio: tutti costretti ad aspettare un fantomatico nulla osta, come nel teatro dell’assurdo di Samuel Beckett. Non c’era giudizio in quel film che culminava in un superamento simbolico della linea di separazione tra “guardie e ladri”.

Di Costanzo torna in Concorso al Lido con “Elisa” ispirato al saggio del criminologo Adolfo Ceretti che ha scritto, insieme a Lorenzo Natali, “Io volevo ucciderla. Per una criminologia dell’incontro”.

Un testo attraverso il quale gli autori affrontano una storia violenta con un approccio interazionista radicale. La voce narrante è quella di una donna omicida che, in dialogo con i criminologi, ripercorre il flusso dei propri ricordi e dei legami familiari per dare un senso possibile al suo gesto estremo.

Il caso

Il caso è quello di Stefania Albertani, condannata per aver ucciso la sorella, incendiandone il corpo e per avere cercato di fare lo stesso con i genitori.

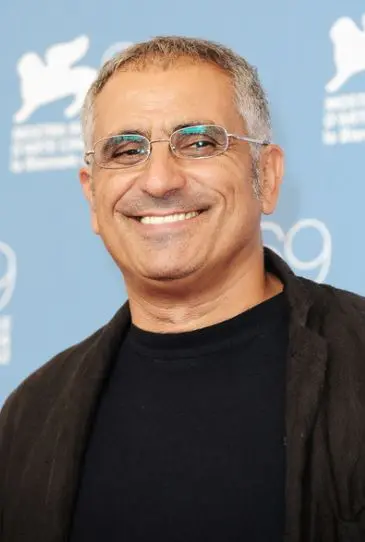

Nella finzione, Barbara Ronchi interpreta la ragazza in carcere, mentre Roschdy Zem è il criminologo che applica la metodologia dell’incontro, in cui prende forma la “cosmologia” violenta dell’autrice del crimine. Un ascolto che scava sino alle radici del delitto di questa donna che, nel saggio, arriva a dire: «Io non sono una perizia o una sentenza che cammina».

Il sistema penale a lenta evoluzione

Quelle pagine e il film che dalle stesse prende corpo sono, oggi, materia incendiaria. Perché fanno i conti con un contesto politico-sociale in cui la ricerca di risposte meno afflittive nel controllo del crimine produce ancora resistenze in un sistema penale a lenta evoluzione. Dalla logica “retributiva” - che trova i propri ascendenti nella legge del taglione - a quella general-preventiva fondata sulla pena come deterrente. Fino a quella rieducativa (anche costituzionalmente garantita) che mira al reinserimento sociale del condannato. Ma che non ha impedito, oggi, rigurgiti di istanze sommarie (il “buttare via la chiave”) che fanno apparire la giustizia riparativa (fondata su strumenti alternativi che promuovono la riparazione del danno cagionato e, soprattutto, la riconciliazione tra colpevole e vittima) una rivoluzione e, insieme, una chimera.

A modo suo anche “Elisa”, allora, sembra porsi, cinematograficamente, in una prospettiva molto diversa da quella tradizionale, ovvero di un cinema che, spesso, ha trasformato la giustizia in vendetta. Che risponde, certamente, a logiche spettacolari, ma gioca, più o meno consapevolmente, anche con l’ambiguità di un sentire comune che percepisce la giustizia come un sistema lontano, inefficace e, quindi, da riequilibrare “privatamente”.

I precedenti

Tralasciando i revenge-movie veri e propri, varrebbe la pena recuperare un film del 2001, all’epoca sottovalutato. “In the Bedroom” di Todd Field si concentra sul dramma di una coppia cinquantenne, spezzata dall’uccisione del loro unico figlio. Di fronte a un dolore che non può trovare risposte, moglie e marito finiscono per crollare, trovando poi un’illusoria catarsi nella giustizia privata. Ed è mostrando le conseguenze del dolore più indicibile - l’omicidio di un figlio - che si può, per contrasto, comprendere meglio quale sia il tentativo ultimo della giustizia riparativa. Che non si sostituisce al processo, né alla pena, né ignora l’irreparabilità della condotta omicida. Tuttavia, non riflettere su cosa abbia portato in galera quell’assassino, accettando semplicemente che passi la sua vita in catene, sembra rendere la giustizia retributiva monca.

È la strada della “criminologia dell’incontro” di cui parlano Ceretti e Natale e che Di Costanzo porta sullo schermo. Per ricostruire le relazioni e disegnare un cammino in cui il dolore, la memoria, la capacità di mettersi nei panni dell’altro e anche di guardarsi di nuovo allo specchio (non è un caso che in carcere non ci siano specchi, per timore che i detenuti li usino per farsi del male), possono riacquistare un senso, una equità nuova.

Per dirla come l’arcivescovo Desmond Tutu:

«La giustizia non dovrebbe essere solo un punto d'arrivo, ma un percorso continuo verso l'equità e la dignità per tutti».

Riproduzione riservata © il Nord Est