Quanto ci costa il clima che cambia: in gioco per l’Italia 100 miliardi di euro

La stima dell’Ufficio parlamentare di bilancio è che in Italia, nel 2050, gli eventi estremi e le stagioni roventi impatteranno sulla finanza pubblica per 5 punti di Pil

Gli economisti lo chiamano «scenario a politiche invariate». Tradotto, è quello in cui governi e istituzioni, a Roma e nel mondo globale, non faranno un beneamato cavolo, o almeno non abbastanza, per gestire il clima che cambia e cercare di mitigare gli esiti del surriscaldamento planetario.

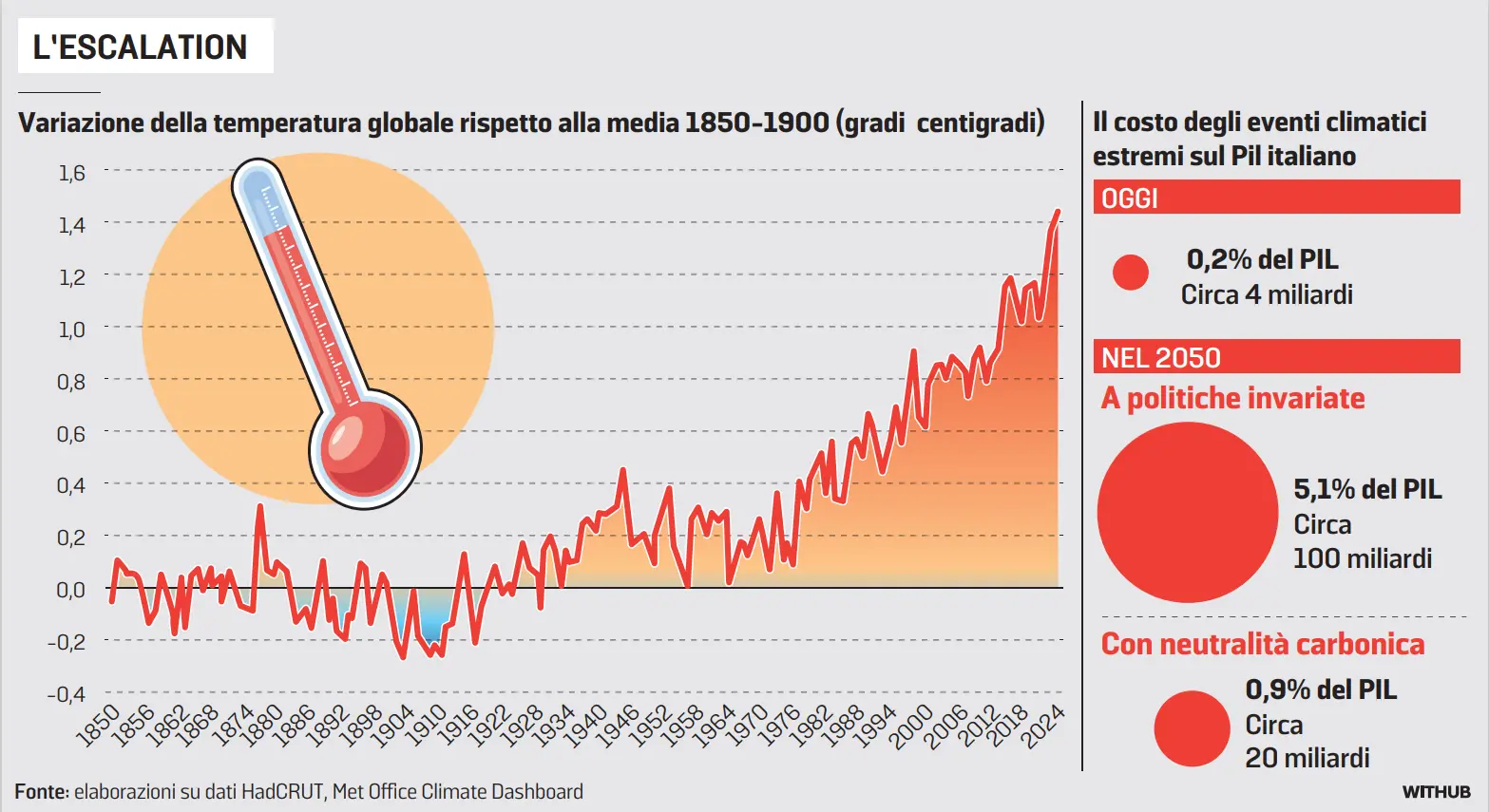

Ebbene, se resteremo immobili a guardare la colonnina del mercurio che balla impazzita, la stima dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) è che in Italia, nel 2050, gli eventi estremi e le stagioni roventi impatteranno sulla finanza pubblica per 5 punti di Pil, che in euro fa circa 100 miliardi consumati fra alluvioni incontrollate e opportunità bruciate. Se invece si centrasse l’obiettivo della neutralità carbonica – dunque col raggiungimento del punto di equilibrio fra le emissioni antropiche di CO2 nell’atmosfera e la loro sottrazione – l’effetto negativo risulterebbe di 0,9 punti (20 miliardi), minore, ma comunque di quasi 5 volte superiore l’attuale. Vuol dire che già oggi non va bene. E che, nel lungo periodo, possiamo solo agire per sperare di star meno peggio.

Il prezzo e il valore

Albert Einstein invitava non confondere il prezzo col valore. Oggi chi studia il cambiamento climatico suggerisce di non risparmiare perché sono soldi spesi bene. «La non azione costerà più cara», dice Teresa Ribera, vicepresidente della Commissione Ue. Possibile. Anzi, probabile.

L’ultimo rapporto di Bruxelles sul Clima ha incoronato il 2024 come il più caldo registrato in 85 anni. Il dato preoccupa perché al secondo posto c’è il 2023, e gli ultimi dieci anni sono tutti in vetta alla classifiche. Sino al dicembre scorso, la temperatura globale media è stata di oltre un grado e mezzo oltre il livello pre-industriale; in Italia, i giorni in cui si è avuta una condizione termica anomala hanno sfiorato la cinquantina.

Nel frattempo, ampie zone del Mediterraneo (+1,5 gradi in media in un anno nel 2024) hanno offerto acque dalla gradazione caraibica. Il clima, assicurano gli addetti ai lavori, sta cambiando per colpa degli uomini e di come usano la Terra.

Nella sua relazione annuale, l’Upb mette le incognite in fila. Sulla base dei dati Cnr-Isac, sottolinea che l’inverno 2024 in Italia è stato il più bollente dal 1800, quindi richiama l’ultimo rapporto dell’Agenzia europea per l’ambiente (Aea), per il quale nel 2022 siamo stati fra i Paesi con il maggior aumento di decessi legati a ondate anomale di calore, sperimentando, insieme con Francia e Spagna, ingenti danni economici dovuti a siccità e caldo estremo. Secondo l’Aea, le ondate torride sono la principale causa di morte legata al climate change che (sempre nel ’22) risulta aver fatto 70 mila vittime nell’Ue.

Strategie di adattamento

Le capacità adattive alle bizzarrie del clima si svelano distribuite in modo diseguale in Europa, con una correlazione – nota l’Upb – che si presenta inversa rispetto all’esposizione al pericolo. «Le regioni dell’Europa meridionale, tra cui l’Italia, mostrano una maggiore vulnerabilità climatica a causa della combinazione di alte temperature, disoccupazione elevata e fragilità socioeconomica». Il Bel Paese ostenta più potenziali problemi rispetto ad altri e, al contempo, si ritrova con un margine di manovra ridotto come il suo spazio fiscale.

Esito: «Ne deriva un rischio per la sostenibilità delle finanze pubbliche», riequilibrate nella dimensione annuale dal governo, eppure fortemente asimmetriche a causa del mostruoso debito storico. Così caldo e tempeste producono disagi e propagano catastrofi, imponendo ulteriori spese (sino a 100 miliardi fra 25 anni, si diceva) e sottraendo risorse alle politiche che fanno un gran bene all’economia, come gli interventi sociali, l’accesso al mondo del lavoro, l’istruzione e la sanità.

Notti tropicali

Le statistiche certificano che le notti tropicali (quelle in cui non si va sotto i 20 gradi) sono raddoppiate in trent’anni e che, nella sola Milano, in giugno sono state 27 su 30. Fra gli effetti, puntualizza l’Upb, c’è che «il clima incide sulla demografia, con le migrazioni e l’invecchiamento della popolazione che contribuiscono a ridurre le capacità di adattamento».

Il Rapporto Svimez 2023 calcola che, entro il 2080, è stimabile una perdita di 8 milioni di residenti nel Mezzogiorno, che diventerebbe l’area meno giovane del Paese. E ancora: il meteo folle e rovente si ripercuote sulle scelte d’investimento e sulle strutture d’impresa. L’Ufficio del Bilancio cita a questo proposito uno studio che individua «conseguenze di lungo periodo delle temperature elevate sulla dimensione e sulla composizione del tessuto imprenditoriale italiano».

Nelle aree più infuocate, si evidenzia, «l’aumento delle temperature sembrerebbe rallentare la crescita delle imprese attive, a causa di una minore natalità aziendale; inoltre, le attività di dimensioni minori e più mature sarebbero maggiormente penalizzate dall’esposizione prolungata a temperature elevate».

L’impatto del riscaldamento diffuso potrebbe insomma azzoppare la debole crescita nazionale e ampliare le già rilevanti disparità tra le aree a clima più caldo e quelle più temperate, che in Italia mostrano anche divari demografici e di produzione. Diseguaglianze e povertà in aumento, di nuovo, come la canicola che ci attanaglia. Sarebbe una brutta notizia anche se facesse fresco.

Riproduzione riservata © il Nord Est