Rallenta la corsa all’auto elettrica: sfida aperta per le filiere del Nord Est

La crescita dei veicoli green perde slancio. L’Italia resta indietro, zavorrata da incentivi incerti e infrastrutture insufficienti. Le Pmi del Nord Est si trovano a un bivio tra innovazione e rischio di marginalità in uno dei settori economici cardine

Una boccata d’ossigeno prima di riprendere un ritmo di crescita sostenuto o un segnale di stanchezza che indica l’approssimarsi del fine corsa? È l’interrogativo che caratterizza i dibattiti tra gli analisti a proposito dell’evoluzione dell’auto elettrica.

Transizione Lenta

Perché, al di là dei venti contrari che arrivano dalla politica statunitense, il settore ha smesso di svilupparsi a ritmo accelerato in tutta Europa, creando grandi dubbi anche nella filiera. Un tema, quest’ultimo, che riguarda tante piccole e medie imprese nordestine, le quali non senza sforzi stavano migrando verso le esigenze della transizione green. Ma andiamo con ordine. L’Europa ha tracciato la rotta da tempo: ridurre drasticamente le emissioni di CO2 del settore trasporti e arrivare, entro il 2035, allo stop della vendita di auto nuove con motore termico. Un obiettivo che impone un cambio di paradigma, tecnologico e industriale, la cui attuazione dipenderà non solo da Bruxelles, ma anche dalla capacità dei singoli territori di tradurre le strategie in progetti concreti.

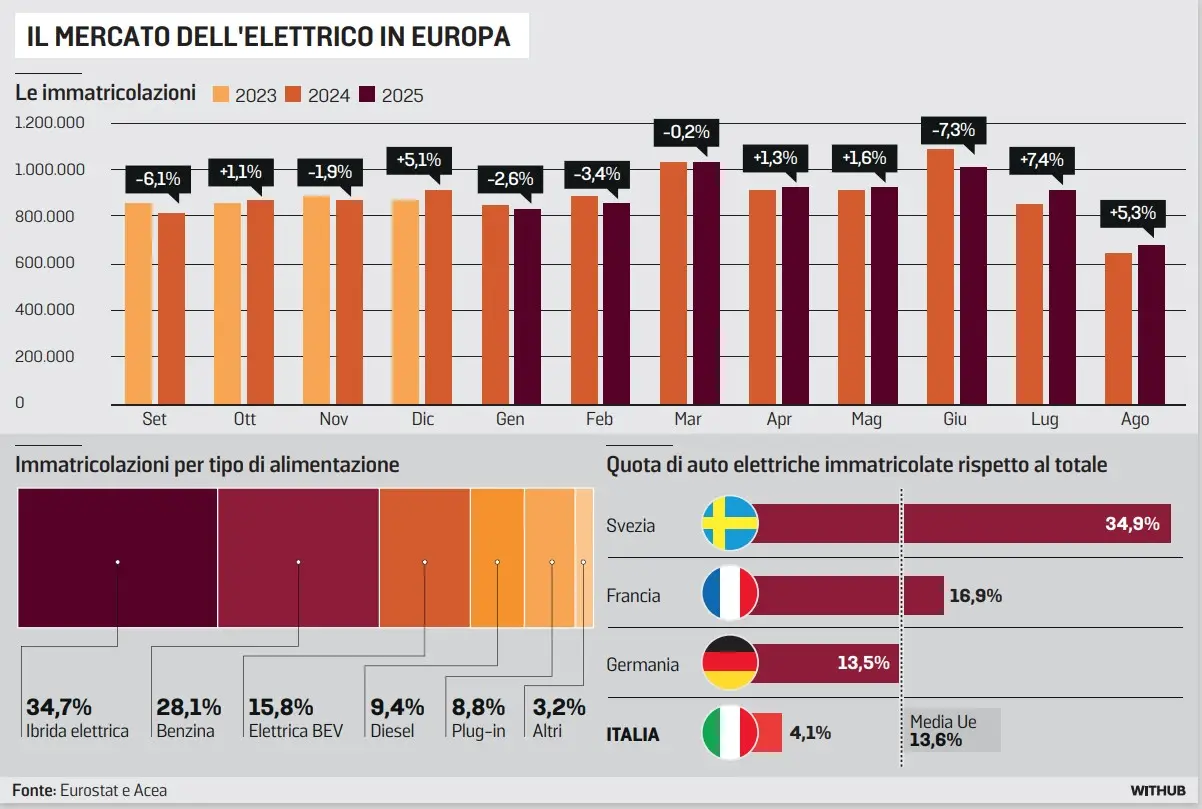

Nel primo semestre del 2025, secondo i dati Acea (l’associazione dei costruttori europei, le auto totalmente elettriche) hanno raggiunto una quota di mercato del 15,6% nell’Unione europea, in aumento rispetto al 12,5% dell’anno precedente.

Un progresso significativo, trainato soprattutto dai Paesi del Nord come Svezia, Norvegia, Olanda e Danimarca, dove la penetrazione dei veicoli a batteria è ormai prossima a un’auto su tre.

I paesi più indietro

Nella fascia centro-meridionale del continente, invece, la diffusione procede a ritmo più lento, frenata da prezzi d’acquisto elevati, da una rete di ricarica ancora disomogenea e da una percezione pubblica non sempre positiva.

Il successo della mobilità elettrica è una condizione indispensabile per raggiungere gli obiettivi fissati dal Green Deal europeo: ridurre le emissioni del settore trasporti, favorire la transizione energetica e sostenere la competitività industriale. Ma gli ostacoli non sono di poco conto. La disponibilità di materie prime per le batterie, la dipendenza dalle importazioni asiatiche, il costo dell’energia e le difficoltà di riorganizzazione delle filiere rischiano di rallentare una corsa che richiede invece una forte accelerazione.

Nel confronto con i partner europei, l’Italia si muove a passo lento. Nel 2024 le immatricolazioni di auto elettriche pure si sono fermate a poco meno di 65 mila unità, pari a una quota del 4,1% del mercato complessivo. Nel primo trimestre di quest’anno vi è stata un’accelerazione al 5%, ma comunque si resta su livelli marginali.

Una tendenza che si spiega con diversi fattori: incentivi instabili, rete di ricarica ancora insufficiente, prezzi medi dei veicoli elevati e, soprattutto, una diffusa incertezza dei consumatori sul valore residuo e sulla durata delle batterie. Mentre in Germania e nei Paesi Bassi la transizione è ormai strutturale, in Italia prevale un atteggiamento attendista.

Secondo il think tank Feem, la flotta di auto elettriche italiane conta oggi circa 220 mila unità, lo 0,5% del parco circolante: una frazione minima, che rende difficile immaginare un pieno allineamento con i target europei senza un cambio di passo deciso.

Le filiere

Questa situazione pesa in modo particolare sul Nord-Est, dove l’automotive rappresenta uno dei settori manifatturieri più forti e interconnessi con l’economia tedesca. Tra Veneto e Friuli Venezia Giulia si concentra una fitta rete di fornitori di componenti, meccanica e lavorazioni per le grandi case automobilistiche.

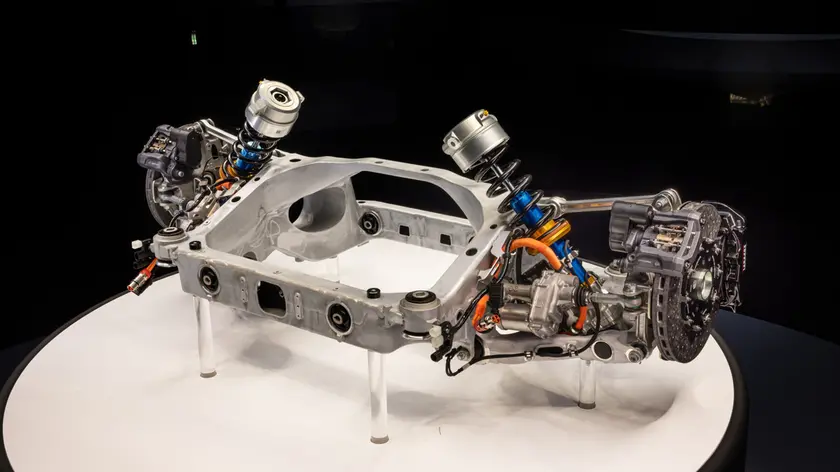

Poli tecnologici e Pmi lavorano da anni alla riconversione verso l’elettrico, ma la transizione è complessa: cambiano i materiali, i sistemi produttivi e la domanda di competenze. Le imprese del territorio si trovano a un bivio. Da un lato, la progressiva elettrificazione delle auto riduce il numero di componenti meccaniche tradizionali, mettendo in discussione alcuni segmenti storici dell’indotto; dall’altro apre spazi enormi in campi come elettronica di potenza, software, sistemi di accumulo e servizi post-vendita.

Alcune aziende – anche del territorio - stanno investendo negli impianti per l’assemblaggio di moduli batteria e in partnership con università e centri di ricerca locali. Ma serve una regia comune tra industria, enti territoriali e governo, per non disperdere risorse e know-how.

Se le immatricolazioni rappresentano la fotografia della domanda, la rete di ricarica misura il grado di maturità del sistema. Qui il ritardo dell’Italia è ancora più evidente. A fine 2024 erano attivi circa 50 mila punti di ricarica pubblici, contro i 90 mila della Francia e i 120 mila della Germania. A fine giugno in Italia il totale era salito a 67.561, un numero ancora ben lontano dall’ottimale.

L’infrastruttura

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) prevede l’installazione di 21 mila nuove colonnine entro il 2026, ma molti progetti procedono a rilento per problemi autorizzativi e di connessione alla rete elettrica. Nel Nord Est, la situazione è a macchia di leopardo, con un rapporto fra elettriche pure circolanti e punti di ricarica più alto in Friuli Venezia Giulia che nelle altre regioni, ma molte dorsali di comunicazione ancora scoperte. La sfida sarà garantire omogeneità territoriale, potenza adeguata e tempi di ricarica compatibili con le esigenze quotidiane degli utenti.

Le case automobilistiche, intanto, ricalibrano i propri piani: Stellantis ha confermato nuovi modelli elettrici per gli stabilimenti di Mirafiori e Melfi, ma ha anche segnalato la necessità di un contesto più favorevole per la produzione e la domanda. La stessa Germania, che fino a pochi anni fa guidava la corsa, mostra segnali di rallentamento: i tagli agli incentivi nel 2024 hanno causato un calo delle vendite e messo in discussione la sostenibilità economica della transizione.

Un laboratorio territoriale

Intanto la domanda crolla nella fascia alta della domanda, tanto che Lamborghini ha deciso di rinviare i modelli elettrici e Ferrari, che lancerà il primo nel 2026, sta meditando sul secondo, mentre Aston Martin e McLaren hanno fatto sapere che ci punteranno solo a fine decennio. In ogni caso, ricerca e sviluppo vanno avanti.

In questo scenario, il Nord Est può giocare un ruolo importante come laboratorio territoriale. Le sue imprese, più snelle e abituate all’export, potrebbero intercettare la nuova domanda europea di componenti per l’e-mobility, collaborando con i grandi player della supply chain continentale. Ma è necessario accompagnare il processo con formazione, ricerca e infrastrutture: la mobilità elettrica richiede competenze che vanno dall’ingegneria elettronica alla gestione dei dati e della cybersecurity dei veicoli connessi. La sfida non è solo industriale e tecnologica, ma anche culturale.

Le amministrazioni locali del Triveneto stanno sperimentando nuove politiche di mobilità sostenibile: zone a basse emissioni, flotte pubbliche elettriche, incentivi alla micromobilità. Padova e Bolzano sono tra le città più avanzate nella diffusione di mezzi elettrici condivisi; Verona e Trieste stanno integrando le colonnine di ricarica nei nuovi piani urbanistici. Tuttavia, il cambio di paradigma richiede tempo. Secondo un sondaggio della società trevigiana Quaeris, ben il 43,3% degli italiani dichiara che non comprerà mai un’auto elettrica o ibrida. A questi si aggiunge un prudente 25% che potrebbe pensarci tra tre e cinque anni. Un attendismo che potrebbe lasciare spazio all’azione solo a fronte di costi più bassi e di una spinta normativa e fiscale verso il green. —

Riproduzione riservata © il Nord Est