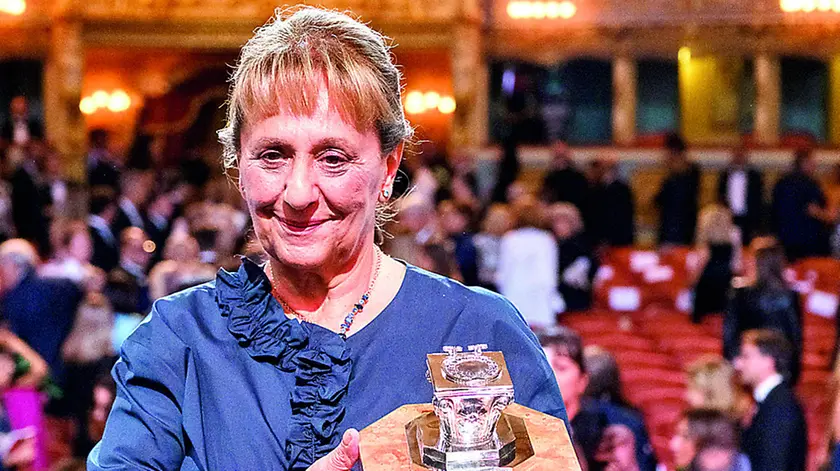

Wanda Marasco si gode il Campiello: «Un premio alla mia fatica»

La vincitrice: «Lo dedico a chi mi ha dato amore e conoscenza». Una storia di cura, pazzia e amore. «L’ho sempre avuta davanti ai miei occhi»

Alle undici di sabato sera, con il teatro La Fenice ormai vuoto, Wanda Marasco sale al quinto piano, dove c’è la sala stampa, e si consegna ai cronisti con quella sua aria un po’dolente che neppure la vittoria le ha portato via. Con i premi – è evidente – non ha un bel rapporto: ne ha vinto due, ma non così importanti. E dopo tre volte da finalista allo Strega (e zero vittorie), questo Campiello deve averlo vissuto come un percorso gratificante ma doloroso.

E ora che significato ha questa vittoria?

«Mi dà molta gioia. È come mettere un chiodo duro e morbido alla mia storia».

A chi vuole dedicarlo?

«A tutto quello che nella vita e nella letteratura mi ha consegnato amore e conoscenza».

Il suo libro racconta la storia di un medico napoletano condannato a morte nel 1848 (e poi graziato) per aver curato in guerra anche i nemici. Perché questa storia?

«Il mio romanzo era lì davanti ai miei occhi per una vita intera, perché sono nata in un palazzo di fronte alla torre di Ferdinando Palasciano. Quando ho scoperto che nella sua vita e in quella di sua moglie Olga c’erano le cose che mi interessano di più – l’amore, la caduta, come affrontare la morte, la nostra fragilità, l’esperienza della guerra – allora mi sono detta: ok, posso usarli (anche se questo verbo non mi piace) per parlare dei temi che più ci toccano».

Palasciano era un uomo che curava sia i nemici che i poveri. Che senso ha la cura per lei?

«È il senso dell’umano, perché se non esiste cura verso l’altro – e lo vediamo oggi nel mondo – trionfa il disumano».

Nei suoi libri ha sempre affrontato il tema della follia: in questa storia cosa c’era di appassionante.

«La follia è stata un metodo di conoscenza per Palasciano. Ma più di tutto mi ha appassionato la sua volontà etica. Era un eroe che non gridava, che non si rappresentava. Un eroe dell’intelligenza e del cuore. Ce n’erano tanti di medici così, ce ne sono ancora oggi e non solo medici. Fanno meno rumore e meno spettacolo e li conosciamo di meno. Ma lui è stato un Gino Strada e mi hanno appassionato la sua volontà, il suo rigore professionale continuamente collegato al gesto morale».

Se non esiste cura verso l’altro, trionfa il disumano

Follia, dolore, amore e morte si intrecciano nel suo romanzo. Come è riuscita a tenerli insieme?

«Sono sempre intrecciati, nelle nostre esistenze come nella letteratura. Oggi soprattutto che sembra di assistere una conflagrazione della storia e individuale. Le cronache terribili – dai femminicidi all’uccisione di bambini – sono nella nostra esistenza e non sono lontane perché l’altro siamo noi e la dimensione spazio-temporale può cambiare da un momento all’altro».

Quanto è difficile scrivere di follia?

«Se si viene da esperienze proprie – qualche amico, qualche familiare – e dalle esperienze letterarie e teatrali e queste dimensioni si sono unificate, e se hai un po’di sensibilità verso la dimensione umana, non è così difficile. Però hai il dovere come scrittore di rendere al lettore tutta la verità e il risvolto di tragica o bella poesia che può esserci in queste cose».

Con lei al Campiello si torna alla vittoria di un romanzo vero, non un saggio romanzato. ..

«Ma anche quelli possono essere molto belli»

Il suo però ha un’impostazione classica, un romanzo come si scrivevano una volta, si può dire così.

«Era una sfida. Mi ricordo che Cesare Segre quando lesse le mie prime cose mi disse “tu hai una scrittura quantica, hai assorbito la tradizione del romanzo ottocentesco e novecentesco e l’hai spezzato e tradito, scrivendo attraverso le pieghe del tempo”. Se è in questo senso, mi onoro di accettare la definizione».

Cosa rappresenta il Campiello a questo punto della sua carriera?

«È una storia, come quando ritrovi per strada il tuo nome all’improvviso e ti sembra che raccolga tutta la fatica che hai fatto».

Riproduzione riservata © il Nord Est