Gli attentati al Duce e il loro fallimento: frastuoni di regime

Bruno Manfellotto li ricostruisce con molti particolari nel suo ultimo lavoro “Voglio uccidere Mussolini”

L’aveva trovato leggendo Nietzsche, il cavalier Benito, e ne aveva fatto il motto suo e del fascismo fin da un pubblico discorso dell’agosto 1924: «Vivere pericolosamente».

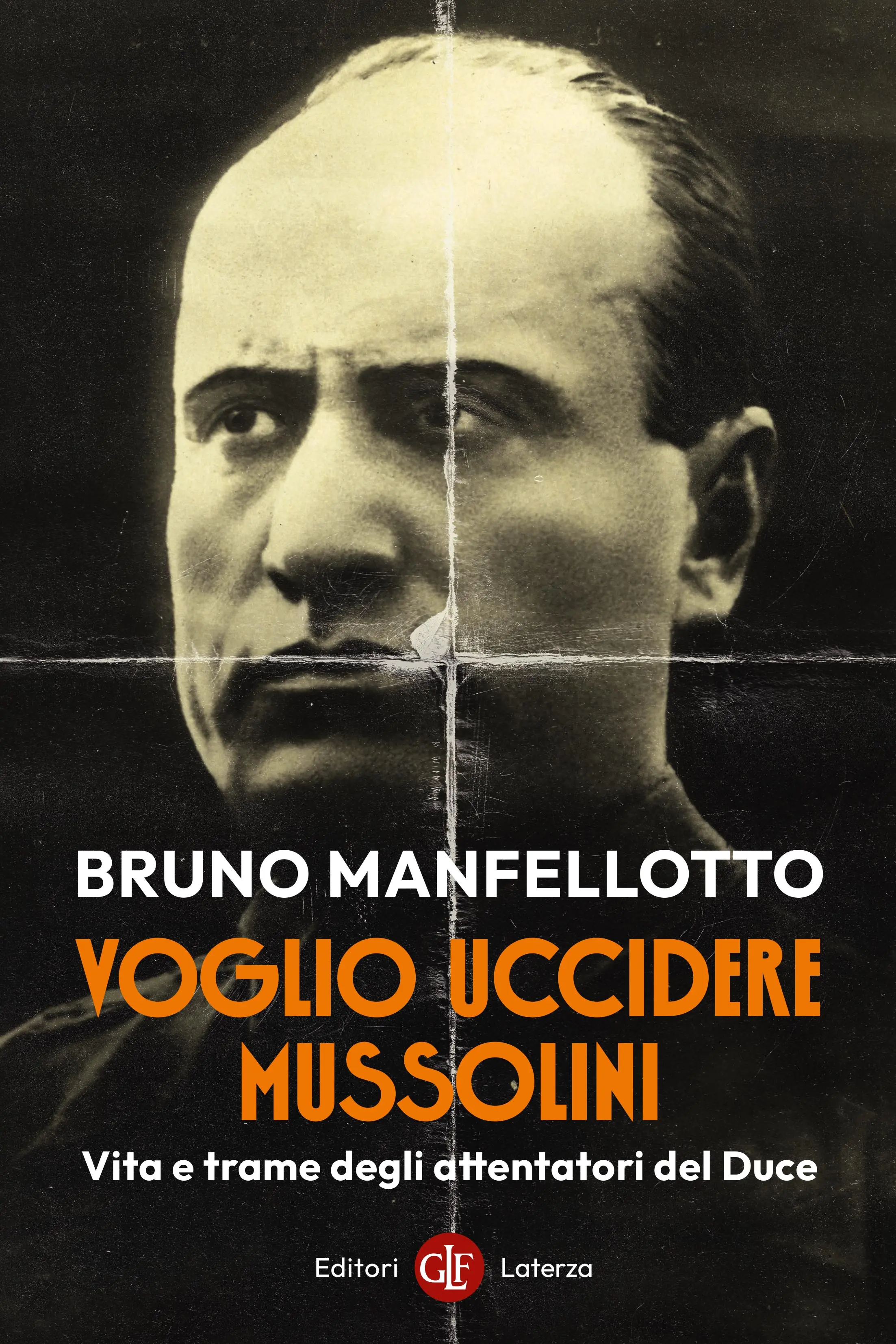

A dargli una mano nell’inverarlo, ha contribuito una singolare serie di attentati contro la sua vita, peraltro tutti andati a vuoto: oggi ricostruiti con ampiezza di quadro e dovizia di dettagli da Bruno Manfellotto, giornalista e scrittore di lungo corso, nel suo “Voglio uccidere Mussolini – Vita e trame degli attentatori del Duce” (Laterza, 206 pagine). Ben quattro messi in atto, e altri cinque solo progettati, tra il 1926 e il 1932; più quelli finti escogitati dall’Ovra, la polizia segreta fascista, per tener su la baracca.

Chissà cosa sarebbe stata la storia d’Italia, se anche uno solo di quei quattro fosse andato a segno, anziché fallire un po’ per improvvisazione e un po’ per oggettiva fortuna del “crapùn”. L’autore ricostruisce in profondità l’identikit dei protagonisti, non fermandosi alla superficie dei personaggi ma scandagliandone in profondità la storia personale e il percorso politico.

Figure di spessore: come Tito Zaniboni, ex parlamentare socialista, impegnato per mesi nel tentativo di organizzare il contrasto al Duce sul piano politico, poi risolutosi a progettarne l’eliminazione fisica, il 4 novembre 1925, da una finestra di un albergo romano davanti a palazzo Chigi; ma tradito da un collega che aveva finto di essergli complice. O come un anarchico toscano, Gino Lucetti, appostatosi nel piazzale di Porta Pia l’11 settembre 1926, lanciando una bomba al passaggio dell’auto con Mussolini a bordo, ferendo otto persone ma lasciando lui illeso.

Del tutto atipici gli altri due attentatori, autentici signori nessuno andati peraltro a un passo dal bersaglio. Perfino una donna, Violet Albina Gibson, irlandese, appostatasi davanti al Campidoglio per sparare un colpo che raggiunse il Duce solo di striscio al naso. E addirittura un ragazzino di appena 15 anni, Anteo Zamboni, che in piazza Maggiore a Bologna esplose un proiettile contro Mussolini, sfiorandogli solo il bavero della giacca, ma subito giustiziato dalla folla stessa che ne perpetrò il linciaggio.

Esemplari pure le vicende degli attentati solo progettati, ma che in virtù delle leggi fasciste prevedevano la pena di morte con fucilazione alla schiena anche unicamente per l’intenzione di uccidere il dittatore. Come accadde a Michele Schirru, anarchico condannato a morte, sentenza eseguita il 30 maggio 1931 a Forte Braschi di Roma, per aver pensato di togliere di mezzo Mussolini.

Il libro di Manfellotto si fa apprezzare peraltro non solo per le dettagliatissime ricostruzioni delle singole vicende, ma anche per il quadro di contesto che traccia attraverso le sue dense pagine. Ne esce, in parallelo al sorgere e all’affermazione del fascismo, un contorno che la dice lunga sul consenso indiscriminato ma pure sull’acquiescenza diffusa che spianarono la strada al Duce.

Un coro in cui si inserirono voci emblematiche dopo i singoli attentati falliti, a partire da papa Pio IX (“un nuovo segno che l’onorevole Mussolini ha ogni protezione di Dio”); ben imitato da Giorgio V, re d’Inghilterra, non ancora ridotta a “perfida Albione” (il quale dopo il gesto di Violet Gibson gli invia auguri di pronta guarigione, deprecando il gesto della connazionale). Per non parlare delle reazioni di sdegno oceanico dopo ogni singolo episodio, con centinaia di telegrammi, migliaia di attestati di solidarietà, e perfino cerimonie in chiesa a colpi di “Te Deum”.

L’autore mette bene in luce come tutto questo ambaradàn, tra echi di colpi di pistola e frastuoni di peana, abbia contribuito per la sua parte a corroborare l’irresistibile marcia del regime, dando adito a strette normative, legislazioni repressive, delegittimazione degli avversari politici, perfino ondate di violenze. Un andazzo avallato dallo stesso Mussolini, che dopo uno degli attentati proclamò pubblicamente: “Un paio di canaglie deluse o quattro imbecilli melanconici non costituiscono alcun serio pericolo per me e meno ancora per il governo fascista”.

In questo senso, in una stagione di dilaganti populismi, il libro di Manfellotto mantiene una stringente attualità nel richiamo contro le derive del potere. E suggerisce anche una malinconica riflessione: il mito del Duce rimane duro a morire, se a un secolo di distanza centinaia e centinaia dei 7896 Comuni italiani continuano a mantenergli quella cittadinanza onoraria conferitagli, lui vivente, per pura piaggeria. —

Riproduzione riservata © il Nord Est