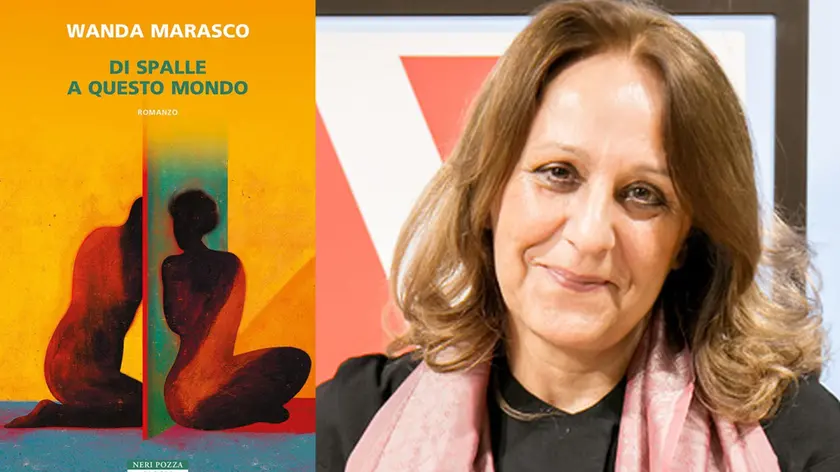

La Napoli di Wanda Marasco finalista al Campiello 2025: ««Niente come la malattia può scoperchiare la creatura umana»

Con “Di spalle al mondo” la scrittrice completa una sorta di trilogia (prima sono usciti “I giorni dell’abbandono” e “La compagnia delle anime finte”) che l’ha resa protagonista dei maggiori premi italiani, dallo Strega (tre volte candidata) a questo Campiello

Napoli, la sua storia, i suoi personaggi, sono i protagonisti dei romanzi di Wanda Marasco. Con “Di spalle al mondo” (Neri Pozza, p. 416, 20 euro) completa una sorta di trilogia (prima sono usciti “I giorni dell’abbandono” e “La compagnia delle anime finte”) che l’ha resa protagonista dei maggiori premi italiani, dallo Strega (tre volte candidata) a questo Campiello.

Il protagonista del romanzo è Ferdinando Palasciano, medico napoletano condannato a morte nel 1848 (e poi graziato) per aver curato in guerra anche i nemici. Come lo ha incontrato?

«Fa da sempre parte della mia vita, perché sono nata in un palazzo che ha di fronte la bellissima torre che Ferdinando Palasciano fece costruire a Capodimonte. La torre è presente come una sorta di faro, di terzo occhio, in tutti i miei romanzi, dal primo a questo. Giovanni Raboni diceva che la usavo come un faro sulla città, ma ora anche come un faro ripiegato su se stesso».

Pur essendo un romanzo storico, il tema della pietà in guerra suona di straordinaria attualità.

«Ho cominciato a scrivere il romanzo nel primo anno della pandemia ed eravamo già circondati da guerre, ma poi si sono aggiunte le attuali terribili situazioni e naturalmente la sensibilità si è acuita. Il desiderio di rappresentare la creatura umana di fronte a questi disastri a questa perdita di ragionevolezza è risuonato più autentico, più sentito. Credo che un romanzo, quando parla della dimensione umana, finisca sempre col toccare tutte le corde e i temi più grandi dell’attualità».

Il libro si addentra nella malattia mentale che travolge Palasciano. Come è stato immergersi in questa dimensione?

«Psicologicamente faticoso, eppure meno difficile di quanto si possa pensare. Dalle esperienze letterarie a quelle di vita, ahimè, ho accumulato, credo, un bagagliuccio importante da questo punto di vista. È stato come scendere nella verità dell’uomo, perché niente come la malattia, come la follia mostra il denudamento dell’uomo. Con la conflagrazione della mente si instaura una sorta di anarchia sia di dentro che di fuori. Per questo la follia e la malattia del personaggio, paradossalmente, diventano metodi d’inchiesta, di conoscenza: hanno la forza di scoperchiare la creatura umana».

L’altra protagonista del libro è la moglie di Palasciano.

«Olga de Vavilov, come la chiamavano i napoletani, è esistita davvero, fu l’amore di una vita intera. Tuttavia su di lei non esistono documenti, quindi ho inventato completamente la doppia ferita di Olga: esistenziale, perché veniva da una famiglia per così dire infelice; fisica, per la zoppia dovuta ad una caduta. Ho inventato anche la sua interiorità con l’obiettivo che Olga fungesse da controcanto, da variazione lirica, grottesca, tragica, rispetto alla mente di Ferdinando Palasciano».

In tutti i suoi libri, anche in questo, il napoletano, inteso come lingua, traspare senza mai diventare invadente.

«Così come passo dalla miseria dei personaggi al loro desiderio di trascendenza, quindi dal basso all’alto e viceversa, così anche nella lingua passo da un registro all’altro: dall’alto del linguaggio letterario al basso del parlato, con le sequenze tipicamente teatrali, molto vive, efficaci sul piano del gusto descrittivo. L’uso del napoletano è limitato ai personaggi umili, per un fatto di credibilità, tuttavia tornando qui e là crea comunque nel testo una partitura fondata sull’alternanza: il Napoletano che dice il sentimento della cosa e l’Italiano che dice il concetto della cosa. Nel mio caso l’uso del dialetto è legato davvero a una reinvenzione, non ho mai pensato in Napoletano, perché per molto tempo ho avuto un rifiuto della città, del corpo, della madre: quindi, è una cosa più complessa di quello che si può immaginare e non è mai meramente folkloristica».

Una scrittura barocca – si dice– la sua.

«Un po’ mi arrabbio quando lo dicono. Perché se per barocco si intende quello che il barocco è stato ed è nella storia dell’arte, ossia l’angoscia della materia, l’occhio nel labirinto umano, il tentativo di perlustrare e dare ordine al Caos, allora sì, la mia lingua può essere anche barocca; ma se intendono il compiacimento e la ridondanza, mi rifiuto e dico no, non c’è nulla di gratuito, ho cercato di essere molto sorvegliata».

Napoli è sempre protagonista nei suoi libri.

«Napoli è teatrum mundi, un teatro che mette in gioco gli archetipi e le attualità. Una Napoli che io ho avuto la fortuna di vivere nelle sue crudezze, ma anche di osservare da lontano, da Capodimonte. Il mio sguardo è sempre stato doppio. È la Napoli matrigna, ma anche madre, recuperata attraverso la letteratura, il teatro e la musica. Perché soltanto così, recuperandola, ho accettato da capo la mia città».

Con i suoi tre romanzi ha vinto moltissimi premi. Come vive il Campiello?

«È un premio di enorme qualità, è una gioia che non le so descrivere, mi sento nel posto giusto. Mi sono sentita letta da belle intelligenze, sono con scrittori validissimi, siamo già diventati veramente amici. Poi un’accoglienza straordinaria dei lettori, degli organizzatori. Non potevo desiderare di meglio, a dir la verità». —

Riproduzione riservata © il Nord Est