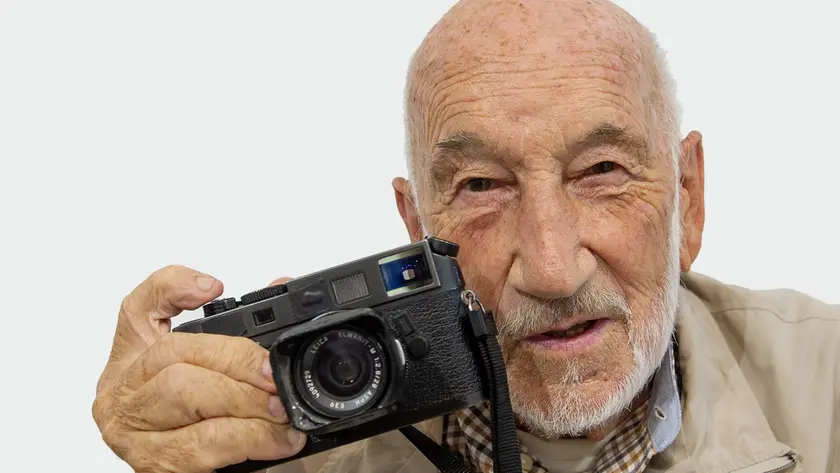

È morto il fotografo Gianni Berengo Gardin, l’amore per Venezia e il reportage sulle grandi navi

È morto a 94 anni Gianni Berengo Gardin, grande interprete della fotografia italiana in bianco e nero. Autore di "Morire di classe", ha raccontato l’Italia per oltre 70 anni con sguardo umano e rigoroso

Gianni Berengo Gardin è morto nella serata di mercoledì 6 agosto, a Genova, a 94 anni. Era nato a Santa Margherita Ligure, il 10 ottobre 1930, da padre veneziano, Alberto, e madre svizzera, Carmen, proprietari e gestori di un lussuoso albergo in cui scendevano abitualmente ospiti di alto rango, a cominciare dalla famiglia reale.

La vita

La sua infanzia agiata lo forma, paradossalmente, in modo schivo, semplice, e soprattutto improntandolo in maniera assolutamente disinteressata verso il successo e il mito della ricchezza.

Doti che gli tornano poi molto utili, non solo in età adulta, quanto allo scoppio della guerra, quando il padre viene richiamato alle armi e la famiglia subisce un tracollo finanziario.

Dopo un periodo da sfollato a Roma, Berengo Gardin torna a Venezia, città che aveva comunque sempre frequentato, per finire il liceo e completare la sua formazione, dedicandosi alla lettura dei grandi classici americani, da Hemingway a Steinbeck e Faulkner oltre alle foto di Dorothea Lange, che gli trasmettono un’attenzione verso la realtà e la concreta quotidianità dell’esistenza.

Ed è sempre qui che nasce anche la passione per la fotografia, quando, grande appassionato di aviazione, esegue foto per delle riviste specializzate. In realtà, le prime foto per così dire creative, per lo più giochi di luce formali, sono attorno al lago di Lugano, mentre vi trascorre un periodo come stagionale del settore alberghiero, in cerca di un’indipendenza che tuttavia non lo convince, al punto che preferisce tornare a Venezia e occuparsi di vetri di Murano, con un negozio molto fiorente e frequentato.

La sua Venezia

Proprio in questo periodo, nel 1952, si avvicina al circolo “La Gondola”, allora diretto da Paolo Monti, che era uno dei punti di riferimenti della fotografia italiana dell’epoca, assieme alla “Bussola” di Giuseppe Cavalli, su posizioni più idealistiche, che concepivano la fotografia come arte. Attirato dall’idea del confronto con altri fotoamatori, Berengo Gardin entra a far parte del circolo, trovando nomi poi divenuti famosi come Fulvio Roiter, Elio Ciol, Toni del Tin, Giuseppe Bruno.

I soci di “La Gondola” avevano maturato una certa affinità col neorealismo cinematografico che li portava ad essere sensibili alle istanze sociali, altro tema che influenzerà il giovane fotografo. Senza abbandonare il negozio di vetri, Gianni decide di andare a Parigi, per formarsi come reporter: e qui incontra da Robert Doisneau a Daniel Masclet, che usano ormai piccole reflex da 35 millimetri. Per cui abbandonata la più ingombrante Rolleiflex, anche lui passa a una più agile reflex Exakta, con cui fissa istanti di quotidianità, dal clochard agli innamorati sulla Quai della Senna, alla vita di Montmartre.

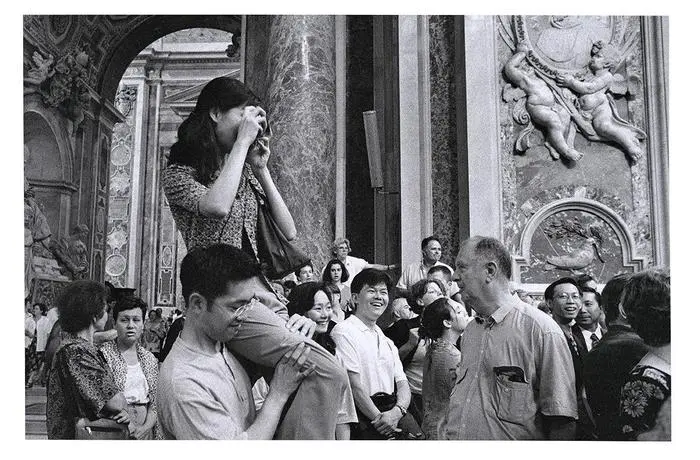

Tornato a Venezia e ai vetri di Murano, dopo due anni, decide che questa sarebbe stata la sua vita, contrario all’idea di una fotografia estetizzante («sono un artigiano, non un artista!», il suo mantra), elevando invece l’impegno civile a cifra del proprio stile personale, e in bianco e nero, ritenuto più incisivo e penetrante per documentare l’uomo, i suoi gesti quotidiani, il lavoro, l’intimità, il disagio o il dolore.

L’arte

Inizia così, nel 1954 e fino al 1965, a collaborare a Il Mondo di Mario Pannunzio. Come scrive Italo Zannier, che lo aveva spinto a entrare nel Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia, «con la sua capacità di visualizzazione, spesso virtuosistica e sempre aggiornata nei confronti dell'evoluzione della cultura fotografica mondiale, Berengo Gardin è il fotografo italiano che meglio ha saputo mediare le varie tendenze», spaziando dal fotogiornalismo alla fotografia industriale, dall’indagine sociale all’architettura di Carlo Scarpa, Bruno Zevi e Renzo Piano e al paesaggio.

Ma la forma preferita con cui veicolare i suoi scatti furono i libri fotografici – alla fine sono oltre 250, come oltre 200 le sue mostre nel mondo – a cominciare da Venise des Saisons, che raccoglie gli scatti lagunari degli esordi (pubblicato in Svizzera nel 1965, perché ancora poco noto da trovare un editore), ma soprattutto da Morire di classe (Einaudi, 1969), che svela per la prima volta le condizioni disumane dei manicomi italiani, con Carla Cerati e Franco Basaglia, immagini nette e crudeli (tutte col consenso dei malati), e contribuisce alla battaglia culturale che porterà, nel 1978, alla Legge Basaglia: «Non volevamo mostrare la malattia, bensì la condizione», disse, perché a lui non interessava scioccare, ma creare consapevolezza. In quest’ottica si spiega anche la mostra che organizzò, con il FAI, nel 2014 e nel 2015, a Milano (Villa Necchi) e a Venezia (Negozio Olivetti), un reportage di denuncia unico sul passaggio delle grandi navi a Venezia. Non ultimo, un affondo sulle nozze di Bezos in Laguna, contro una città minimizzata a location.

Poi “L’occhio come mestiere", ospitata anche al castello di Udine, nell’estate 2024. Tra gli innumerevoli i premi ricevuti, segnaliamo almeno il Lucie Award alla carriera, già assegnato a Henri Cartier-Bresson, William Klein, Elliott Erwitt (2008) e il Leica Hall of Fame Award (2017).

Riproduzione riservata © il Nord Est