Addio a Forattini, il re della satira: con la sua matita dissacrò la politica

Le sue vignette graffianti hanno accompagnato l’attualità di fine ’900: dagli esordi a Paese Sera alla prima pagina su Repubblica e Stampa

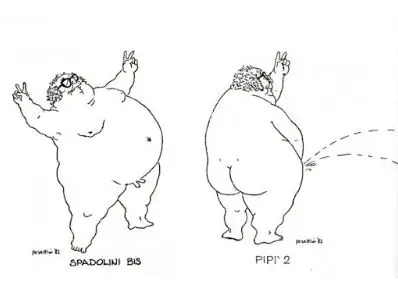

Le sue vignette hanno accompagnato la Prima Repubblica, deformandola e analizzandola. Giorgio Forattini, che ci ha lasciato a 94 anni, è stato un satirico chirurgico, e un analista preciso di quella che lo storico Pietro Scoppola aveva chiamato la “Repubblica dei partiti”. E, infatti, sotto l’implacabile bisturi forattiniano finirono quelle formazioni che, una volta spogliate delle culture politiche di riferimento, cessavano di avere la sacralità ideologica di cui – nel bene e nel male – si erano ammantate. Con Forattini il re diventava nudo (in senso letterale, come nei ben noti ritratti di Giovanni Spadolini) – e, in qualche modo, il vignettista anticipava così anche la torsione leaderistica che la politica italiana, quella fondata per antonomasia sul partito e sull’organizzazione, avrebbe preso dalla metà degli anni Novanta.

Il “teatrino” e il “teatrone” (per dirla con Filippo Ceccarelli) della politica vennero effigiati da Forattini in maniera divertita, ma senza sconti, andando a comporre un caleidoscopio e un carnevale – altro motivo ricorrente nel suo lavoro – che decostruivano la rappresentazione «a uso delle masse» o, per meglio dire, vista l’epoca che era iniziata, «a beneficio del pubblico».

E, così, il vignettista romano mostrava come teatrino e teatrone altro non fossero che manifestazioni dell’involuzione della politica nella direzione di un pervicace “teatro dell’assurdo”.

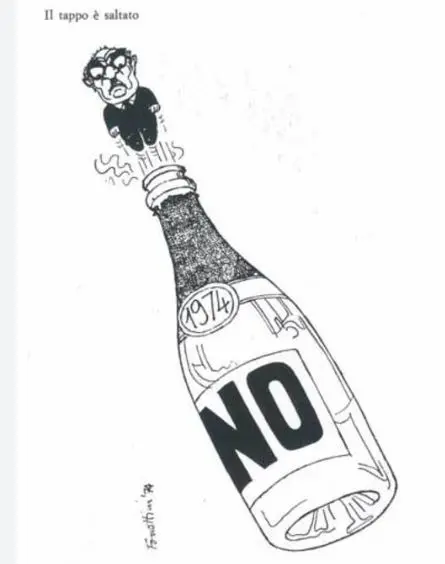

Forattini è stato l’uomo di tante, assai significative, prime volte. La prima striscia quotidiana su Paese sera, dove era entrato come grafico, ed era arrivato anche in prima pagina il 14 maggio 1974 con un autentico lampo di genio. Sul giornale romano che, tra gli anni Sessanta e i Settanta, fu una vetrina delle battaglie politiche del Pci e di quella che si potrebbe chiamare la sinistra diffusa fra partiti istituzionali e forze extraparlamentari, Forattini disegnò l’immagine iconica della vittoria del fronte divorzista al referendum contrario promosso dalla Democrazia cristiana e voluto dalla Chiesa cattolica. Vale a dire – e tantissimi se la ricorderanno –, Amintore Fanfani raffigurato come il tappo di una bottiglia di champagne che veniva “stappato” e lanciato in aria. La prima volta del disegno satirico che, entrando in maniera stabile e continuativa nelle pagine dei “Commenti” di Repubblica, viene promosso al livello di quello che nei giornali anglosassoni, dove accadeva già da parecchio tempo, viene definito un’«op-ed». Ovvero un’opinione-editoriale forte e decisa, offerta ai lettori per suscitare dibattito o intervenire in modo netto su temi di cui l’opinione pubblica sta discutendo in quella fase.

Nuovamente sulle pagine del quotidiano creato da Eugenio Scalfari (e con lo stesso Forattini nella pattuglia originaria dei cofondatori), il primo inserto dedicato integralmente alla satira, il Satyricon – nomen omen, e Petronio docet, si potrebbe aggiungere –, sul quale esordirono o firmarono figure destinate a segnare l’evoluzione successiva del genere (da Sergio Staino a Ellekappa). E, ancora, altro rilevantissimo salto di qualità, la prima vignetta satirica in prima, con il suo passaggio a La Stampa, dal 1982, dove era stato chiamato a rinnovare l’impianto grafico e l’impaginazione. Quella di impaginatore e grafico era stata, infatti, la sua prima professione e specialità, che non dismetterà mai, e che costituirà anzi l’ossatura dei suoi vasti skills da comunicatore appunto integrale e a 360 gradi (tra i quali vanno considerate anche le competenze da copywriter e illustratore). Come mostrarono puntualmente le campagne pubblicitarie a cui, dalla fine degli anni Sessanta in avanti, si dedicò a più riprese per alcune grandi compagnie, su tutte Fiat e Alitalia.

Una prima assoluta è stato anche il suo incessante andirivieni fra quotidiani e settimanali, testimonianza di quanto direttori ed editori della carta stampata ci tenessero a poterlo annoverare come punta di diamante nelle proprie redazioni – e, dunque, un po’ infedele, come pensavano alcuni, e in verità perennemente coerente con la sua visione di una satira senza tabù né “mammasantissima”. In virtù della quale passò appunto da media di sinistra ad altri di destra, anche a seguito di eventi contingenti – come la querela che ricevette da Massimo D’Alema per una vignetta all’epoca della vicenda Mitrokhin –, restando in ogni caso fedele a se stesso.

Non vi è dubbio che nella metamorfosi degli anni Duemila si ritrovasse anche una forma di delusione nei confronti della sinistra, ma la sua scelta fu appunto quella di non abdicare mai al principio del primato dello sberleffo ironico e intelligente. A volte sgradevole, e per alcuni, specie negli ultimi anni, “qualunquista” e “populista”, ma sempre pungente e ironico.

«La satira non è fatta per piacere, ma per disturbare», dichiarava spesso, e questo “disturbo” aveva molto spesso una valenza civile, oltre che di racconto del Paese e del malcostume delle sue classi dirigenti. Per confermarlo basta scorrere la galleria delle 14 mila vignette da lui pubblicate, che colpivano ad alzo zero e in tutte le direzioni. Si pensi al Berlusconi-Maria Vergine aureolato con la bandiera di Forza Italia o al D’Alema incinto, con l’ostetrico Fassino che, alla domanda di un intervistatore su «chi sarà il nuovo capo della sinistra?», risponde «non è ancora nato, per ora siamo in pieno Travaglio».

Ma anche, a riprova dei suoi tanti tasti interpretativi, la bellissima vignetta pubblicata sulla Stampa in memoriam del grande filosofo con due ali da angelo sormontate dalla testa di Norberto Bobbio che volteggiano sulla Mole antonelliana.

Una volta ebbe modo di dire di sé: «Senza falsa modestia, dopo Guareschi credo di venire io nella classifica dei protagonisti della satira italiana dell’ultimo secolo». Parole vere e inoppugnabili. —

Riproduzione riservata © il Nord Est