L’intelligenza artificiale per sviluppare nuove idee e tradurle in progetti concreti

Scelte le 16 startup al centro di un programma di accelerazione gestito da Ca’ Foscari sotto l’ombrello del Consorzio Inest: ecco quali sono e le loro idee

Si chiama Consorzio Inest e l’acronimo sta per “Interconnected Nord Est Innovation Ecosystem”. Finanziato dalla UE e dal MUR, è un network che racchiude non solo le nove università del Triven to (con un hub centrale su Padova), ma anche gli enti di ricerca e le fondazioni sparse tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Inest promuove ecosistemi per l’innovazione tramite i fondi del PNRR e si pone come acceleratore d’imprese su nove tematiche verticali: i cosiddetti “spoke”, o missioni. Ogni università è capofila di una di queste verticalità: così, ad esempio, Ca’ Foscari gestisce l’ambito “Turismo, cultura e industrie creative”, l’Università di Padova “Sviluppo smart e sostenibile”, lo IUAV “Città, architettura e design sostenibile”.

Le attività di ricerca destinate a coinvolgere il mondo imprenditoriale prevedono anche quattro attività trasversali: i laboratori, il Public engagement, la formazione continua e la creazione di startup.

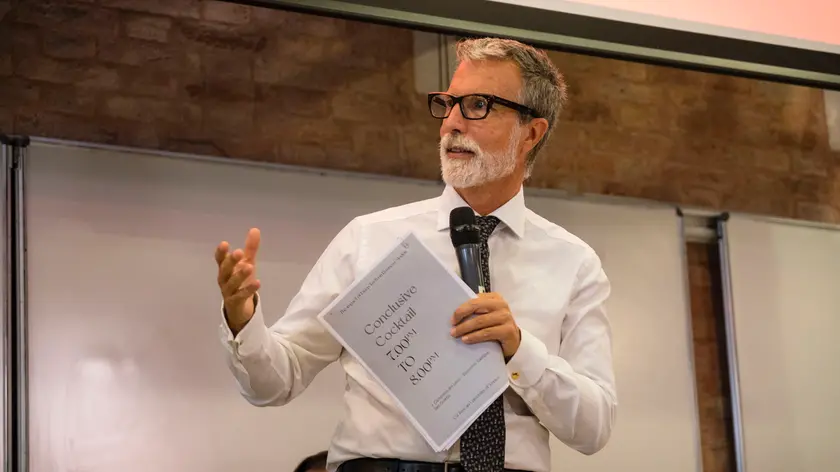

Una sezione, quest’ultima, coordinata dal professor Carlo Bagnoli di Ca’ Foscari, fondatore di VeniSIA e Strategy Innovation Srl, con un programma che durerà sino al 2025 e che prevede due tornate d’accelerazione.

«La valorizzazione della ricerca attraverso la creazione di startup e spinoff universitari- spiega Bagnoli - è di fondamentale importanza per riuscire ad adempiere alla terza missione delle università, così da favorire il progresso economico e sociale dei territori di riferimento. Progresso che nel Nord Est sembra segnare qualche allarmante rallentamento. Essendo però questa attività poco incentivata in Italia, è stata finora considerata quasi un vezzo da parte di scienziati che, accettando di "sporcarsi le mani", vengono giudicati meno nobili da parte dei colleghi chiusi nelle loro torri d'avorio. Questa percezione deve assolutamente cambiare e, soprattutto, occorre creare dei meccanismi per cui si riesca a valorizzare le ricerche accademiche anche se lo scienziato non ambisce o non ha le soft skills per diventare un imprenditore».

C’è stata una fase di pre-accelerazione, con lo scouting di idee e brevetti all’interno degli atenei e dei centri di ricerca. Obiettivo, trovare progettualità da valorizzazione. I meccanismi di cui parla Bagnoli servono a incentivare e valorizzare il lavoro dei ricercatori e ad aiutare loro a capire che ruolo vogliano avere nel processo di fondazione e cresciuta di una startup: dal ricoprire la funzione di CEO – ma spesso manca il mindset, la predisposizione mentale - oppure quella di CTO mettendo a disposizione i brevetti; o ancora, si sonda la possibilità di accedere ai finanziamenti alla ricerca.

“In genere – spiega Bagnoli - non andiamo a pesca, ma a caccia nei vari dipartimenti dove stiamo trovando una ricchezza incredibile. Occorre non disperdere le opportunità di valorizzazione di queste ricerche anche per un senso di responsabilità rispetto agli ingenti investimenti che, grazie al PNRR, si stanno effettuando nelle università".

Sono arrivate oltre 170 proposte di pre accelerazione, da lì ci sono state selezioni graduali: prima 66, poi 40 in valutazione attraverso un pitch, poi 31: tra gli argomenti trattati non sono mancati alcuni dei temi più caldi dal punto di vista scientifico e anche sociale: all’incirca la metà delle startup hanno illustrato prodotti che impiegano l’intelligenza artificiale; quasi un terzo hanno proposto soluzioni che mirano alla sostenibilità e la riduzione dell’impatto ambientale, mentre alcuni innovatori e innovatrici hanno anche affrontato l’argomento dell’inclusione sociale, nei confronti di individui con disabilità visive o uditive.

Il tutto, sino a un Selection Day dal quale sono emerse le sedici startup che proseguiranno con il programma di accelerazione, che darà loro tutte le risorse e gli strumenti necessari per svilupparsi e crescere, fino all’approdo sul mercato.

Le startup scelte e i loro progetti

REHUB è una startup nata a Venezia con l'obiettivo di dare una seconda vita agli scarti del vetro. Partendo dal vetro di Murano (che ogni anno produce 1000 tonnellate di vetro non riciclabile) ma con l'idea di poter esportare in tutto il mondo il proprio processo produttivo oggetto di brevetto. Questo è in grado di creare una pasta di vetro adattabile a svariati casi d'uso che spaziano dalle superfici, ai rivestimenti fino agli oggetti di design, sostenibili e riciclabili al 100%.

SINDREL è un progetto nato all'interno della SISSA di Trieste con la volontà di realizzare un nuovo sistema di somministrazione dei farmaci attraverso l'utilizzo di una matrice di grafene. La soluzione tecnologica brevettata permette il rilascio del farmaco nella mucosa gengivale a seguito di un stimolo elettrico controllabile dallo smartphone. In questo modo la somministrazione risulta più rapida e duratura permettendone anche la personalizzazione.

Sniff-Nano: l’olfatto diventa digitale. Sniff-nano è un prodotto sviluppato internamente da Cynexo, una startup della SISSA di Trieste che opera nel campo dell'olfattometria. Il dispositivo è un olfattometro che permette in ambito scientifico, clinico e industriale di eseguire test e training olfattivi in maniera automatizzata riducendo tempi e costi grazie alla digitalizzazione del processo rispetto ai prodotti totalmente manuali attualmente in uso. La startup inoltre, realizza anche delle soluzioni odorose consumabili.

BBSoF è una start-up innovativa nata nel 2017 in collaborazione con l’Università di Padova, con l’obiettivo di sfruttare le potenzialità del brevetto “ACL Quick Check®” sviluppato dai suoi fondatori. Propone un approccio innovativo alla prevenzione degli infortuni in qualsiasi sport attraverso l'uso di un sistema di analisi biomeccanica. Questo viene guidato da un algoritmo di controllo del legamento crociato anteriore e supportato dall'intelligenza artificiale basandosi su un database proprietario.

FEP-Finding Emerging Pathogens è un progetto imprenditoriale nato all'interno dell'Università di Trento che si propone di fornire un servizio per l'identificazione molecolare di patogeni particolarmente importanti per la salute umana attraverso lo sviluppo di un kit per la raccolta, il trasporto e l'elaborazione dei campioni, la catena completa delle analisi e un sistema di consulenza. FEP utilizza un metodo di analisi originale e affidabile che permette di ottenere materiale genetico da acque reflue umane e animali da analizzare con la Metagenomica, una tecnica di sequenziamento in grado di mappare completamente gli organismi presenti.

Knowgen Labs è un progetto nato all'interno dell'Università degli Studi di Trieste che ha sviluppato Plantgen.ai, un avatar di impianto (o assistente visivo) user-friendly, basato sull'intelligenza artificiale generativa che offre un'esperienza unica e affidabile per gli operatori dei processi di produzione. Comunicando in modo bidirezionale, anche proattivo, e fornendo preziosi consigli permette di ottimizzare i processi produttivi incrementando qualità, efficienza e sicurezza sul luogo di lavoro.

NEMO.AI è un progetto imprenditoriale nato all'interno dell'Università di Trieste, la soluzione proposta sfrutta l'Intelligenza Artificiale per migliorare la sostenibilità e l'efficienza delle pratiche di pesca. Raccogliendo un'ampia gamma di dati, tra cui le tendenze del mercato, la ricerca biologica e le attività di pesca in tempo reale, NEMO.AI mira a costruire modelli avanzati di intelligenza artificiale che integrino le conoscenze scientifiche e rispettino le normative sulla pesca ottimizzando sia la conservazione dell'ambiente che la crescita economica.

Renuvait è una startup dell'Università di Verona finalizzata alla valorizzazione di quei composti antiossidanti naturali presenti negli scarti agroindustriali che altrimenti andrebbero persi. Renuvait propone un approccio integrato che inizia con l'estrazione di antiossidanti da scarti agro-industriali e si integra con la loro nano-incapsulazione per migliorarne l'efficacia, aumentandone la biodisponibilità e la stabilità, per ottenere un maggiore valore e attrattiva sul mercato (up-cycling).

Discovera Pharma Tech è un progetto imprenditoriale nato all'interno dell'Università di Verona che propone una piattaforma computazionale in grado di semplificare l'identificazione di potenziali nuovi farmaci candidati, fornire previsioni più accurate delle prestazioni dei farmaci durante gli studi clinici e accelerare il processo decisionale nell'industria biofarmaceutica. Le caratteristiche distintive della tecnologia risiedono nella sua capacità di generare librerie di farmaci più precise e di offrire previsioni affidabili su come i farmaci interagiranno con i bersagli e moduleranno le vie di segnalazione.

Algify è un progetto imprenditoriale nato all'interno dell'Università di Trento che si propone di sviluppare nuovi idrogel, tutti con la caratteristica unica di disaccoppiare le proprietà meccaniche e biochimiche, permettendo di modulare in modo indipendente ogni proprietà e quindi di imitare le caratteristiche dei tessuti umani. Per fare questo Algify utilizza biopolimeri di origine vegetale ottenuti da alghe brune modificati in laboratorio in modo preciso e sostenibile offrendo materiali innovativi con la rigidità e la composizione dei tessuti umani.

Start4Value è uno spinoff dell'Università di Padova che realizza e commercializza un software basato su un’architettura web-based altamente modulare, che si integra con i sistemi aziendali, con la raccolta di dati tramite applicazioni (desktop o app mobile), API (Application Programming Interface) o derivanti da IoT (Internet of Things). L’interfaccia web fornita agli utenti potrà garantire una facilità d’uso su ogni dispositivo, una maggiore personalizzazione delle componenti visuali per l’inserimento, gestione e analisi dei dati con una drastica riduzione dei tempi di aggiornamento.

DICEtech è un progetto imprenditoriale nato all'interno dell'Università di Bolzano, si propone di presentare un software diagnostico unico al mondo, chiamato MrMicro, appositamente progettato per valutare proprietà dei tessuti tramite dati di risonanza magnetica (RM). Questo straordinario software è in grado di ridurre i tempi di calcolo necessari di 13mila volte rispetto alle soluzioni attualmente disponibili.

H4uni è un'idea imprenditoriale nata all'interno dell'Università Cà Foscari di Venezia, offre una piattaforma innovativa che funge da ponte tra chi cerca un alloggio e chi lo fornisce, rivoluzionando il mercato in modo efficiente e sicuro. La visione è quella di aggregare in un unico sito l'intera offerta di alloggi da parte di proprietari, residenze studentesche e agenzie, facilitando così la ricerca di studenti e aumentando l'occupazione degli alloggi disponibili nelle città introducendo servizi innovativi come l'assicurazione danni, le garanzie di pagamento, l'assistenza continua e la gestione burocratica, oltre ad offrire la possibilità di una gestione completa dell'immobile per conto del proprietario.

Argo è un progetto imprenditoriale nato all'interno di IUAV che realizza un dispositivo con l'obiettivo di aumentare l'autonomia e la sicurezza dei nuotatori non vedenti, segnalando la virata e l'orientamento in vasca attraverso le vibrazioni. Il dispositivo indossabile da agganciare ai normali occhialini da nuoto è configurato come un contenitore portatile composto da tre elementi: una stazione di ricarica wireless, che funge anche da alloggiamento, e due dispositivi gemelli contenenti la tecnologia di comunicazione da posizionare alle due estremità della piscina.

Eudaimonia Synch Lab è un progetto imprenditoriale nato all'interno dell'Università di Udine con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo delle persone neurodivergenti attraverso la raccolta e l'analisi di grandi quantità di dati, garantendo la riservatezza e supportando imprese e lavoratori. Nella prima fase verrà condotta una ricerca congiunta tra psicologi ed esperti informatici con lo scopo di capire quali dati biometrici sono necessari per valutare la salute mentale delle persone, identificare le persone neurodivergenti e studiare meccanismi d'inserimento attraverso partnership con aziende interessate.

Declarative Process Mining è un progetto imprenditoriale nato all'interno dell'Università di Bolzano che propone un nuovo processo di Data mining dichiarativo in sostituzione del classico processo procedurale. La soluzione offre diversi vantaggi rispetto al Procedural Process Mining, come la flessibilità nella rappresentazione dei processi aziendali, l'adattabilità ai cambiamenti dei requisiti e degli ambienti di processo e la scalabilità a database grandi e complessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © il Nord Est