Le Olimpiadi e Cortina, cosa è rimasto (e cosa no) dell’edizione dei Giochi del 1956

In un saggio pubblicato da Rubbettino, Goldstein indaga sull’impatto dei Giochi di ieri e di oggi. Altri tempi, ma al centro resta il tema della sostenibilità

Andrea Goldstein non ha dubbi. Al di là dei sei anni di dibattito, a volte di polemiche anche aspre, «è il simbolismo di questo umanesimo illuminato che conferisce ai Giochi la sua affascinante unicità, come dimostra Cortina 1956 e come non c’è ragione di dubitare sarà nuovamente con Milano Cortina 2026».

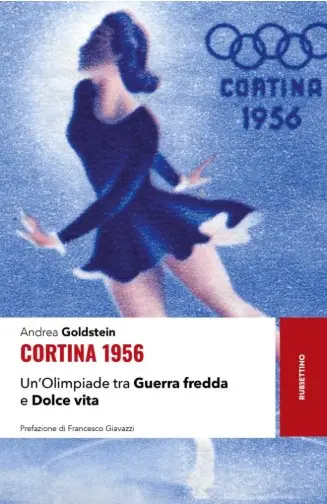

Goldstein ha dato alle stampe, in questi giorni, per Rubettino, “Cortina 1956. Un’Olimpiade tra Guerra fredda e Dolce vita” con prefazione di Francesco Giavazzi. Dopo aver letto le 272 pagine si ha la sensazione di aver incamerato tutto ciò che si deve sapere delle Olimpiadi invernali e in particolare di quelle di 70 anni fa a Cortina, che non si dipanarono in una trama magica a differenza di quelle di oggi. Tanto che Goldstein ammette che «sarebbe ingenuo proporre un breviario di buone pratiche distillate dall’esperienza 1956». Non fosse altro perché le gare, gli atleti, i tecnici, gli spettatori, gli sponsor, gli investimenti, le proteste, gli scandali, insomma le cifre associate a queste voci si sono moltiplicate di varie dimensioni.

L’autore parte da lontano, dalla scoperta delle Dolomiti, dell’alpinismo e dello sci. Ricorda le prime sei edizioni dei Giochi invernali, da quelli di Chamonix nel 1924 fino a Oslo, quattro anni prima di Cortina. Spiega come è nata allora la candidatura di Cortina e qual era l’organizzazione dei Giochi, partecipi anche le Forze Armate e perfino la Chiesa.

Anche tre lustri fa ci si era posti il tema delle infrastrutture, degli impianti sportivi e dello spazio urbano, in termini non meno problematici di oggi . Ed ecco le nazioni partecipanti, gli atleti, il nodo allora del professionismo. E poi i Giochi veri e propri, con i pronostici e le attese italiane. Quindi il medagliere, con l’Unione Sovietica a farla da padrone. E la gloria, diciamo così, che illuminò Toni Sailer, la squadra di hockey sovietica, Sixten Jernberg. Ma anche i pattinatori americani, Renée Colliard e Madeleine Berthod, ma soprattutto il nostro Eugenio Monti.

“Misericordioso”, Goldstein fa memoria anche dei medagliati di legno. Dopo uno sguardo ai media, si sofferma sugli aristocratici che animarono allora quella che definisce «la Regina delle Dolomiti» e la mondanità. Quindi il rilancio del turismo, ma anche quello delle arti, nonché delle imprese e quindi della promozione del made in Italy. E infine, i conti economici, l’impatto, il lascito (l’immagine di Cortina e la pratica sportiva). E se le Olimpiadi e Paralimpiadi di oggi vengono definite «le prime della sostenibilità», Goldstein rivendica che già 70 anni fa Cortina e l’Italia rivendicavano la sostenibilità non solo ambientale, socioculturale e pure istituzionale. Ma – puntualizza – con non pochi sospetti.

La strada fra Misurina e le Tre Cime non andava affatto in questa direzione. O l’allarme – sempre lanciato da scrittori – che Cortina venisse attraversata dall’autostrada Venezia Monaco, addirittura con due caselli in città. E come lasciare nel dimenticatoio i sospetti del giornale “Avanti” (peraltro non il solo) sul costo eccessivo di impianti sportivi e infrastrutture viarie che «non hanno risolto a fondo il problema della viabilità, ma in compenso, hanno permesso grosse speculazioni»?

Dove le Olimpiadi del 1956 non lasciarono praticamente traccia – ammette nella prefazione Francesco Giavazzi – fu sul fronte delle infrastrutture e dell’accessibilità a Cortina.

«Il collegamento ferroviario con Calalzo continuò a essere largamente insufficiente rispetto alle necessità, tanto dei visitatori quanto dei residenti, e fu definitivamente chiuso otto anni dopo la fine delle Olimpiadi senza che venisse avviato un progetto alternativo. La scelta del trasporto su gomma non fu accompagnata – forse perché una scelta in tal senso non fu mai fatta – da uno sforzo adeguato nelle infrastrutture stradali, e il problema rimarrà pressoché lo stesso una volta conclusi i Giochi del 2026».

Dino Buzzati, il 5 agosto del 1952 scriveva, sul Corriere della Sera: «La natura sta diventando un’autentica ricchezza. Di tale ricchezza le Dolomiti sono una miniera prodigiosa che il mondo sempre più ci invidierà. Ma se la si sfrutta ciecamente, per la smania di pomparne i soldi, un bel giorno non ne resterà una briciola».

Andrea Goldstein giustamente chiude il suo libro con questa citazione. Che è tutto un programma. —

Riproduzione riservata © il Nord Est