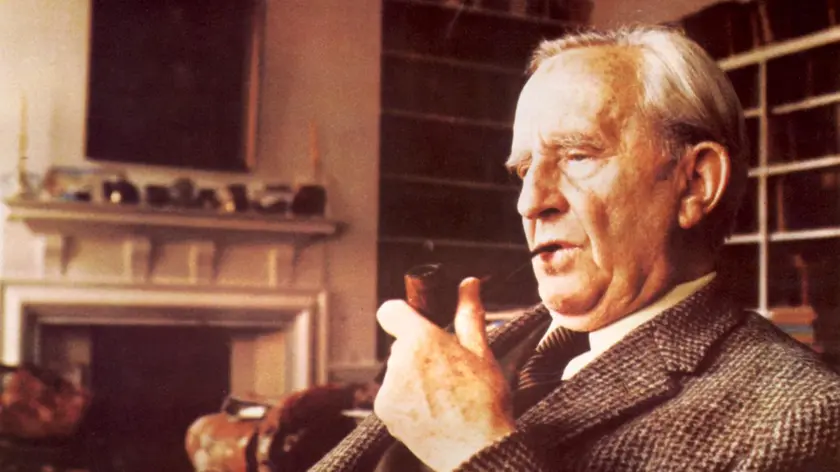

J.R.R. Tolkien, l’occhio del filologo

In una affollatissima conferenza all’Ariston di Trieste Wu Ming 4 ha illustrato

le ultime ricerche sul ruolo dei punti di vista nelle opere dello scrittore inglese

Tutto quello che sappiamo della Terra di Mezzo è falso? Chi dubita che J.R.R. Tolkien e la sua opera siano materia d’interesse ancora nel nostro presente avrebbe dovuto vedere la fila che, lunedì pomeriggio, s’è formata di fronte alle porte del Cinema Ariston di Trieste. Era il folto pubblico dell’incontro “Difendere la Terra di Mezzo”, organizzato dalla Cappella Underground, con relatore Wu Ming 4.

Al secolo Federico Guglielmi, Wu Ming 4 è il membro del collettivo di scrittori bolognesi che il Comune di Trieste aveva invitato a partecipare alle iniziative a corollario della mostra su Tolkien, rimangiandosi poi l’invito per questioni politiche. Senza tornare a rimestare la triestinissima vicenda, Wu Ming 4 ha offerto invece una lettura dell’opera tolkieniana aggiornata alle ultime ricerche della critica internazionale, dando semmai degli spunti interessanti a una città ossessionata dal sovrapporsi e dallo scontrarsi delle proprie narrazioni nazionali.

Il vero titolo dell’incontro, esordisce Wu Ming 4, avrebbe dovuto essere «Tutto quello che sapete della Terra di Mezzo è falso», o quantomeno «relativo». In che senso? Tolkien ha sempre impiegato un espediente noto anche ai lettori scolastici di Manzoni: quello del “manoscritto ritrovato”. Lo scrittore inglese presentava infatti le sue opere come traduzioni dall’elfico di libri scritti nel suo mondo immaginario: “Lo Hobbit” è il diario del viaggio di Bilbo Baggins, “Il Signore degli Anelli” il resoconto di suo nipote Frodo Baggins, il “Silmarillion” una raccolta di miti e cosmogonie elfiche che Bilbo avrebbe tradotto e donato a Frodo. Questi tre volumi, considerati nel loro insieme, andrebbero a costituire un ulteriore libro immaginario, il “Libro rosso della Marca occidentale”.

Si tratta insomma, spiega Wu Ming 4, di storie narrate da specifici punti di vista: i primi due sono racconti di due hobbit atipici, dei giramondo innamorati degli elfi. Il terzo ci mostra il modo in cui gli elfi vedono sé stessi e la propria storia.

La Terra di Mezzo, però, è molto più vasta di così: oltre alle razze (elfi, umani, nani, hobbit, orchi), ci sono almeno 25 popolazioni, ancor di più le etnie e i dialetti. «Noi abbiamo la mitologia degli elfi e degli umani numenoreani – prosegue lo scrittore – ma di tutti gli altri non sappiamo nulla, non sappiamo quali siano le loro leggende e la loro visione del mondo. Non sappiamo se gli Haradrim o gli Easterling avessero un loro “Libro blu della Marca orientale”. Pare probabile, visto che si tratta di società umane complesse. Noi però disponiamo solo di un punto di vista, una parzialità, molto angolata».

Dopo aver considerato come gli elfi siano visti in modo diverso nelle tre opere, Wu Ming 4 passa in rassegna come vi sono narrati gli orchi. Nel Silmarillion si racconta che gli orchi sono stati creati da Melkor (il primo oscuro signore) corrompendo elfi ed umani: nella mitologia degli elfi gli orchi sono rappresentati come una «massa senza nome», al servizio del male. Ne “Lo Hobbit”, invece, gli orchi appaiono come una «società complessa»: «Sono una federazione di città con una capitale – racconta -. Lasciati a sé stessi, quando non c’è un Sauron o un Melkor a comandarli, gli orchi costruiscono città sotterranee, hanno dei leader, organizzano eserciti, hanno legami famigliari, hanno pure dei nomi».

L’effetto straniamento aumenta nel “Signore degli Anelli”: i protagonisti hobbit, infatti, hanno degli incontri ravvicinati con gli orchi, e riescono ad origliare diverse conversazioni tra loro: scopriamo così che esistono diversi gruppi di orchi, con interessi contrastanti, che odiano i loro padroni (Sauron e gli spettri dell’Anello) e non si fidano di loro, coltivano sogni di diserzione e perfino di pace.

Non necessariamente i protagonisti colgono queste finezze. Frodo dice di loro che gli orchi, lasciati a sé stessi, finirebbero per massacrarsi l’un l’altro «o almeno così dicono le storie» (degli elfi).

“Lo Hobbit” ci mostra però che così non è. I punti di vista dei personaggi e le vicende narrate non sempre combaciano: «I conti non tornano ed è giusto che sia così, perché con il meccanismo di cornici meta narrative che Tolkien ha deciso di mettere su pagina, i conti non devono tornare: ogni storia è narrata da qualcuno e presuppone un punto di vista, non è la “realtà” del mondo immaginario dell’autore. Tolkien era un filologo, e si è divertito a mettere in scena un gioco delle fonti».

Questa chiave di lettura, ha concluso Wu Ming 4, è frutto degli studi degli allievi del filosofo della letteratura Frederic Jameson: «Tenere conto delle radici narrative sovverte la visione consueta della Terra di Mezzo, per quanto molti tolkeniani rifiutino questo punto di vista. Ad esempio pensare agli orchi non come la massa amorfa descritta dagli elfi, ma come una società complessa. Se volessimo essere pungenti, potremmo dire che questo sistema fa sì che la Terra di Mezzo sia ancora più simile al nostro mondo. Quand’è che una cultura dominante definisce “orchi” i membri di una cultura subalterna? Quando vuole mantenerla subalterna, in certi casi quando vuole sterminarla». —

Riproduzione riservata © il Nord Est