La previsione di Quammen, «Un’altra pandemia nel prossimo futuro? Sarà di aviaria e non siamo pronti»

Ospite a Trieste Next lo scrittore diventato celebre con “Spillover”: «Bastano cinque mutazioni su un ceppo e diventerà letale per l’uomo»

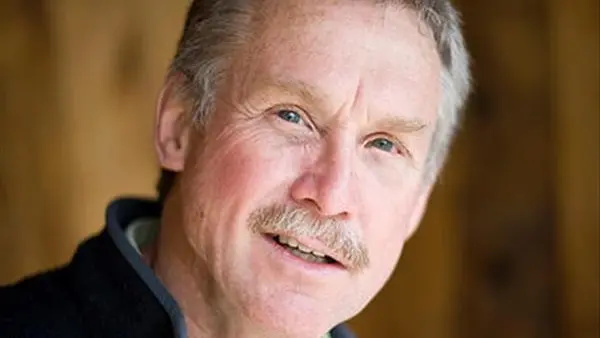

A Trieste Next presenterà il suo libro su Darwin, “L’evoluzionista riluttante”, ma lo scrittore, giornalista scientifico e divulgatore David Quammen è diventato celebre in Italia con “Spillover”, un saggio che esplora come i virus sono capaci di fare il salto di specie e i connessi rischi di pandemia.

Quammen non ha dubbi quando gli si chiede di indovinare quale virus causerà la prossima: sarà di H5N1 o di una qualche forma di influenza aviaria, e la cattiva notizia è che oggi siamo meno preparati di quando arrivò il Covid.

Come mai?

«Bastano quattro o cinque mutazioni in un singolo ceppo virale di influenza aviaria e potrebbe diventare trasmissibile da uomo a uomo e dalla letalità abbastanza alta. Si potrebbe dire che la probabilità che queste cinque mutazioni avvengano tutte assieme sia molto bassa. Ed è per questo che alcuni ritengono che il rischio posto dall’aviaria sia basso. Ma non è così: l’aviaria si sta riproducendo trilioni di volte al minuto negli uccelli selvatici, nel pollame e ora anche in un numero crescente di mammiferi, incluse le vacche da latte americane. Il virus si replica, infettando milioni di cellule in ogni animale. L’analogia che uso di frequente è quella della roulette...».

In che senso?

«Su una roulette ci sono 37 numeri colorati. Se fai girare una volta la ruota è molto difficile che la pallina bianca cada sul 13 nero, e scommettendoci, probabilmente si perderà. E si perderà anche la seconda scommessa. Ma scommettendoci milioni di volte, alla fine si vincerà. Così è anche per queste cinque mutazioni. Se si scommette che escano cinque numeri e si fa girare la ruota trilioni di volte prima o poi usciranno».

Abbiamo imparato qualcosa dal Covid, siamo più preparati?

«Penso che abbiamo imparato alcune cose e invece abbiamo perso l’occasione di impararne altre. Abbiamo appreso ad esempio come sviluppare vaccini in fretta – e non solo con la tecnologia a mRna – e anche a produrre milioni di dosi velocemente. Invece per quanto riguarda la preparazione e risposta alle pandemie, l’importanza della sorveglianza, della ricerca sui virus, su come evolvono e che cosa li potrebbe rendere più contagiosi e pericolosi per gli esseri umani... La società ha perso l’occasione di imparare come essere più preparata per una prossima pandemia. Penso che siamo meno preparati per una pandemia di aviaria che inizi la prossima settimana di quanto lo fossimo per la pandemia da Covid nel gennaio 2020».

Come mai?

«Molte strutture scientifiche e agenzie, tra cui la task force scientifica della Casa bianca, il Center for disease control (Cdc) sono stati distrutte. E il Cdc in particolare era molto importante per le previsioni delle prossime pandemie o per identificare focolai con il potenziale di trasformarsi in pandemie. Ci stiamo accecando, o meglio, Donald Trump e il suo team ci stanno accecando, impedendoci di avere una visione predittiva, e togliendo i fondi e gli strumenti con cui rispondere ai focolai. L’opinione pubblica è meno pronta a capire tutto questo e molti sono d’accordo con Trump. Ci stiamo disarmando. È come se durante la Guerra fredda l’America avesse scelto unilateralmente di dismettere le armi atomiche. La Russia non lo sta facendo, ma noi sì».

Perché è importante parlare di Darwin al giorno d’oggi?

«Direi che è essenziale, e per due ragioni. Una è il fatto che ci saranno altre minacce pandemiche, e perché la gente capisca cosa succede è importante che capisca qualcosa di quel che ha detto Darwin. L’ecologia permette di capire come i virus interagiscono con altre creature viventi, mentre quando i virus si adattano a un nuovo ospite non fanno altro che evolvere. È Darwin, insomma. Ma il secondo motivo è il fatto che oggi c’è un attacco alla scienza e al processo scientifico, che non è iniziato con l’elezione di Donald Trump ma che si è esacerbato con l’elezione di Trump. Penso che la scienza non sia mai stata così sotto tiro dai tempi della Santa Inquisizione spagnola. E quindi abbiamo bisogno di eroi, come Galileo e Charles Darwin. Ed è più importante che mai che la gente capisca non solo che cosa dice la scienza ma che cos’è la scienza e come funziona. È un processo che prevede l’aumento della precisione della conoscenza umana riguardo all’universo fisico grazie a diverse modalità di pensiero e pratiche, tra cui esperimenti, osservazioni, pensiero deduttivo, tentativi ed errori, la formulazione di ipotesi e la correzione di errori. Dunque leggendo il libro si vede che Darwin era un uomo coraggioso e onesto: così si fa un primo passo nel comprendere meglio la scienza e gli scienziati. Darwin nella mia biografia è un giovane confuso che non sa cosa fare della sua vita, penso che tutti possano immedesimarsi. È una storia dalla grande umanità e penso che abbia un grande valore di pathos».

Perché facciamo passi indietro invece che in avanti?

«Non lo so. In parte ha a che fare con Trump, con la sua spacconeria, ma non è tutto qua. Penso ci siano anche fattori economici e che riguardano i livelli di istruzione delle persone. Negli ultimi 40 anni le opportunità di acquisire ricchezza e studiare si sono divaricate, e questo ha esacerbato differenze di classe sociale. È una reazione a questa situazione. In più alla gente piacciono storie semplici con buoni e cattivi che spesso sottendono le narrazioni antiscientifiche». —

Riproduzione riservata © il Nord Est