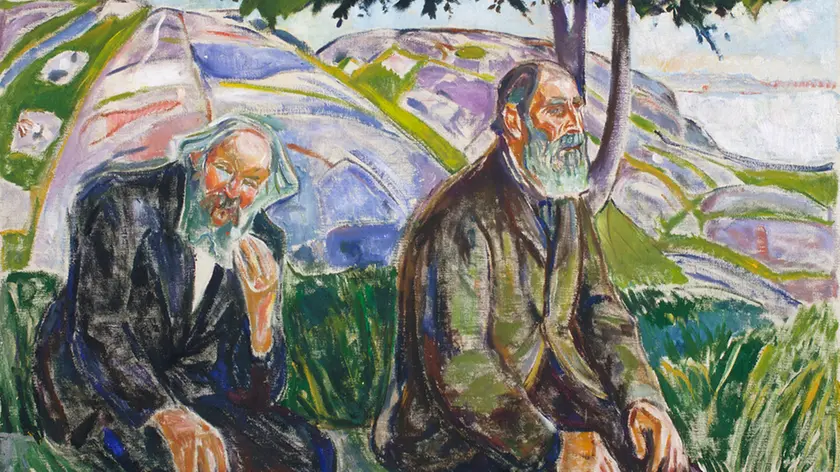

Munch, una rivoluzione espressionista al Candiani di Mestre

Al centro culturale di Mestre sono esposte cinquanta opere fino a marzo 2026.

Un percorso tormentato, pieno di realismo sociale e di contrasti bianco-nero

La nuova mostra ideata da Fondazione Musei Civici per il Centro Culturale Candiani di Mestre – allestita nelle sale del terzo piano, in attesa che quelle del secondo siano pronte per essere destinate alla mostra della contemporaneità e dell’attualità secondo il progetto che dovrebbe esser pronto per la prossima primavera, prima della fine della legislatura – è dedicata alla “Rivoluzione espressionista”, attraverso la figura e la guida di Edvard Munch, le sue azioni e i suoi interventi nella Secessione berlinese e i suoi influssi successivi e postumi, sino ai giorni nostri.

Cinquanta opere

La mostra, ideata e curata da Elisabetta Barisoni, responsabile della Galleria internazionale d’arte moderna, espone cinquanta opere, tutte provenienti dalle collezioni civiche di Ca’ Pesaro – dove sono conservate quattro opere grafiche di Edvard Munch “Angoscia”, “L’urna”, “La fanciulla e la morte”, “Ceneri” – a esclusione di sei prestiti provenienti invece dal nord, dal Prince Eugens Waldermarsudde di Stoccolma e dal Belvedere di Vienna, ma anche dalla Pinacoteca di Bologna.

Gli esordi di Munch

Punto di partenza del percorso espositivo, che si divide in sette sezioni, è proprio Edvard Munch (Loten 1863 – Oslo 1944), con i suoi esordi, la prima mostra di Oslo è del 1889, e i suoi legami parigini sviluppatisi nei tre anni vissuti in riva alla Senna, dove conosce Gauguin e van Gogh. Dopo la mostra di Berlino del 1892, chiusa dopo appena una settimana tra mille polemiche suscitate dallo scandalo delle sue opere, il nome di Munch rimbalza in tutta la Germania, acuendo la frattura tra gli ambienti accademici e i giovani artisti. Non è un caso quindi che proprio dopo questo episodio si crei un movimento che renderà possibile, nel 1898, la Secessione di Berlino, con Munch protagonista.

In mostra si colgono i fermenti naturalisti e impressionisti di Munch e del connazionale Aksel Waldemar Johannessen, in opere tormentate, fortemente contrastate dal bianco e nero, ma anche piene di un realismo sociale carico di tensione espressiva.

Le Secessioni

Le Secessioni hanno un ruolo centrale al Candiani, sia quella di Monaco del 1892 che Vienna, 1897, e Berlino, 1898.

Tra Simbolismo, Jugendstil e Postimpressionismo la nuova linfa artistica di Monaco risulta molto vitale, come si vede in Franz von Stuck, interprete di un simbolismo visionario e sensuale, ma anche in molti artisti italiani, come Arturo e Alberto Martini. Anche Berlino esprime nuova vitalità grazie una diversa estetica che si manifesta in artisti come Max Liebermann, Max Klinger, Albin Egger-Lienz, testimoni di una città protesa verso la modernità come testimonia anche il celebre film di Walter Ruttmann, “Berlino, sinfonia di una grande città” (1927).

E oltre a quello tedesco, c’è spazio anche per l’espressionismo belga: e tutti si connotano per il tratto marcato del disegno, che attraverso il gruppo Die Brücke, giunge sino a influenzare artisti del dopoguerra come Otto Dix e Max Beckmann che fissano in immagini crude la tragedia e il trauma del conflitto e del nazismo, riflessi della società lacerata e distrutta.

L’urlo

Infine l’ultima sezione, “L’urlo contemporaneo”, mostra come la lezione di Edvard Munch giunga sino ai nostri giorni attraverso opere diverse e difformi, da Renato Guttuso a Zoran Musič, focalizati sulle stragi naziste e i campi di concentramento; oppure nelle visioni deformate e mostruose della "Maternità" di Ennio Finzi o nelle "Figure alterate" di Emilio Vedova, sino all’attualità dei teschi di Mike Nelson, ai mostri di Brad Kahlhamer e Tony Oursler, per concludersi con la celebre foto, tratta da una performance alla Biennale del 1997 dedicata alla guerra di Jugoslavia, di Marina Abramović o all'installazione di Shirin Neshat, dedicata al destino del popolo iraniano.

Orari e ingressi

La mostra “Munch. La rivoluzione espressionista” resterà aperta sino al 1° marzo 2026 (dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19), ingresso gratuito previa registrazione.

Il tutto in attesa del nuovo progetto del MuVe dedicato al centro Candiani, che oltre alle confermate esposizioni temporanee, accoglierà un museo permanente, la Casa delle Contemporaneità, con opere di artisti italiani e internazionali dal 1948 in poi, articolate in un percorso inedito e di ampio respiro. —

Riproduzione riservata © il Nord Est