Javier Cercas, uno scrittore ateo in viaggio con Papa Francesco

L’autore spagnolo, su invito del Vaticano, ha seguito Bergoglio in Mongolia: «Il mio romanzo parla di un enigma, la resurrezione della carne e la vita eterna»

Uno scrittore «ateo, anticlericale, laicista militante e razionalista ostinato» in cammino con papa Francesco nella «periferia del mondo». Per l’autore spagnolo Javier Cercas raccontare il suo viaggio a fianco del pontefice in Mongolia è stata «un’occasione per ripensare un’istituzione che ha avuto un ruolo determinante negli ultimi duemila anni di storia».

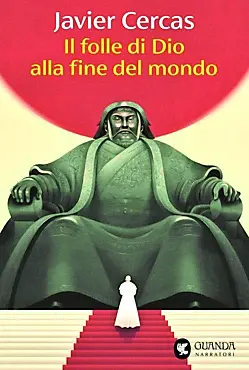

Classe 1962, originario di Ibahernando, in Estremadura, Cercas è una delle voci di riferimento della scena letteraria contemporanea. E’ autore di “Il folle di Dio alla fine del mondo”, edito da Guanda. «Ecco un folle senza Dio che insegue il folle di Dio fino alla fine del mondo».

Quale follia ha riconosciuto in papa Francesco e in sé stesso?

«La follia di papa Francesco è la stessa di Francesco d’Assisi che si definiva “il folle di Dio”. Era animato dallo stesso spirito dei missionari e di tutti coloro che nella Chiesa cercano di incarnare in modo radicale l’esempio di Cristo. La mia follia è quella di tanti spagnoli, europei e occidentali, cresciuti nella fede cristiana e che, a un certo punto, l’hanno persa e sono finiti a chiedersi “e ora, che cosa resta? ”».

Racconta di aver iniziato a scrivere quando ha perso la fede. La scrittura è diventata una risposta a quell’assenza?

«La letteratura non è mai stata la mia religione. Ma ho cercato che lo fosse. A quattordici anni, quando ho smesso di credere in Dio, ho provato a trovare nella letteratura una sorta di sostituto delle certezze che fino ad allora la religione mi aveva offerto. Naturalmente si trattava di un errore, perché la letteratura – quella vera, almeno – non dà certezze: al contrario, moltiplica l’insicurezza, l’inquietudine, le domande. Ma quando me ne sono accorto, era troppo tardi. O forse è stato proprio quel tentativo di cercare sicurezza nella letteratura a diventare la mia fragile forma di sicurezza».

Nel suo saggio “Il punto cieco” osserva che in ogni libro «pulsa una domanda centrale» e che i romanzi «consistono nella ricerca di una risposta». Questa volta di cosa era in cerca?

«Questo libro parla dell’enigma centrale del cristianesimo, ma non per un interesse teologico, bensì per un interesse personale. Quando il Vaticano mi ha proposto di aprirmi le porte per poter parlare con chi volessi, chiedere ciò che volessi e viaggiare con il Papa – una proposta inedita, mai fatta prima a nessuno scrittore – la prima cosa a cui ho pensato è stata mia madre. Era profondamente credente e, quando mio padre morì, diceva che lo avrebbe rivisto dopo la morte, come il cristianesimo promette a tutti i fedeli. In quell’istante ho capito di cosa avrebbe parlato questo libro: del viaggio di un folle senza Dio – io – alla ricerca del folle di Dio – papa Francesco – fino ai confini del mondo per chiedergli se mia madre avrebbe davvero rivisto mio padre nell’aldilà. Tutti i miei romanzi – e tutti i romanzi che mi importano davvero, dal “Don Chisciotte” in poi – possono essere letti come romanzi polizieschi, perché al centro di tutti c’è un enigma e qualcuno che cerca di decifrarlo. In questo caso, però, l’enigma è un enigma colossale, l’enigma essenziale del cristianesimo e dunque l’enigma – o uno degli enigmi – centrali della nostra civiltà: la resurrezione della carne e la vita eterna».

Quanta distanza c’era tra papa Francesco e Jorge Mario Bergoglio?

«Francesco, il Papa, e Bergoglio, l’uomo, erano la stessa persona e allo stesso tempo non lo erano. In ogni caso, erano molto più complessi di quanto raccontassero i media che li rappresentavano con un’immagine piatta, semplicistica, edulcorata. Francesco è stato un Papa che ha cercato di riformare la Chiesa riportandola al cristianesimo delle origini. Naturalmente non ci è riuscito: non è un compito che spetta a un solo Papa, ma a molti. Ammesso che tutti condividano la stessa visione. Quanto a Bergoglio, per me è stato, prima di tutto, un uomo in lotta con sé stesso: pienamente consapevole delle proprie mancanze, ombre e debolezze, “dei propri peccati” direbbe lui. Ha fatto tutto il possibile per superarli e diventare la versione migliore di sé stesso. Di lui si può dire la cosa più bella che si possa dire di un Papa, ciò che Hannah Arendt disse di Giovanni XXIII: “era un cristiano seduto sulla cattedra di Pietro”».

Sostiene di essere diventato «più anticlericale di prima» dopo questo viaggio. Perché?

«È una delle cose che ho imparato da Francesco che era profondamente anticlericale e considerava il clericalismo – la perversa idea che il clero sia superiore ai fedeli – come il vero cancro della Chiesa. Era convinto che il sacerdote dovesse stare tra i fedeli; meglio: dovesse trovarsi davanti al gregge, per guidarlo; in mezzo, perché ne fa parte; e dietro, per aiutare chi resta indietro. Ma mai al di sopra. L’idea che il sacerdote stia sopra i fedeli è all’origine di molti problemi della Chiesa, tra cui gli abusi sessuali, che sono una manifestazione dell’abuso di potere».

Ora come definirebbe la fede? In cosa crede adesso?

«A questa domanda ho due risposte. La prima me la dà Lorenzo Fazzini, direttore della casa editrice vaticana, che mi ha accompagnato durante tutta questa avventura. Siamo come Don Chisciotte e Sancho Panza, anche se non è chiaro chi sia l’uno e chi sia l’altro. Mi ha detto “Javier, se ti converti, non dirlo: non venderai nemmeno una maledetta copia del tuo libro. Aspetta quattro anni, quando avrà venduto bene, poi scrivi un altro libro sulla tua conversione, me lo dai, lo pubblico io e ne vendo tre milioni di copie”. La seconda risposta è che sono ancora ateo. Posso invidiare chi ha la fede come mia madre o i missionari che ho incontrato durante questo viaggio. Posso invidiarne la forza, la sicurezza, la serenità. Ma la fede non è qualcosa che si sceglie. In un passaggio del libro viene paragonata a un’intuizione, simile a quella poetica: la capacità di percepire un senso dove gli altri non lo vedono. Ma anche a un dono. Forse le due immagini si completano, ammesso che non siano la stessa cosa. In ogni caso, né l’una né l’altra si possono ottenere con la volontà. Io quel dono l’ho avuto, l’ho ricevuto dai miei genitori. Ma l’ho perduto. E per ritrovarlo ora non saprei da dove cominciare». —

Riproduzione riservata © il Nord Est