Settantacinque candeline per il test di Turing

Ciò che allora era soltanto una visione si è trasformato in realtà concreta: le macchine non solo imitano il linguaggio umano, ma apprendono, traducono, dialogano e creano

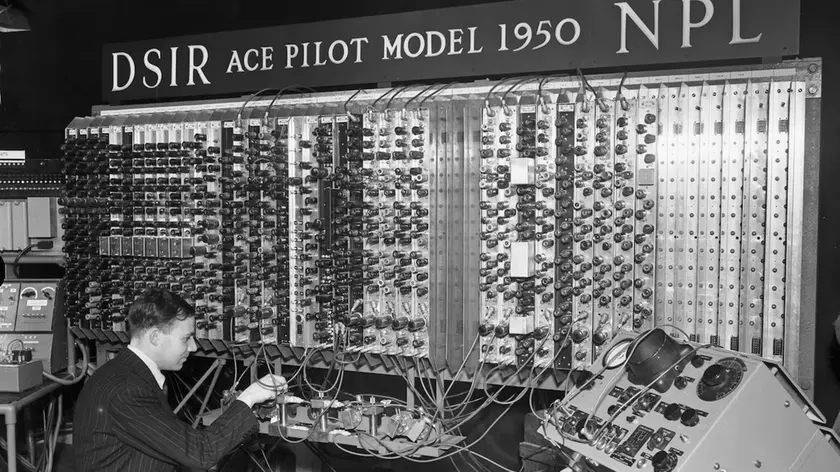

Sono passati tre quarti di secolo da quando la rivista Mind, nell’ottobre 1950, pubblicò un fondamentale e visionario articolo di Alan Turing intitolato Computing Machinery and Intelligence, destinato a segnare la storia del pensiero scientifico.

Noto al pubblico per aver decifrato i codici segreti degli U-Boot nazisti durante la Seconda guerra mondiale e per il film del 2014 The Imitation Game sulla sua tragica vita, conclusa con il suicidio nel 1954, Turing scrisse in modo rigorosamente scientifico: “I propose to consider the question: Can machines think?”, ma osservò che per rispondere alla domanda occorre prima definire cosa si intenda per “intelligenza”.

Rifiutando ogni tentazione filosofica, Turing propose una definizione puramente operativa, fondata sul cosiddetto “gioco dell’imitazione”. Se in un dialogo scritto un umano non è in grado di distinguere le risposte provenienti da un uomo da quelle generate da una macchina, allora quella macchina deve essere considerata intelligente.

Questo Test di Turing, oggi pienamente verificabile grazie alle tecnologie di intelligenza artificiale generativa, ha orientato in modo decisivo la ricerca verso la costruzione di sistemi esperti e non verso speculazioni astratte. Ciò che allora era soltanto una visione si è trasformato in realtà concreta: le macchine non solo imitano il linguaggio umano, ma apprendono, traducono, dialogano e creano. Non sono molti 75 anni, neanche la durata di una vita umana: se fosse ancora tra noi, Turing sarebbe certamente fiero di quanto la sua idea sia diventata, oggi, il cuore dell’AI moderna.

(*) Docente di Data Analytics for Finance and Insurance, MIB Trieste School of Management

Riproduzione riservata © il Nord Est