Amblimblè: così Dorfles rievoca rime e riti dei giochi di strada

Lo scrittore attinge ancora una volta alla memoria della sua infanzia: il libro edito da Manni

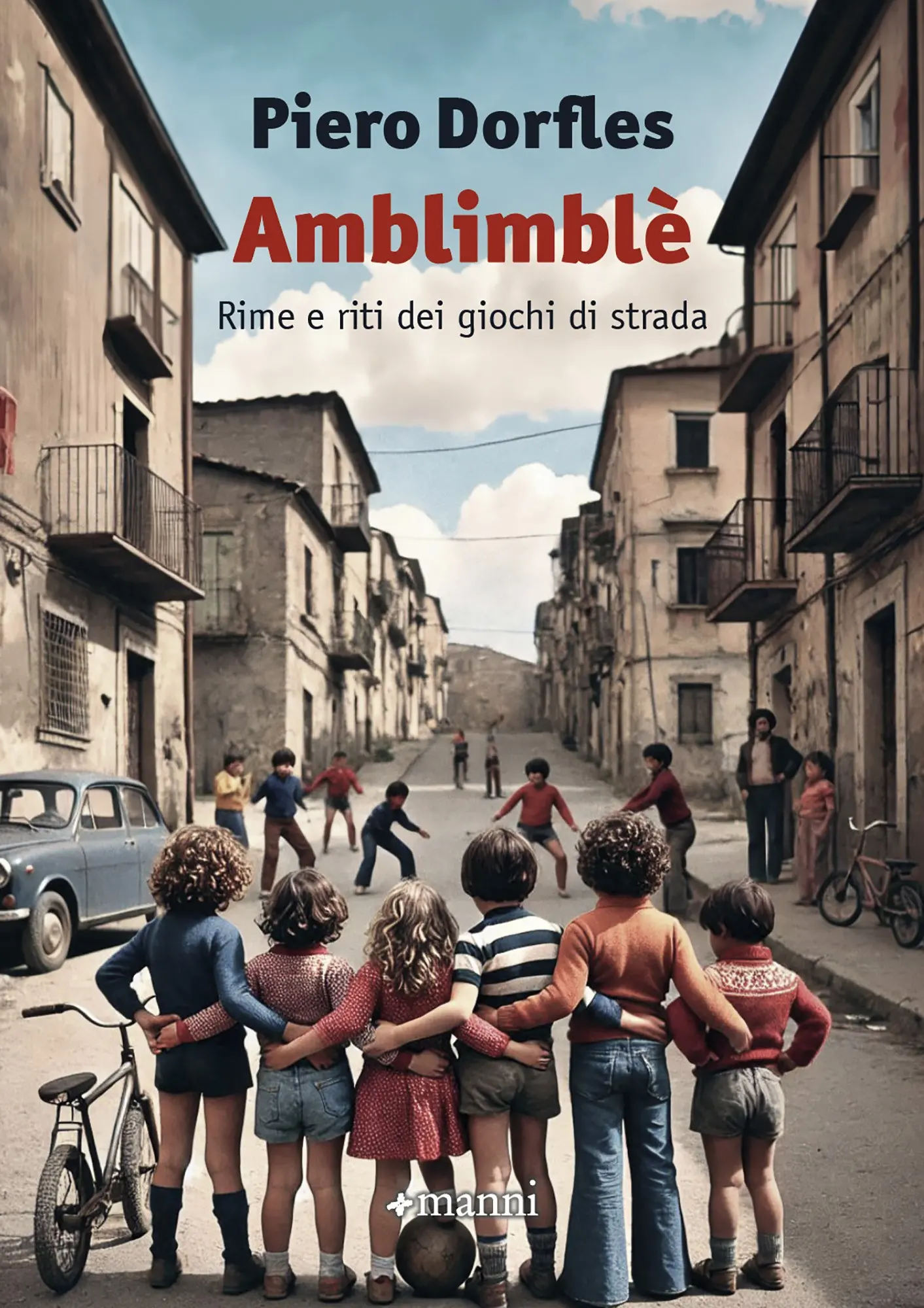

Reduce da un sagace amarcord dedicato alle vicende belliche della propria famiglia racchiuso in Chiassovezzano, libro uscito lo scorso anno da Bompiani, Piero Dorfles, saggista e narratore di vaglia, noto giornalista e critico letterario, attinge ancora una volta alla memoria della sua infanzia per rievocare i giochi di strada di un tempo: esce così Amblimblè. Rime e riti dei giochi di strada (pagine136, euro 16), pubblicato da Manni, storica e prestigiosa casa editrice di San Cesario di Lecce.

Per la Rai Dorfles ha curato fortunati programmi radiofonici e televisivi e affiancato per vent’anni i conduttori della trasmissione Per un pugno di libri su Rai3. Attento e molto documentato, anche in questo libro sa narrare con chiarezza, misura e profondità.

In scena i giochi, soprattutto di gruppo, in cui scomparivano differenze sociali e di genere: tana liberatutti, le biglie, dire fare baciare lettera testamento, facciamo che ero, lo schiaffo del soldato, rubabandiera, le belle statuine e altri, corredati dalle conte “filastrocche, poesiole spesso surreali e apparentemente senza significato, ispirate al lavoro, alle fiabe, alla parodia della vita adulta”.

Come nasce l’idea di questo libro?

«Ho sempre avuto una passione per le conte, da molti anni mi ero incuriosito a capire da dove provengono, che senso hanno, come mai sono così originali e soprattutto surreali. Ne ho raccolte una certa quantità e ci ho accostato anche i giochi con cui si facevano le conte. E ho lavorato poi sul senso del gioco e sulle pubblicazioni in tema nell’ambito della storia della pedagogia infantile e della psicologia dell’età evolutiva».

Tra le pagine ci sono anche i ricordi della tua infanzia?

«Naturalmente, ma è curioso che, quando eravamo bambini, ci succedeva spesso di giocare in luoghi diversi dalla nostra città d’origine, Trieste, in Toscana, in Puglia e con i nostri cugini milanesi…Ognuno aveva le sue conte e rimanevo molto colpito da espressioni come Amblumblè o Tulemblemblù, forme vocali, senza significato, che però avevano una sonorità molto affascinante».

A quale di questi giochi hai partecipato?

«A quasi tutti, salvo alcuni molto maschili, che però erano già piuttosto spariti ai miei tempi come la lippa, gioco antico e riservato ai ragazzi. E salvo alcuni giochi violenti perché ho un rifiuto per la violenza e perché questi si estraniano da quella dimensione di gioco pedagogico che penso tutti gli altri giochi abbiano. Poi con i tredici anni si smetteva per vari motivi, primo perché a quattordici ci si comincia a interessare più alle ragazze che ai giochi, che si facevano soprattutto per toccare le ragazze».

Hai rilevato qualche differenza nei giochi tra Nord, Sud e Centro Italia?

«Incredibilmente no. Ho trovato, cercando sia sulle pubblicazioni che chiedendo ad amici, cambiate le definizioni, che sono infinite, ma i giochi sono più o meno gli stessi ovunque, quanto alle regole. Solo che ogni luogo ha le sue caratteristiche: da noi sono “guardie e ladri”, con un certo rispetto per l’autorità, in Sicilia sono “sbirri e ladri” e gli sbirri sono il nemico, dalla parte del quale nessuno vuole giocare. Mi ha affascinato poi la deformazione di termini italiani o stranieri che, durante la trasposizione nel linguaggio infantile, vengono mutati e assimilati a questo senza comprenderne il significato. Come quando una volta la gente andava alla messa in latino e non capendo cos’era, ripeteva il latino, imitandolo e facendolo diventare italiano».

Questi giochi fotografano un’altra Italia, molto diversa da oggi…

«In parte sì, non soltanto è cambiato il mondo in cui viviamo ma anche il modo di intendere il rapporto tra genitori e figli e il gioco. Si è persa la dimensione della libertà del gioco infantile: i genitori permettevano ai figli di uscire di casa e stare a lungo tra loro anche perchè c’era una forma di tutela nel giocare tutti insieme. Oggi programmano i giochi dei figli invece di farli giocare liberamente e con fantasia tra loro, facendoli diventare piccoli campioncini e quasi imponendo una dimensione competitiva in cui proiettano le proprie ambizioni. Il gioco di strada era l’esatto contrario, non si giocava per vincere: nella dimensione nuova del dopoguerra era un intrattenimento educativo in cui nessuno pensava di educarsi ma, senza pensarci, lo faceva». —

Riproduzione riservata © il Nord Est