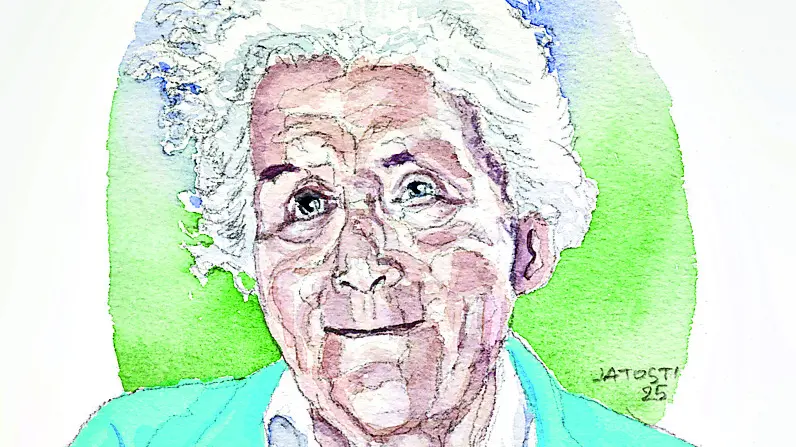

La partigiana di 102 anni: «Oggi come ieri dobbiamo batterci per la libertà»

Paola Del Din, nome di battaglia Renata, partigiana che preferisce dirsi patriota, prima donna paracadutista italiana a fare un lancio di guerra. E’ Medaglia d’oro al Valor militare: «Non mi sento speciale, ho fatto il mio dovere»

Legge i giornali in formato digitale, i libri in inglese, francese e in Italiano. Ricorda ogni pagina della storia non solo quella vissuta che l’ha vista protagonista nella Resistenza con la Brigata Osoppo. Sarebbe tutto normalissimo se Paola Del Din, nome di battaglia Renata, paracadutista, insegnante e Medaglia d’oro al valor militare, lo scorso 22 agosto non avesse compiuto 102 anni.

Quel giorno ha ricevuto gli auguri del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Ne va fiera ma minimizza. «Ho fatto quello che andava fatto» ripete pensando al suo passato e invitando i politici a lottare per il bene comune con spirito veramente democratico, come aveva fatto lei assieme ad altri patrioti.

Da qualche settimana è cittadina onoraria di Pieve di Cadore, che significato ha questo riconoscimento per lei?

«Mi fa molto piacere perché sono nata lì e perché il Comune ha dimostrato molte attenzioni inattese nei miei confronti. Scherzando mi hanno detto che il mio nome compare tra quelli delle persone illustri del paese».

Le hanno reso onore perché la ritengono ancora una combattente?

«Pieve di Cadore era un posto di patrioti, dove aveva combattuto, nel 1848, Pier Fortunato Calvi. uno dei martiri di Belfiore, con i suoi volontari. Durante la cerimonia mi hanno ascoltata con attenzione. Ma anche nel paese di mio padre, Rivamonte sopra Agordo, mi hanno ascoltata con altrettanta serietà».

Si aspetta di ricevere la cittadinanza onoraria anche da quel Comune?

«Non mi sento una persona importante, i tempi sono stati quelli che sono stati e io ho fatto quello che si doveva fare».

È modesta?

«Sono realista, la situazione era quella che era, allora bisogna combattere e io assieme ad altri l’ho fatto».

Lei che ha combattuto per la libertà cosa prova oggi pensando ai Paesi in guerra?

«Penso che parlare e insistere sempre sul discorso della pace significhi convincere la gente che la pace sia sempre possibile, mentre la realtà ci dimostra il contrario. La guerra è quotidiana perché il prepotente e il delinquente continuano a esistere».

Quindi gli armamenti previsti dall’Europa non la scandalizzano?

«Forse per giudicare sarebbe opportuno ricordare l’antico detto “Si vis pacem, para bellum” cioè “Se vuoi salvare la tua pace, armati”. Nel passato errori enormi sono stati commessi da tutti; generalmente ce ne accorgiamo dopo averli commessi e pagati a caro prezzo. Quando ci si trova nei guai bisogna reagire anche se sarebbe preferibile pensarci prima. Ognuno si assuma le sue responsabilità invece di menare il can per l’aia».

Le sembra che ci sia una corsa a scrollarsi di dosso le responsabilità?

«Tutti cercano di farlo, è un sistema. Un esempio: a Sappada stanno costruendo un palazzone in cemento armato proprio davanti alla mia casa. Ho protestato con il sindaco e con tutti quelli che hanno concesso i permessi di costruire ricordando loro, inutilmente, che esiste il dovere di rispettare l’ambiente controllando la situazione esistente. La risposta è stata che la decisione era stata assunta dall’autorità precedente. Cioè sono sempre gli altri ad aver fatto gli errori che il presente non ha il coraggio di correggere».

Avrebbe mai immaginato di vedere le guerre in Ucraina, a Gaza e in altre parti del mondo?

«I palestinesi non possono lamentarsi dopo il disastro e l’orrore del 7 ottobre 2023. È stato un modo obbrobrioso di uccidere i bambini. E ora sperano che gli ebrei stiano ad aspettare che lo facciano di nuovo come promesso? L’antisemitismo è causato dalla propaganda fatta dagli arabi con i soldi del petrolio. Putin che attacca l’Ucraina, un Paese che vuole essere indipendente, è innocente come Hamas? ».

Perché lei si definisce patriota e non partigiana?

«Partigiano era il nome dei nostri vicini, gli sloveni, che io non amavo perché volevano impadronirsi del nostro territorio. Combattevamo per portare l’Italia fuori dalla guerra, ma eravamo sempre vittime dei problemi della politica. La libertà di scelta individuale di allora ci permetteva di lasciare da parte la questione politica personale e per questo gli avversari ci accusavano di essere fascisti. In verità per me patrioti sono tutti coloro, friulani, lombardi, piemontesi, toscani, siciliani, che si sentono italiani. La priorità era conquistare e mantenere la libertà e purtroppo, a mio avviso, non è stata salvaguardata molto bene».

Ne è convinta?

«Certo se fosse stata mantenuta al meglio avrebbe dovuto dare risultati migliori».

Proviamo a fare un esempio?

«Dopo la prima guerra mondiale le discussioni inutili in Parlamento e le lotte politiche ci hanno portato al famoso Ventennio. E adesso cosa fanno? Lei pensa che abbiano imparato la lezione? No non l’hanno fatto perché è chiaro che l’interesse del partito resta sempre prioritario nei confronti della realtà italiana».

A proposito di eccessi, condivide il richiamo del Capo dello Stato sul baratro della Grande guerra?

«Certo che lo condivido, il presidente Mattarella è una buonissima persona e di molto buon senso nelle diverse necessità».

Lei ha avuto modo di incontrarlo più volte.

«Fin da quando era ministro della Difesa e con il gruppo dirigente delle medaglie d’oro sono andata a rendergli omaggio, poi l’ho incontrato più volte da presidente».

È ancora importante formare le coscienze sulla Resistenza?

«Noi pensavamo che ampliando e migliorando l’istruzione pubblica la società avrebbe anche migliorato la sua capacità di giudizio. Purtroppo un eccesso di pietismo ha impedito che ciò avvenisse. Oggi sembra che tutti tendano a piangersi addosso e non abbiano più il coraggio di affrontare l’esistenza con i suoi problemi quotidiani. Non esiste più la spina dorsale morale? ».

Le università, il mondo dell’istruzione in generale, che ruolo possono svolgere in questo senso?

«Un’ancora maggiore libertà di pensiero potrebbe essere conquistata attraverso conoscenze a livello universitario, quando le persone potessero comprendere ancora di più l’importanza della libertà. Invece abbiamo dato la libertà senza che ci sia la base culturale profonda per la libertà di pensiero».

Cosa ci insegna la storia?

«Lo studio non superficiale della storia permette di affrontare tutti i problemi sociali, nazionali e tecnici perché la storia è lo svolgimento reale della vita dell’umanità. Quando sento dire “non era mai accaduta una cosa del genere” penso all’arrivo dei Goti o degli Unni, non credo che allora la gente fosse molto contenta di ciò, ma la realtà era da affrontare allora come oggigiorno».

Ai giovani cosa si sente di dire?

«Voglio ricordare loro che hanno mille possibilità, ma devono darsi da fare imparando e lavorando. Sarebbe opportuno che scuola e genitori fossero più severi e facessero ciascuno il proprio dovere senza dannosi pietismi».

Quale è il fatto che ricorda più volentieri della sua lunga vita?

«Il mio matrimonio con un uomo molto buono, colto, paziente, comprensivo e profondamente serio. Dopo aver tanto battagliato ho pensato un bel po’ prima di sposarmi. Ero negli Usa, ma a un certo punto ho deciso di restare qui. Non mi sono mai dispiaciuta per aver fatto questa scelta, finalmente avevo trovato non un appoggio materiale bensì un uomo con cui potevo parlare, mi sentivo capita. Ad esempio quando mi tornava in mente la vicenda di mio fratello, mio marito sapeva dirmi la parola giusta. E io feci lo stesso quando sua padre stava male: ci si compensava a vicenda».

Galeotta fu una traduzione?

«Ero appena rientrata dall’America, dove ero andata a studiare, quando mia mamma non si sentì molto bene e venne a visitarla il suo medico, che era stato anche ufficiale medico del Battaglione comandato da mio padre in Albania, e che per il titolo di libero docente aveva bisogno di tradurre i suoi lavori di ricerca in inglese. Mi chiese un aiuto e galeotta fu la traduzione».

Coltiva ancora la passione per la lettura?

«Leggo sempre in inglese, in francese e in italiano come modo per tenere sveglio il cervello. Passare da una lingua all’altra è interessantissimo e serve moltissimo. Ho iniziato a costruire la mia biblioteca personale anche rinunciando a mangiare la pastina dolce che mi permettevo solo quando riscuotevo lo stipendio. Lo feci quando scoprii che a Venezia, nel dopoguerra, iniziavano a vendere i libri e con il risparmio dei dolcetti ogni tanto potevo comprarne uno. Oggi ho migliaia di volumi e ho anche imparato a scrivere online perché le mani non funzionano più. Mi ha insegnato mio nipote».

La mantiene giovane?

«È un modo per salvarsi e per non andare a fondo. Non posso piangermi addosso perché sono diventata vecchia».

***

Chi è

Paola Del Din, nata a Pieve di Cadore, vive a Udine. È una partigiana italiana, nota durante la Resistenza con il nome di battaglia di “Renata”, Medaglia d’oro al Valor militare.

È stata la prima donna paracadutista italiana a fare un lancio di guerra. Dopo la Liberazione si è laureata in lettere all’Università di Padova, dove ha insegnato per alcuni anni prima di vincere una borsa di studio Fulbright all’Università della Pennsylvania. Rientrata in Italia, si è dedicata all’insegnamento nella scuola pubblica.

Dal 2020, è presidente onoraria dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia.

Riproduzione riservata © il Nord Est