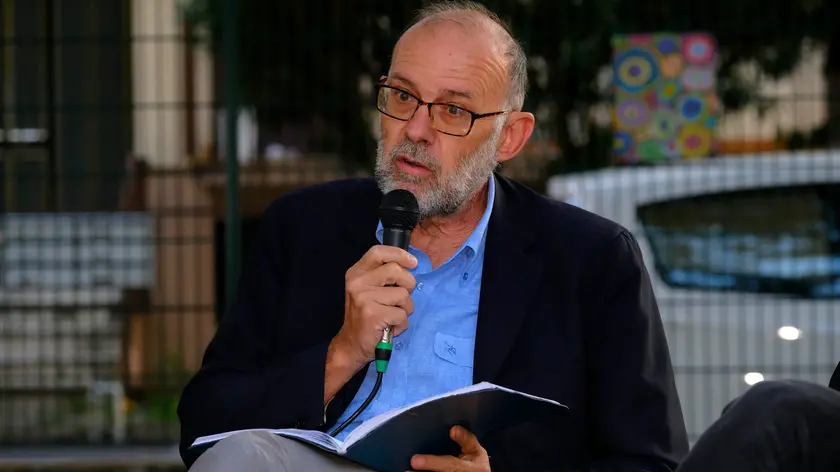

Dalla Zuanna: «La scuola ha difficoltà a diventare un ascensore sociale»

Il docente di Demografia: «La riforma 3+2 dell’università è incompiuta, dopo il triennio i ragazzi non sono pronti al lavoro»

Gianpiero Dalla Zuanna, docente di Demografia all’Università di Padova, l’Italia è in fondo alla classifica europea per numero di laureati. Perché?

«Bisogna fare una premessa: in Europa ci sono sistemi universitari molto diversi, in Germania chiamano università anche i corsi biennali che seguono le scuole tecniche, quelli che da noi sono Its».

Il dato rimane basso.

«Sì e lo sappiamo da tempo. Colpisce però che il numero degli iscritti non sia così basso: il problema è che molti abbandonano. Dobbiamo ripensare i percorsi di studio e l’orientamento».

Quali sono i problemi?

«Ci sono alcuni percorsi di laurea che hanno sbocchi lavorativi modesti dal punto di vista della retribuzione».

E poi?

«Abbiamo un sistema produttivo che è un aspirapolvere di persone non laureate. Basti pensare all’altissimo tasso di occupati nella manifattura. Un ragazzo che ha fatto una scuola tecnica, davanti alla possibilità di fare l’università o di andare a lavorare subito con un buon guadagno, spesso sceglie la seconda. Ma è un gatto che si morde la coda: il fatto che abbiamo una manifattura basata su lavori che non esigono la laurea, fa sì che si rischia di faticare a indirizzare le produzioni verso cose di più alto livello. Se ci fosse maggiore domanda, i ragazzi farebbero l’università. Prova ne è il successo dei pochi Its che sono nati. Credo quindi si debba migliorare la formazione tecnica dopo le superiori».

C’è scollamento tra la proposta formativa e le richieste del mondo del mercato?

«Nella riforma “3+2” abbiamo mancato un obiettivo, quello di avere persone pronte al mercato del lavoro dopo i primi tre anni. In alcune facoltà, come Ingegneria, non è cambiato nulla. Nelle facoltà umanistiche i ragazzi dopo il triennio non possono fare nulla di collegato direttamente con quello che hanno studiato. Negli altri Paesi non è così. Molto è legato alla riforma incompiuta, male interpretata e maldigerita da noi stessi».

Che fare quindi?

«Dobbiamo mirare di più su quello che il mercato chiede, sapendo che può chiedere diverse cose. Noi a Statistica, ad esempio, abbiamo creato percorsi diversi per chi vuole fare 3 anni e chi vuole continuare. Questo sta pagando con un altissimo tasso di impiego sia per chi esce subito che per chi esce dopo 5 anni. Gli insegniamo proprio cose diverse».

Tornando al numero di laureati, le condizioni socio-economiche di partenza pesano ancora, e molto.

«In parte sarà sempre così. È chiaro che per i miei figli, che hanno respirato libri in casa dalla nascita, l’idea dello studio fosse connaturata. Ma la grande difficoltà che ha la scuola a diventare ascensore sociale è un problema grosso. Si passa dalla retorica dell’uguaglianza a quella del merito, sbagliate entrambe».

Cosa intende?

«Abbiamo una scuola basata sui compiti a casa, in cui è penalizzato chi non ha alle spalle genitori che possono pagare le ripetizioni o che sono in grado di seguire direttamente i figli. Poi c’è il problema della lingua, che non riguarda solo gli stranieri. Senza contare le disparità di genere».

Invece, come si spiegano le differenze di laureati tra le province?

«Sono quasi fisiologiche».

Cioè?

«Conta molto la presenza dell’università, non a caso le prime in classifica ospitano tutte atenei. Ma è ovvio: il fatto che io all’università ci potessi andare a piedi mi favoriva rispetto a chi doveva prendere il treno alle sei di mattina. Poi c’è differenza anche tra città e provincia, ma la stessa possiamo vederla all’estero. Inoltre, le zone dove ci sono più laureati attraggono imprese che hanno bisogno di laureati: le differenze si alimentano così. Dipende molto da come noi organizziamo l’educazione terziaria. Se continuiamo a pensarla come cinquant’anni fa, rimane meno attrattiva per persone che vivono in aree dove c’è, a esempio, agricoltura o manifattura. Serve ripensarla».

Riproduzione riservata © il Nord Est