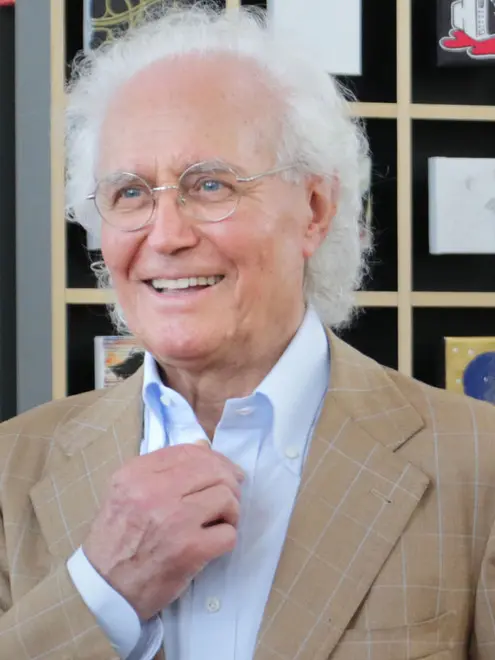

I 90 anni di Luciano Benetton: «Non ho rimpianti. La moda è finita, ma il colore resta»

Villa Minelli come la Macondo di García Márquez, la quotidianità senza cellulare e la passione per i restauri: il fondatore del gruppo Benetton racconta al nostro giornale il suo presente tra archivi, orto e memoria

Sembra la Macondo di Gabriel García Marquez la svuotata Villa Minelli, dove l’unico ufficio aperto rimasto è quello del Signor Luciano, ultimo inquilino che assomiglia al colonnello Aureliano Buendia dello scrittore colombiano di “Cent’anni di solitudine”.

Pantaloni bianchi e pullover senza maniche, camicia floreale che sembra uscita dall’armadio di un ventenne degli anni Settanta, Luciano Benetton martedì ne compie novanta: curiosità e ironia fanno il paio con il pronunciato distacco con cui osserva le cose aziendali. Quel che doveva dire l’ha detto, ora basta per davvero: si diverte a immaginare nuovi restauri e a incrementare gli archivi.

Sulla scrivania tiene un atlante, una teiera d’argento e una bottiglia di acqua minerale, la rassegna stampa e un’agenda. Incorniciate, le foto di famiglia e una lettera – scritta al contrario – dell’amico Tobia Scarpa: «Ci presentò Nico Luciani, lavoriamo insieme da più di sessant’anni: c’è un’amicizia e una stima profondi. Abbiamo fatto tantissime cose belle, l’ultima in ordine di tempo è proprio Ca’ Scarpa».

Dalle finestre si gode della vista sul brolo dove un curato vigneto di merlot fa da contraltare all’erba incolta e i ciuffi che crescono tra i masegni di questa villa recuperata all’abbandono nel 1970 e per oltre mezzo secolo quartier generale del gruppo: luogo che più di altri evoca l’avventura industriale della dinastia dei maglioncini colorati.

Luciano è il patriarca, il primogenito: la sorella Giuliana è di due anni più giovane. Gilberto e Carlo non ci sono più.

Neanche quella Benetton dei colori uniti esiste più, l’azienda che ha prodotto per mezzo secolo generosi dividendi – e che ha consentito la costruzione dell’impero industriale - è alle prese con una complicata fase di ristrutturazione. La crisi dell’azienda tessile che porta il cognome di famiglia (il ritorno in pareggio è ora annunciato per il 2026, un anno prima del previsto) e gli strascichi della tragedia del ponte Morandi sono nervi scoperti che il fondatore sceglie di non affrontare. Ne prendiamo atto.

Treviso resta il centro del mondo: dopo Villa Minelli sono arrivati il Palaverde, la Cittadella dello sport Ghirada, la fabbrica magazzino di Castrette, il centro di ricerca sulla comunicazione Fabrica e una mezza dozzina di palazzi del centro di Treviso: Palazzo Bomben e Caotorta, la chiesa di San Teonisto, l’ex Tribunale con le annesse prigioni, Ca’ Scarpa per citarne solo alcuni.

«Mi è sempre piaciuto occuparmi di restauri, restituire nuova vita a spazi vissuti. Mi sembra che, oltre che doveroso, sia anche una maniera intelligente per vivere meglio».

Qual è la scaletta della sua giornata?

«È tutto molto lineare, mi concedo il lusso della semplicità: non ho il cellulare, non mi interesso di lavoro, non ho nostalgia né rimpianti, la storia parla. Sveglia alle sette meno un quarto, un’oretta di passeggiata nel parco, una volta alla settimana massaggi per la circolazione e un’altra volta la settimana palestra. Colazione abbondante, alle nove sono in ufficio. Se pranzo fuori, non mangio la sera perché non ho fame. Ho un bellissimo orto e sono ghiotto di verdure, mi piacciono tutte. Poca carne e mi astengo dal frumento e dai suoi derivati: in compenso mangio farro, kamut, riso».

E le serate in osteria?

«Eh, nel frattempo sono diventati pranzi così non faccio tardi. Una volta al mese con il solito gruppo di amici con il quale ci conosciamo da sempre. Ma sono uscite sempre molto contenute».

Cosa la appassiona in questo periodo?

«In questo tempo preferisco dedicarmi all’archivio storico, consegnare storie e documenti alla memoria e poi frequentare le iniziative della Fondazione, di Ca’ Scarpa e delle ex Prigioni, tutte operazioni che hanno restituito spazi restaurati alla città di Treviso. Questo mi diverte molto. La Fondazione si occupa di cultura del paesaggio ed ambiente dal 1987, molto tempo prima della Convenzione europea del paesaggio: ha una biblioteca di oltre 80 mila volumi. Imago Mundi raccoglie opere di arte contemporanea, in piccolo formato, di oltre ventiseimila artisti da più di 160 paesi: un grande inventario mondiale di arte contemporanea. È un progetto affascinante, tra poco sarà a Padova in una mostra dedicata ai rifugiati. Con il progetto Landscapes, avviato a Casa Cozzi, portiamo la musica antica e incontri di altissimo livello a Treviso. A Ca’ Scarpa abbiamo raccolto l’archivio storico di Carlo, Afra e Tobia Scarpa, 14 mila volumi».

Oggi dove andrebbe per annusare l’aria del futuro, per capire da dove arriverà la nuova creatività?

«Siamo in ritardo con la domanda ma anche con la risposta. Vent’anni fa ho detto che sarei andato in Asia, oggi dico Africa: perché è un continente giovane, tumultuoso, pieno di ragazzi. E il mondo è dei giovani. I cinesi sono già là, noi stiamo arrivando dopo. L’Europa? Ho l’impressione che si stia adagiando sui privilegi, preferisce non rischiare. E questo non è bene, soprattutto per le nuove generazioni».

Dove va la moda?

«Vent’anni fa ricordo un’intervista a Yves Saint Laurent che diceva: la moda è finita. All’epoca nutrivo dei dubbi, oggi non più: sono assolutamente d’accordo. Se guardiamo alle sfilate del lusso, gli abiti che vengono presentati sono praticamente non-indossabili. Allora vuol dire che si vendono gli accessori, gli oggetti del brand e con quelli le maisons fanno i fatturati, non con gli abiti. Moda era la minigonna, perché tutte volevano portarla. Io mi vesto con le robe di quarant’anni fa: apro l’armadio e scelgo. Qualche giacca e pantaloni li ho regalati ai miei nipoti e sono perfetti. Ora c’è una tale massa di offerta che si fa fatica a distinguere il bello: abbiamo gli armadi pieni. Noi eravamo di moda quando dicevamo: ridateci i nostri vestiti».

Qual è il colore dei novant’anni?

«Lo stesso di quarant’anni fa. Il nostro primo claim era “Colore è calore”, perché facevamo maglioni in lana. A Cortina si iniziava a venderli ad agosto: chi stava meglio ne comprava tre o cinque. Chi aveva meno soldi ne comprava uno, ma poi tornava per comprarne un secondo. Recentemente mi è capitato di discutere dell’importanza dei colori nella moda, di quanto ad esempio possono incidere nell’umore delle persone».

In principio fu la maglieria colorata, a un prezzo democratico.

«Un grande exploit fu l’introduzione della tintura in capo, grazie ad Ado Montana che aveva una tintoria a Paese: trovando il modo per tingere le maglie dopo averle prodotte acquisimmo un grande vantaggio competitivo, in seguito tutti ci vennero dietro. Così non c’era neanche magazzino perché si produceva esattamente ciò che il mercato chiedeva. Tutto è partito da là, dalle prime maglie confezionate da mia sorella Giuliana, che a me piacevano e che cominciai a vendere nella mia rete di conoscenze. Col senno di poi direi che abbiamo intercettato il gusto, nel momento giusto».

Il suo rapporto con Treviso?

«La città dove ho sempre abitato e da dove non ho mai pensato di andarmene. In fondo, se hai un aeroporto vicino, Treviso o Milano sono ugualmente al centro del mondo. E poi vivere in una città più piccola ha i suoi vantaggi: meno traffico, più vivibilità, i problemi si risolvono parlando direttamente con le persone. I restauri che facciamo si notano di più in una città piccola piuttosto che a Roma. Treviso poi è bene amministrata, abbiamo buoni rapporti e si può sempre migliorare. Noi abbiamo messo del nostro. Pochi ci hanno emulato, effettivamente».

Di tutte le infrastrutture per la comunità realizzate a quale è più affezionato?

«Ponzano Children, l’asilo progettato dall’architetto Alberto Campo Baeza: lo gestiamo direttamente ed è bello vedere i bambini, le educatrici, le famiglie dentro a uno spazio di bellezza».

Da dove proviene la continua ricerca di bellezza?

«Abbiamo sempre coltivato un’idea di fare le cose bene. All’inizio avevamo capitali limitati e ci siamo sempre chiesti: si può avere un progetto migliore alle stesse condizioni? Questa Villa Minelli, ad esempio, cadeva a pezzi e l’abbiamo restaurata nel 1970: da allora non l’abbiamo più toccata perché i lavori sono stati fatti a regola d’arte. Quindi la ricerca della bellezza in realtà fa risparmiare denaro».

Un ricordo di suo padre?

«Si chiamava Leone, morì che avevo dieci anni e lui appena 34. Aveva un’attività a San Francesco, in centro a Treviso: ma ha sempre cercato di fare più cose, dal noleggio di auto alla riparazione biciclette, aveva inventato un copertone fatto con una tela e ricoperto da uno strato resistente alle forature. Credo di avere ereditato il suo Dna perché anch’io sarei così. A volte penso che sia stato il mio socio occulto in tutti questi anni. Durante la guerra eravamo sfollati a Badoere e io venivo a scuola Treviso in bicicletta: sono quindici chilometri in andata e altrettanti al ritorno. I miei nonni paterni coltivavano le campagne attorno a Ponzano: siamo risaliti ad antenati fino al 1500, sempre qui. I nonni materni invece emigrarono in Nord America, dove nacque mia madre Rosa, e tornarono nel 1919».

Per cosa vorrebbe essere ricordato?

«Per la nostra storia, tutta. So di essere stato fortunato: ho viaggiato, conosciuto e frequentato persone interessanti. Non rimpiango niente».

In una recente intervista, un famoso regista giunto a un’età avanzata spiega come stia telefonando alle persone con cui ha avuto dei contrasti per riconciliarsi. Capita anche a lei?

«No, io non litigo mai: mi sottraggo e saluto cordialmente di solito. Ma per una ragione molto semplice: perché il conflitto è una grossa perdita di tempo. E io non ho mai avuto molto tempo, che poi è la cosa più preziosa che abbiamo. Dunque sottrarsi al conflitto è un grande risparmio. Qualcuno la chiama parsimonia, qualcun altro egoismo».

Cosa pensa degli Stati Uniti di Trump?

«Ero preparato perché riducesse le guerre e invece mi pare che neanche lui abbia la ricetta giusta. Siamo in attesa che tiri fuori le carte migliori che ha».

Si aspettava tutte queste guerre?

«No, certo. Ma credo che tra le motivazioni vi siano anche quella di svuotare i magazzini di armi che rischiavano di diventare vecchie. Le armi sono come i vestiti: se non li usi non vanno più di moda e quindi credo, per quanto cinico possa sembrare, che vi siano anche ragioni di questo genere».

Cosa è la fantasia?

«Non avere pregiudizi e coltivare la curiosità. A Villa Minelli c’erano le stalle e sopra le abitazioni, di fronte i saloni delle feste. L’abbiamo immaginata diversa e adattata alle nostre esigenze. Chiaro che un centro direzionale con queste caratteristiche è meno funzionale di un open space a due piani: però l’umanità che si gode dagli affreschi e dalle finestre, lo sguardo sulla vigna, il sentirsi a casa non ha prezzo. Qui c’è molta più personalità. E poi saper rischiare, a ragion veduta. Perché l’arbitro è il consumatore e tu non puoi dire: strano che non vada il giallo, è una tua responsabilità indovinare i gusti del pubblico e offrirgli ciò che desidera».

Un viaggio che rifarebbe?

«L’anno scorso sono stato nella zona più spirituale del Giappone, a visitare il santuario shintoista di Ise, che viene ricostruito ogni vent’anni. È un paese affascinante, penso ci tornerò».

Cosa farà il giorno del suo compleanno?

«Sarò qui, come sempre quando non sono in viaggio».

Riproduzione riservata © il Nord Est