Il divario inizia in classe: gli alunni più poveri valutati meno promettenti

Studio della Bocconi e UniPd: la condizione socio-economica degli studenti e la personalità degli insegnanti incidono sull’orientamento per le superiori. Lo psicologo Albiero: «Le aspettative formano l’identità, servono formazione e psicologi esperti»

Anche a parità di capacità, motivazione e rendimento scolastico, gli studenti delle scuole medie con un background socioeconomico svantaggiato vengono spesso valutati dagli insegnanti come meno propensi a completare con successo un percorso di studi liceale. Ma c’è di più: a incidere su queste aspettative è anche la personalità degli insegnanti stessi.

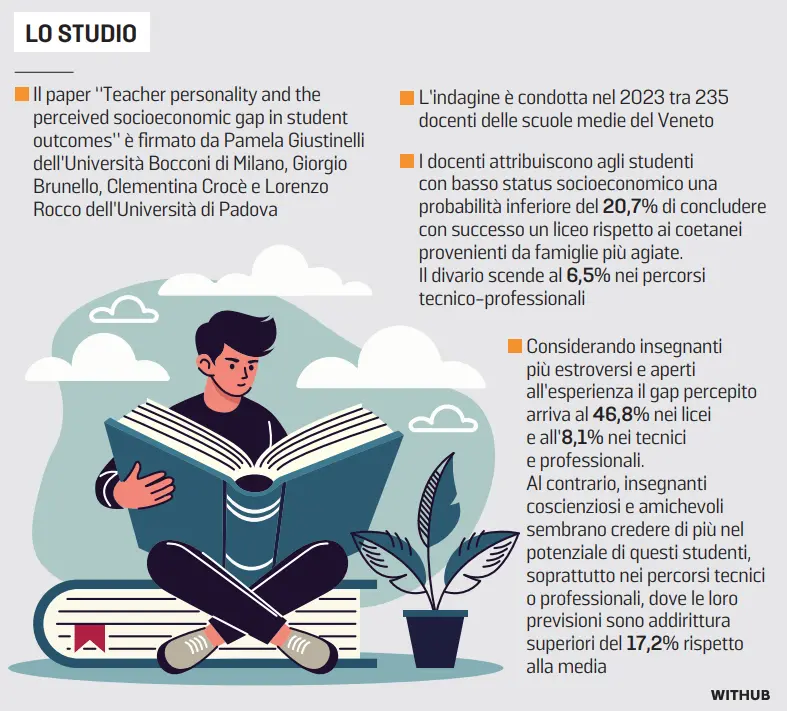

Lo rivela lo studio “Teacher personality and the perceived socioeconomic gap in student outcomes”, firmato da Pamela Giustinelli dell’università Bocconi di Milano, Giorgio Brunello, Clementina Crocè e Lorenzo Rocco dell’ateneo di Padova. La ricerca si basa su un’indagine condotta nel 2023 tra 235 docenti delle scuole medie del Veneto.

«Abbiamo iniziato a colmare un vuoto nella letteratura economica sull’istruzione» spiega Giustinelli «le opinioni degli insegnanti, cruciali nei processi di orientamento, non sono neutre: riflettono anche tratti soggettivi della loro personalità». «Ma questo è un lavoro pilota, il progetto europeo ha un tema più ampio» precisa Brunello, responsabile scientifico del progetto «stiamo cercando di capire se e quanto conta il mercato del lavoro per gli insegnanti che si occupano di orientamento».

L’analisi

Ma facciamo un passo indietro. Lo studio si è basato su un esperimento a vignette: ai docenti sono stati presentati profili realistici di studenti di terza media, con variabili come genere, rendimento, origine migratoria, personalità, preferenze e contesto familiare. Ai prof è stato chiesto di stimare la probabilità di successo nei diversi percorsi delle scuole superiori italiane (licei, tecnici e professionali).

Parallelamente, è stata valutata la personalità degli insegnanti stessi, secondo il modello dei Big five. Che prende in esame: estroversione, apertura all’esperienza, coscienziosità, amicalità e nevroticismo.

Cosa dicono i dati

Risultato? In primis, i docenti in media attribuiscono agli studenti con basso status socioeconomico una probabilità inferiore del 20,7% di concludere con successo un liceo rispetto ai coetanei provenienti da famiglie più agiate. Il divario scende al 6,5% nei percorsi tecnico-professionali, ma resta significativo.

«Questo non significa che gli insegnanti trattino gli studenti in modo ingiusto» tiene a precisare Giustinelli «ma se viene chiesta loro una predizione, tengono ragionevolmente conto di queste caratteristiche». Ma, aggiunge, «è ovvio che famiglie con maggiori risorse possono permettersi, a esempio, di avere un aiuto per lo studio».

Il dato più sorprendente, però, arriva considerando le differenze legate alla personalità dei docenti. Insegnanti più estroversi e aperti all’esperienza tendono ad avere aspettative ancora più basse nei confronti degli studenti svantaggiati: il gap percepito arriva al 46,8% nei licei e all’8,1% nei tecnici e professionali.

Al contrario, insegnanti coscienziosi e amichevoli sembrano credere di più nel potenziale di questi studenti, soprattutto nei percorsi tecnici o professionali, dove le loro previsioni sono addirittura superiori del 17,2% rispetto alla media.

«Un risultato che non ci aspettavamo» ammette la docente della Bocconi «ora dovremo verificare se il dato veneto verrà confermato anche da un campione più ampio, che stiamo ora analizzando».

Le spiegazioni

Secondo gli autori, i docenti più aperti all’esperienza, spesso attratti da stimoli culturali e astratti, potrebbero percepire gli studenti svantaggiati come meno preparati per affrontare l’impegno teorico dei licei. Gli insegnanti estroversi, invece, sensibili alla dimensione sociale, potrebbero temere che studenti privi di una rete familiare solida fatichino a integrarsi in ambienti scolastici più elitari.

«Ricerche future dovranno testare queste ipotesi su più larga scala» evidenzia Giustinelli «in ogni caso, i risultati di questa prima indagine sollevano la possibilità di un rischio concreto: che studenti con caratteristiche simili finiscano in percorsi diversi solo perché assegnati a insegnanti con personalità differenti». Una dinamica che, ammoniscono gli autori, potrebbe compromettere l’equità del sistema educativo e le opportunità di mobilità sociale.

Lo studio non stabilisce se le aspettative degli insegnanti siano corrette, né se contribuiscano a creare una sorta di profezia che si autoavvera.

Tuttavia, il fatto che varino sistematicamente in base alla personalità, a parità di ogni altro fattore, solleva interrogativi importanti sull’oggettività delle scelte di orientamento.

«Che la personalità del docente abbia un peso è naturale, ma problematico» ragiona Brunello «perché il momento della scelta del percorso di scuola superiore, che in Italia forse si fa troppo presto, è molto importante e ha conseguenze di lungo periodo. Orientare bene diventa quindi fondamentale».

Le soluzioni

Per questo motivo, i ricercatori ragionano sulle possibili soluzioni per ridurre l’impatto delle valutazioni soggettive nel processo di orientamento scolastico.

Tra le contromisure ipotizzate: introdurre strumenti standardizzati o tecnologie come l’intelligenza artificiale per affiancare il giudizio dei docenti, oppure comporre i consigli di classe in modo da bilanciare i diversi profili di personalità.

Un’altra proposta è quella di valutare i tratti di personalità degli aspiranti insegnanti già durante il percorso universitario o all’ingresso nella professione, così da renderli più consapevoli dell’influenza che possono esercitare sulle scelte e sul futuro degli studenti.

«Ovviamente questo richiederebbe da una parte la volontà politica e dall’altra la disponibilità degli insegnanti a essere misurati non solo su aspetti cognitivi ma anche sulla personalità» riflette la docente di Economia. In ogni caso, conclude, «serve parecchia evidenza empirica per arrivare a conclusioni su questo punto».

«Le aspettative formano l’identità, servono formazione e psicologi esperti»

Paolo Albiero, professore associato di Psicologia dello sviluppo e di Psicologia dell’adolescenza all’Università di Padova, quanto possono influenzare le aspettative degli insegnanti lo sviluppo scolastico e personale di uno studente in età evolutiva?

«Questi sono fenomeni ben noti alla psicologia sociale, in particolare parliamo del famoso “effetto Pigmalione”. I ragazzi in età evolutiva tendono a introiettare i giudizi e le aspettative che ricevono dagli adulti di riferimento, a farli propri. Durante l’adolescenza, un periodo cruciale per la costruzione dell’identità, il ruolo dei modelli adulti - genitori, insegnanti - è fondamentale. Le aspettative che trasmettono contribuiscono in modo diretto a plasmare l’immagine che i ragazzi hanno di sé e delle loro possibilità».

Quindi non è solo questione di rendimento scolastico?

«I successi scolastici e personali degli adolescenti dipendono anche da una rete sociale di sostegno. Non si tratta solo di competenze disciplinari, ma anche di life skills - capacità trasversali, relazionali ed emotive - che spesso si sviluppano al di fuori della scuola, attraverso attività extra-curriculari».

Tipo?

«Attività culturali, sportive, artistiche, di volontariato. Tutte queste esperienze si sono rivelate fondamentali nello sviluppo di competenze personali che incidono sulla riuscita scolastica. E sono ancora più importanti per i ragazzi in condizioni di svantaggio socioeconomico. Paradossalmente, però, proprio questi ragazzi sono spesso esclusi da tali opportunità, per questioni economiche o logistiche. È una forma indiretta di disuguaglianza che andrebbe affrontata a livello sistemico».

Come?

«Occorre costruire reti sociali di supporto. È importante chiedersi cosa si può fare per creare contesti che favoriscano lo sviluppo di capacità, talenti e conoscenze. E questo vale anche per i processi di orientamento scolastico, che sono estremamente complessi».

E su cui pesa - evidenzia lo studio “Teacher personality and the perceived socioeconomic gap in student outcomes” - anche la personalità dei docenti. Quali possibili contromisure?

«Sarebbe opportuno coinvolgere degli esperti, in grado di portare un expertise considerevole. Molto spesso in questo tipo di giudizi un esterno ha la mente più sgombra».

Secondo lei, introdurre strumenti standardizzati o tecnologie come l’intelligenza artificiale può aiutare?

«Quello dell’IA è un campo in espansione, con enormi potenzialità. Ma ritengo sia sempre da ponderare con attenzione, valutandone gli aspetti positivi e quelli negativi. E, da laureato, credo molto nelle competenze e nella professionalità dello psicologo specializzato».

E valutare la personalità degli insegnanti potrebbe essere un buon modo per migliorare l’orientamento?

«Qui entriamo in un campo molto delicato. Valutare i tratti di personalità degli insegnanti, o usarli come criteri di selezione, può avere implicazioni etiche rilevanti. Rischia di diventare uno strumento discriminatorio. La vera chiave è un’altra: la formazione continua degli insegnanti. Molti non hanno alcuna preparazione sulla psicologia dell’età evolutiva. In questo senso, serve un reale cambio di passo. La consapevolezza del proprio ruolo e dell’impatto che si può avere sulla vita di uno studente è fondamentale».

Riproduzione riservata © il Nord Est