Mario Cannella, a 84 anni lavora 18 ore al giorno per la lingua degli italiani

Il lessicografo di Trieste: «Ma noi del dizionario Zingarelli siamo notai, non giudici». Fu lui a tradurre il primo dizionario per i cinesi: «A 20 gradi sottozero»

Chi lo avrebbe mai detto: il vocabolario degli italiani, lo Zingarelli, parla in veneto. Ogni anno Mario Cannella, il curatore di origini triestine, manda ad Andrea Zaninello, il coordinatore redazionale di origini rodigine, le integrazioni da inserire in alcune voci nella nuova edizione, mettendole in un file Word con un nome – «Zonta», cioè aggiunta – che nella casa editrice Zanichelli capiscono soltanto loro due.

Niccolò Tommaseo, originario di Sebenico, oggi Croazia, un tempo Serenissima, firmò il contratto per il suo primo dizionario a 54 anni, Cannella alla stessa età. Quindi Cormac McCarthy aveva torto: il vocabolario è un mestiere per vecchi. «Io direi per diversamente giovani», corregge l’uomo che da 30 anni sovrintende alla fabbrica delle parole.

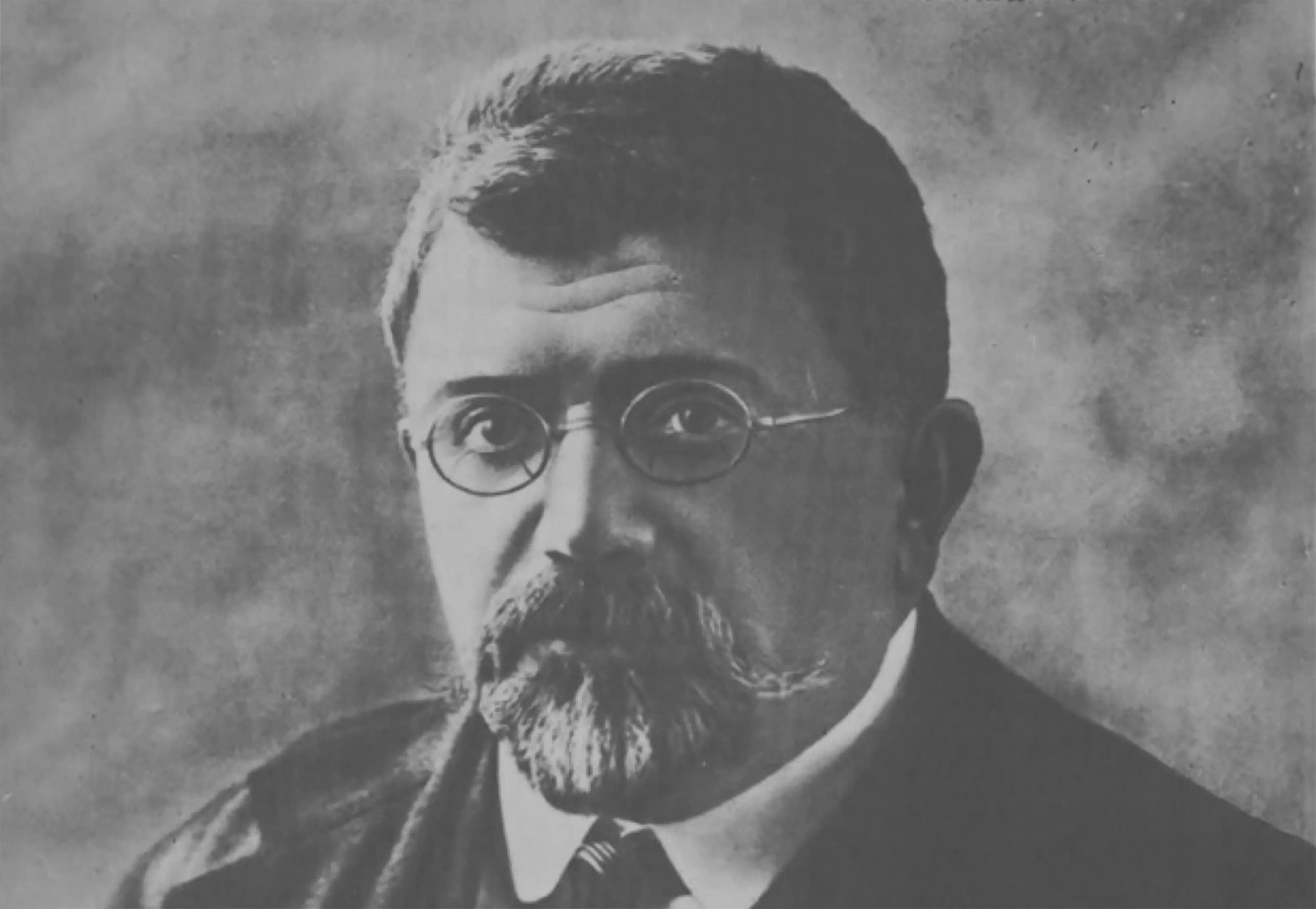

Oggi il professor Cannella di anni ne ha 84. Benché pensionato, nella sua casa-bottega di Vimercate, in Brianza, fa a tempo pieno il mestiere del lessicografo, per cui può entrare subito in argomento: «Mestiere rimanda al latino ministerium, servizio, e quindi a minister, servitore, la stessa origine di ministro». Il suo servizio all’Italia, che in certi periodi comporta fino a 18 ore di lavoro al giorno, è appunto questo: rivedere ogni anno circa 15.000 delle oltre 145.000 voci e degli oltre 380.000 significati che riempiono le pagine (2.688 nell’edizione cartacea) del dizionario più vecchio fra quelli che vengono aggiornati ogni 365 giorni, essendo stato pubblicato per la prima volta a dispense da Nicola Zingarelli nel 1917. E, soprattutto, aggiungervi dalle 1.200 alle 1.500 nuove parole entrate nell’uso comune. Insomma, è lui la Cassazione del neologismo.

Cannella è nato nell’ospedale triestino di via Rossetti. Ha frequentato il liceo classico Dante Alighieri, «stessa sezione, la B, di Claudio Magris, che era un anno più avanti di me». Poi s’iscrisse all’Università di Trieste, «facoltà di giurisprudenza, perché in famiglia dicevano che apriva tutte le porte», ma dopo due anni e mezzo passò a lettere e filosofia: «Volevo indagare ciò che sta a monte del diritto, la parola». Sconcerto dei genitori. Tentativi, vani, di dissuaderlo. «Forse c’entrava l’inquietudine tipica di noi triestini, richiamata da Giorgio Strehler in una commemorazione del poeta Umberto Saba, quella che li spinge a cambiare, a non accontentarsi mai, ad andarsene dalla loro città, quasi che la bora, oltre che i capelli, scompigliasse anche l’animo».

Dopo la laurea in letteratura italiana, il professor Cannella raggiunse a Milano quella che sarebbe diventata sua moglie, Donatella Cappellari. Pochi anni d’insegnamento nella scuola media e nei corsi delle 150 ore, lezioni serali ad adulti dai 18 ai 60 anni, «utenti medio bassi del vocabolario che per primi mi hanno obbligato a essere chiaro, a non dare mai per scontati i significati delle parole». Nel 1978, il grande salto: docente all’Università di lingue estere Numero 1 di Pechino, dove cercavano un temerario che redigesse il dizionario italiano-cinese, il primo, e per molti anni l’unico, al mondo. Quel testo è ancora in circolazione: fra milioni di ideogrammi, riporta unicamente 13 lettere dell’alfabeto latino: «Mario Cannella».

Andò in Cina da solo?

«Con mia moglie e mia figlia Francesca. La bambina, 5 anni, si ritrovò in un asilo con il pavimento di terra battuta. In 6 mesi aveva già imparato il cinese. Lo rimosse al rientro in Europa, dopo un viaggio di 12 giorni sulla Transiberiana, quando, arrivata a Vienna, vide le vetrine dei negozi addobbate per il Natale».

Più ritornato a Pechino?

«No, un po’ perché la vita ti prende e un po’ per pudore. Avevo paura di trovarci un’altra realtà. La Cina in cui vissi usciva dal maoismo ed era antisovietica. Pensi che non riconobbe il nuovo Iran che aveva rovesciato lo Scià. Oggi va d’accordo con gli eredi dell’ayatollah Khomeini e con Vladimir Putin».

Che cosa ricorda di quel periodo?

«Il freddo, fino a 20 gradi sottozero, mitigati dall’unica stufa di ghisa dell’alloggio che ci avevano assegnato. Due inverni trascorsi sempre indossando i guanti, me li toglievo solo per scrivere. Niente vita di società, se si eccettua qualche cena con Piero Ostellino, corrispondente del Corriere della Sera: noi gli preparavamo la pasta e fagioli e lui ci raccontava quello che non potevamo sapere. Mao Tse-tung era morto da tre anni. Alcuni professori con cui lavoravo al dizionario erano reduci dai lavori forzati nelle campagne, dov’erano stati mandati “a rieducarsi fra le masse” durante la Rivoluzione culturale. Come base di riferimento usai lo Zingarelli del 1970. Lo leggevo a tappe forzate, 100 pagine al mese, e traducevo. Alla fine, guardando la copertina, mi dissi: io qui ci voglio entrare».

Mi parli della sua famiglia.

«Mio padre Vittorio, commercialista fra Trieste e Gorizia, era nato a Trapani e arrivò nella Venezia Giulia al seguito di mio nonno, funzionario della prefettura. Avevo 6 anni quando lo vidi per la prima volta. Tornava dalla prigionia in Germania. Con la mamma eravamo sfollati a Quero Vas, nel Bellunese. Mi dissero: “Quello è il tuo papà”».

Sua madre di dov’era?

«Istriana di San Lorenzo del Pasenatico, oggi Croazia. La famiglia era giunta a Tarvisio da Klagenfurt. Si chiamava Olga Martinz. Sotto il fascismo, il cognome del fratello diventò Martinuzzi».

Prime sensazioni nella Trieste della sua infanzia?

«La bora e lo sferragliare del tram in via Giulia, dove abitavamo. Sono cresciuto in una famiglia allargata, con 4-5 zii. Passavo molto tempo in via Santa Caterina, nella casa della zia Clara, sposata con Alessandro Bolis, titolare di uno studio d’ingegneria. Mi portava alla Società dei concerti. Avevano una poltrona in platea al teatro Verdi. Ricordo ancora la prima Turandot, vista da solo a 12 anni».

Tornerebbe a viverci il suo ultimo tratto di vita?

«Ci ho pensato mille volte. Ma ciò che di più caro ho al mondo, la figlia e due nipoti, sono a Milano».

A che età lasciò Trieste?

«A 24 anni. Mi trasferii nel capoluogo lombardo per insegnare e per sposare mia moglie. La conobbi a Vigo di Fassa e la portai a ballare all’hotel Rosa. Due giorni dopo eravamo fra le nevi sulla ferrata della Marmolada. Dormimmo nel rifugio Contrin».

Uso un neologismo: nordestinità. In che consiste?

«In un po’ di follia. Condita dall’ironia».

Avvolta in velluti veneti, come mi disse Enzo Biagi.

Sull’ironia veneta ho costruito il rapporto con mia moglie, che, essendo milanese, ne era un po’ sprovvista. È quella del canto popolare della mia città: «“E viva là e po’ bon / xe el vecio moto triestin / che la vadi ben, che la vadi mal, / sempre alegri, mai pasion / viva là e po’ bon».

So che per lo Zingarelli ha avocato a sé le voci sui vini.

Qualcosa vorrà pur dire.

«Una scelta legata all’allegria. Ho sempre bevuto, fin da piccolo. Da universitario passavo le ore buche nell’osteria Da Marino, vicino a piazza della Borsa, giocando a tressette e cotécio, mangiando formaggio greco e bevendo vini del Collio e Barbaresco».

Credevo Valpolicella.

«Anche, ci mancherebbe. E Prosecco. Mi ha molto onorato, nel 2023, vedermi attribuire il premio Masi Civiltà veneta, patrocinato dall’omonima cantina veronese: 120 bottiglie di Amarone che sto centellinando».

Perché noi veneti passiamo per ubriaconi, come sostiene Oliviero Toscani?

«Perché l’abitudine contadina era quella. Ci si nutriva con il vino».

Che cosa le piace di più delle Tre Venezie?

«Prima di sposarmi, le putéle, le mule triestine. Ora qualcosa di più rarefatto, la storia, la cultura, un po’ l’Impero austroungarico e la sua letteratura. E il Geist, lo spirito della mia città natale».

Quanti siete allo Zingarelli?

«Tre: io, Beata Lazzarini e Andrea Zaninello, con la supervisione di Lorenzo Enriques, editore laureato in fisica con una passione speciale per le parole. E 300 collaboratori».

Che doti sono richieste a un lessicografo?

«Se dovessi rispondere alla maniera dell’allenatore Nereo Rocco, mio concittadino, direi ocio, gambe e cul. Poiché sono un lessicografo, dirò occhio, orecchio, cervello ed estro. L’occhio serve a cogliere la novità nella lettura di qualunque testo, dall’articolo di giornale al cartellone pubblicitario. L’orecchio deve essere sempre teso quando si ascolta la radio, la televisione o una conversazione. Il cervello significa capacità logica, di analisi e soprattutto di sintesi nel costruire le voci del dizionario. L’estro soccorre nella creazione di esempi adeguati che le spieghino».

Perché nel dizionario di Niccolò Tommaseo la parola casa constava di 29.381 caratteri, due volte la lunghezza di questa intervista, mentre nello Zingarelli curato da lei si ferma a 5.961?

«Quella del Tommaseo era la lingua letteraria, scritta. Nessuno la parlava. Lui la infarciva di citazioni. E si allargava parecchio nelle definizioni: a proposito del mestiere di lessicografo, per esempio, scrisse che era poco pagato».

Giulio Nascimbeni, il veronese che fu a lungo capo della terza pagina al Corriere della Sera, mi ripeteva: «L’unico libro in cui troverai sempre qualcosa di nuovo, e di cui non ti stancherai mai, è il dizionario».

«Aveva ragione. Non è una raccolta di domande e risposte, bensì un viaggio nello spazio e nel tempo».

A lei capita di consultarlo tutti i giorni, spesso o mai?

«Tutti i giorni».

Pensavo che lo conoscesse a memoria.

«Neppure Pico della Mirandola ci sarebbe riuscito».

Quindi se io le dico mirònico, lei che mi risponde?

«Non lo so. Dev’essere un lemma specialistico».

«Detto di acido organico complesso contenuto sotto forma di sale potassico nei semi della senape nera».

«Ecco. Più vado avanti e più so di non sapere, come diceva Socrate».

Prende in esame tutte le nuove parole che le capitano sott’occhio?

«Certamente. A volte mi capita di sentirle alla radio, mentre sono in auto, per cui raccomando a mia moglie di ricordarmele appena arriviamo a casa. I neologismi sono di due tipi: quelli lessicali, cioè vocaboli che prima non esistevano, e quelli semantici, che acquistano nuovi significati con il mutare dei tempi. Prenda navigare: oggi si naviga anche in montagna, basta avere con sé uno smartphone e collegarsi a Internet».

A proposito: è vero che le idee migliori le vengono mentre scarpina sulle cime dolomitiche?

«Sì, in Val Badia. Siccome sono ipoteso, con il movimento il sangue irrora meglio il cervello. Appena un concetto si chiarisce in testa, mi fermo e lo registro nel telefonino».

Quante volte ha dovuto sentir ripetere kebabbaro o sclerare prima di inserirli nello Zingarelli?

«Si seguono precisi criteri. Il primo filtro è rappresentato dalla frequenza con cui una nuova parola è citata su sei testate nazionali, Corriere della Sera, Repubblica, Stampa, Giornale, Sole 24 Ore e Gazzetta dello Sport, e su alcune testate di nicchia, come Foglio, Manifesto e Avvenire. Se una parola è significativa, ci mette pochissimo ad affiorare. Ricorda inciucio? Viene da ’nciucio, che nel dialetto napoletano significa pettegolezzo maligno. Massimo D’Alema lo usò per designare un accordo sottobanco, un pateracchio, in un’intervista rilasciata alla Repubblica nel 1995. Da allora è rimasto nel linguaggio della politica e ha subito prodotto dei figli, da inciucista a inciucione».

Attinge solo dai giornali?

«Certo che no. Oltre a Google Libri, una delle fonti primarie è il Ciz, ovvero il Corpus italiano Zanichelli, un database che contiene 5 miliardi di caratteri, 1.120 volte la lunghezza della Bibbia, e racchiude otto secoli di opere, da Jacopone da Todi a Mario Luzi. Questo consente una selezione assai rigorosa. Esemplifico: celodurismo, nato da una locuzione volgare, si usa dal 1993 ma è entrato nello Zingarelli soltanto dall’edizione 2012, dopo che era stato attribuito a un politico statunitense e quindi aveva smarrito la sua originaria connessione con il gergo leghista».

Ci sono lemmi che non le sono mai piaciuti e che ciononostante è stato costretto a inserire nel dizionario?

«C’erano. Uno è attenzionare. Anche vigilessa m’infastidiva parecchio. Ora è nell’orecchio di tutti».

Perché sfiga, che nel 1994 era «volgare», ora è classificato «colloquiale»? Chi l’ha deciso?

«La società italiana, il cambiamento dei costumi. Se io da giovane avessi detto “casino”, mio padre m’avrebbe buttato giù dalla sedia con un’occhiata. Oggi se un insegnante invita gli alunni a non fare casino in classe, non si scandalizza nessuno».

Seneca: «La moltitudine dei peccatori toglie la vergogna del peccato». È questa la morale?

«No, è questione di registro. Lo spiego in continuazione ai miei nipoti. Se vi scappa una parolaccia in casa perché siete arrabbiati, è un conto. Ma fuori casa è un altro conto: non dovete dirla».

Ho letto che 4.000 referenze su Google costituiscono motivo per registrare un neologismo nel vocabolario. Prima che arrivasse Internet come facevate?

«Un momento: stiamo parlando di una doppia verifica. E poi teniamo in gran conto il valore dei siti. Un tempo potevamo basarci solo sulla stampa. Il compianto Miro Dogliotti, che mi precedette in questo lavoro, per anni mi ha portato in redazione schede di segnalazione alle quali pinzava le pezze d’appoggio, cioè articoli di giornale».

Qual è, a suo giudizio, lo stato di salute dell’italiano parlato e scritto?

«Ci vediamo domani alle 7. Comunque aveva ragione il grande linguista Graziadio Isaia Ascoli, quando, in polemica con Alessandro Manzoni, pronosticò che solo la crescita della cultura e lo sviluppo della popolazione avrebbero unificato il linguaggio della nazione. L’italiano è nato attraverso la comunanza dei soldati nelle trincee durante due guerre mondiali, la diffusione dei giornali, le canzoni, lo sport, le radiocronache di Nicolò Carosio, l’avvento della tv. E ora, nel bene e nel male, i social».

Ha notato che nei giornali, da quando per ragioni economiche sono stati eliminati i correttori di bozze, si assiste a una profusione di «pò», con l’accento al posto dell’apostrofo?

«E anche di “qual’è”, purtroppo. Provi a dettare nei licei questa frase: “Di mele non ce n’è più”. Poi ci sentiamo».

Dalla sua cattedra può avvisare i miei colleghi che i sostantivi stranieri entrati nell’uso comune al plurale restano invariati? Quindi le royalty e non le royalties.

«Volentieri. Anche perché vorrei vederli a scrivere i boxes, al posto di box. Ma, che vuole mai, è come per il latino: ci sarà sempre chi dice i curricula, anziché i curriculum, per far vedere che ha frequentato il liceo classico».

Lo stereotipo più abusato di questi tempi è «come dire». Sarà un caso?

«Ogni stagione ha il suo nella misura in cui. Non è, come dire?, scorretto. Mi preoccupano di più gli stereotipi scorretti – uno per tutti: l’uso di piuttosto che al posto di oppure – dilaganti persino, ahimè, fra ministri e professori».

La esalta decidere che cosa sia giusto o non sia giusto dire? È una potestà che ormai non ha più manco il Papa, o quasi.

«Non sindachiamo che cosa sia giusto e che cosa sia sbagliato. Lo Zingarelli è solo un’agenzia autorevole che fissa lo stato della lingua in un dato momento storico. Siamo notai, non giudici».

Fino a quando pensa di continuare a occuparsene?

«Non mi sono dato un limite. È come camminare. In questo autunno ho superato i 450 metri di dislivello. Punto ai 700 entro l’estate, perché da Selva Val Gardena voglio arrivare al Rifugio Firenze per festeggiare l’uscita dello Zingarelli 2026».

© MARSILIO EDITORI

Riproduzione riservata © il Nord Est