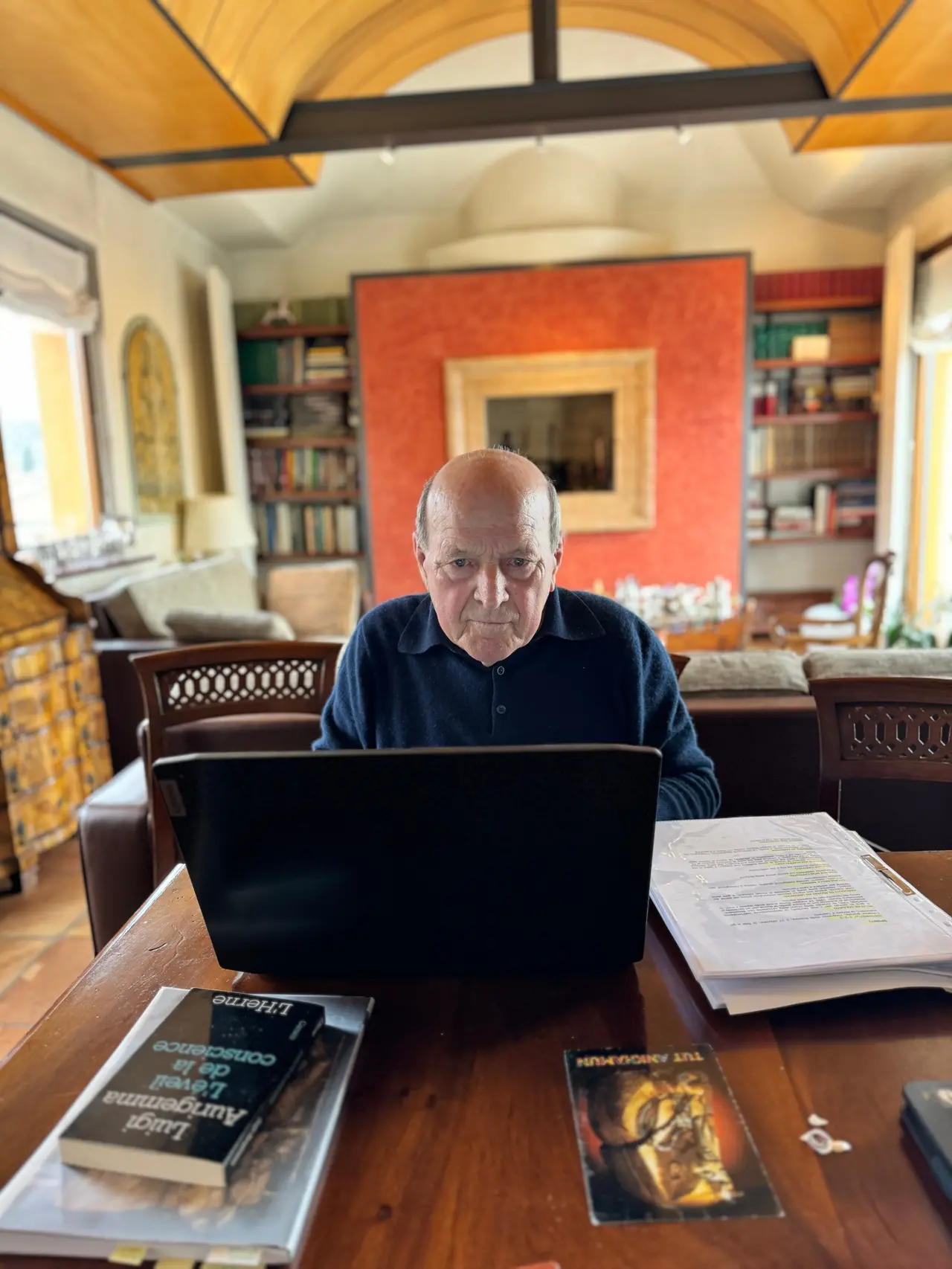

Luigi Lanza, l’ex giudice di Cassazione si racconta: «Scrivevo una sentenza al giorno»

In silenzio per 43 lunghissimi anni, il magistrato veronese parlava solo con i verdetti: nella Suprema Corte ben 2.107. Tutti i casi, da Ludwig a Pietro Maso, dalle Brigate Rosse ai depistaggi sulla strage di Peteano

Il giudice che parlava soltanto per iscritto ha onorato la sua missione come meglio non avrebbe potuto: nei 43 anni trascorsi in magistratura, dal 1972 al 2015, mai una parola. Sentenze e basta: ben 2.107 solo nell’ultimo periodo in Corte di Cassazione, prima di essere collocato a riposo. Tolte domeniche, ferie e festivi, quasi una al giorno. Si è deciso a rilasciare questa intervista al termine di una riflessione che, a partire dalla prima mail con cui gliela chiesi, è durata 1.397 giorni.

Tutti i casi più celebri

Eppure fin da subito ne avrebbe avute di cose da dire, Luigi Lanza, 83 anni, veronese di Palesella, frazione di Cerea, estensore nella Corte di assise d’appello veneta, dal 1987 al 2007, di 209 sentenze per delitti di sangue. È toccato a lui occuparsi dei casi più efferati: le stragi di Wolfgang Abel e Marco Furlan, il duo Ludwig; l’uccisione dei coniugi Maso a opera del figlio Pietro aiutato da tre complici; gli omicidi dei serial killer Gianfranco Stevanin, Michele Profeta e Maurizio Giugliano, «il lupo dell’Agro romano», per l’omicidio di una casalinga nel Veneziano; le sanguinose rapine delle bande di extracomunitari nelle ville del Veneto; il sequestro del conte Marco Aurelio Pasti, possidente terriero di San Giovanni Lupatoto rapito a 78 anni nella sua tenuta di Eraclea, dove aveva messo a dimora la pineta marittima su 100 ettari di dune.

Ma anche alcuni delitti delle Brigate rosse; il rinvio a giudizio di Renato Curcio, Mario Moretti e Alberto Franceschini per l’assassinio, il 17 giugno 1974, dei padovani Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, ammazzati da un commando nella sede del Msi, in via Zabarella; i depistaggi nell’attentato di Peteano; i complotti degli ordinovisti veneziani Carlo Maria Maggi e Carlo Digilio, che portarono alla condanna per l’eccidio di piazza Fontana; la triangolazione delle armi fra agenti segreti del Sismi, Bnl, Iran e Iraq; i favoreggiamenti nella latitanza del boss mafioso Bernardo Provenzano e nella faida di San Luca tra cosche della ’ndrangheta, sfociata nella strage di Duisburg; le efferate imprese del clan dei casalesi; l’assalto dei serenissimi in piazza San Marco; l’Autonomia padovana; la sentenza di proscioglimento, per intervenuta amnistia, a carico di Silvio Berlusconi, accusato di falsa testimonianza per la Loggia P2.

Tre lauree, la famiglia, i funghi

Mentre rivestiva la toga, non solo quella vermiglia della Suprema Corte ma anche quella nera al tribunale per i minorenni di Brescia e alla Corte d’appello di Venezia, Luigi Lanza, cultore del diritto non meno che delle lettere classiche («devo tutto al filosofo e umanista Domenico Stella, mio professore, padre di Gian Antonio, firma del Corriere della Sera»), tre lauree (giurisprudenza, psicologia e sociologia), ha sempre evitato la mondanità. «Frequentavo solo, correndo, i compianti Dario Donella, avvocato, e Tito Garribba, collega, con Paolo Ruggero Jenna, l’unico runner rimasto. Scarpinate in collina a Montecchio di Negrar, dov’era parroco don Marino Pigozzi, altro caro amico».

Da pensionato continua a perlustrare il crinale che nel Veronese separa la Valpolicella dalla Valpantena. Lo fa con la moglie Serenella Formenti, ex docente di lettere, che gli ha dato due figli, Andrea e Filippo: il primo, sposato con Rossella, vive a Verona; il secondo a Londra con la moglie Paola. Nonni di Alice, Alessandro, Matteo ed Emma, i coniugi Lanza hanno scoperto sulle alture di Montecchio un esemplare di reishi, fungo prodigioso utilizzato dalla medicina tradizionale cinese. «Ne fotografo l’evoluzione da un anno, sembra eterno, ormai s’è quasi marmorizzato», spiega l’ex giudice.

È nato a Cerea?

«No, all’ospedale di Legnago. A Cerea ho solo frequentato le elementari, finite le quali dovevo andare alle medie a Legnago, ma fra andata e ritorno sarebbero stati 16 chilometri in bici nella nebbia, su strade sterrate. I miei preferirono mandarmi al Collegio Filippin di Paderno del Grappa. Lì il mio più caro amico fu Achille Mauri, il futuro editore, presidente delle Messaggerie italiane che distribuiscono libri. Purtroppo nel 2023 è morto in Argentina. Con lui non ci si annoiava mai, come ha scritto Michele Serra. Aveva 83 anni».

Quasi suo coetaneo.

«Sono preparato. Ho fatto mia da tempo la preghiera rivolta all’Altissimo dal cardinale Carlo Maria Martini: “Dammi un po’ di salute perché possa essere ancora utile; ma dammi anche la tolleranza e la pazienza, se la salute viene meno”».

Come conobbe don Pigozzi?

«Era cappellano nel carcere veronese del Campone. Mi conquistò per la semplicità, la frugalità, la fede. Un giorno capitai con Donella nella sua canonica di Montecchio, priva di riscaldamento. Era ritto in piedi su una sedia, mentre un sarto gli volteggiava intorno con il metro. “Ma come, ti fai la talare su misura?”, finse di scandalizzarsi l’avvocato. E l’artigiano: “Eh, no, dotór! L’è sta el so colega Renato Gozzi ch’el m’à mandà qua”. Il sindaco di Verona aveva ordinato al sarto di cucirgli una tonaca in sostituzione dell’unica che don Marino possedeva, lisa e impataccata».

Perché scelse i codici?

«Sigmund Freud dice che scegliamo sulla base delle paure. Io ne avevo due: il manicomio e il carcere. A Verona avevo visitato l’ospedale psichiatrico diretto dal professor Cherubino Trabucchi, per una ricerca sull’etilismo nella Bassa. Pensai: meglio in galera che qui. Scelsi giurisprudenza. Dal 1965 al 1972 feci l’avvocato. Mi accorsi che il diritto è arido, se non lo condisci di umanità. Da magistrato, al tribunale per i minorenni, percepii la limitatezza del voler gestire la verità prescindendo dalle persone. Così aggiunsi le lauree in psicologia e sociologia».

Infine la magistratura.

«Prima di decidermi al grande passo, mi ritirai per cinque giorni nel silenzio della Certosa di Vedana, sulle Dolomiti bellunesi».

Come debbo definirla?

«Curioso. Amo la natura. Mi piace aprire le noci per le cinciallegre e i codirossi che vengono sul mio terrazzino».

Quanti giudici veronesi ha avuto la Suprema Corte?

«Dal 1948 a oggi non più di una decina. Ora al più alto livello c’è il collega Pasquale D’Ascola. Fra tutti quelli con cui ho lavorato in Cassazione, ricordo Tito Garribba, colto e preparatissimo, morto nel 2018 in un incidente di bici. Aveva ereditato la passione dal padre Giuseppe, pretore a Soave e Cologna Veneta prima di venire deportato nel lager di Dachau, dal quale non fece più ritorno».

Ha avuto un modello?

«Tanti, a cominciare da Giuseppe De Leo, già mio presidente in Corte di appello a Venezia, uno stakanovista di eccezionale professionalità, e Francesco Carboni, mio consulente storico-filosofico».

Le manca la toga?

«No. È stato un pezzo bellissimo della vita, come l’adolescenza. Un passaggio darwiniano della mia evoluzione».

La sentenza più sofferta?

«Non posso dirlo: quella fu l’unica volta in cui entrai in sintonia con l’imputato».

L’avrà assolto, dunque.

«No, condannato. Ma compresi perché aveva commesso il crimine. E questo aumentò la mia sofferenza».

Anche irrogare una condanna a molti anni di carcere le procurava sofferenza?

«Diventi un chirurgo. Fai l’intervento, che deve essere tecnicamente perfetto. Ma infliggere un ergastolo è tremendo. Appena entrato in Corte d’assise, mi toccò applicare una pena detentiva a vita. Il vecchio cancelliere mi chiese a bruciapelo: “Ma lei ha idea di quanto pesa la sua firma in calce a questi fogli?”. All’improvviso mi fu chiara l’enormità del potere di decidere sulla libertà altrui».

È mai stato colto dal dubbio di essersi sbagliato?

«No, per la semplicissima ragione che, avendo sempre deciso in organi giudiziari a composizione collegiale, il rischio era limitato e l’eventuale errore, proprio per la sua genesi di gruppo, veniva stemperato nella coscienza individuale. Nell’ipotesi di insufficienza o contraddittorietà della prova, e a parità di voti, soccorreva la regola di Minerva, prevista dalla legge».

In che consiste?

«La locuzione viene dall’antica Grecia e si riferisce al voto di Atena, dai Romani chiamata contro Oreste, reo di matricidio, che era stato giudicato con parità di voti dal tribunale supremo dell’Areopago».

Ne so quanto prima.

«Esemplifico. In Assise ci sono 2 giudici togati e 6 popolari. Bastano 4 voti, la metà di 8, per assolvere. Non è vero che il voto del presidente vale il doppio, come ho sentito dire in tv da un suo collega. La parità di giudizio comporta l’applicazione dell’antica formula giuridica “In dubio pro reo”, in un caso dubbio si decida a favore dell’imputato».

Le pesò trovarsi a giudicare due ragazzi della sua città accusati di 28 orrendi omicidi, 10 dei quali accertati?

«Quello dell’appello è un giudice di carte: esamina le prove raccolte dagli inquirenti e valuta le sole risultanze della sentenza di primo grado, salvo il caso previsto dall’articolo 603 del codice di procedura penale. Ai due di Ludwig, dopo una laboriosa istruzione, riconoscemmo la seminfermità mentale. Abel e Furlan sono stati in assoluto gli imputati più intelligenti con cui io abbia avuto a che fare, al pari di Michele Profeta».

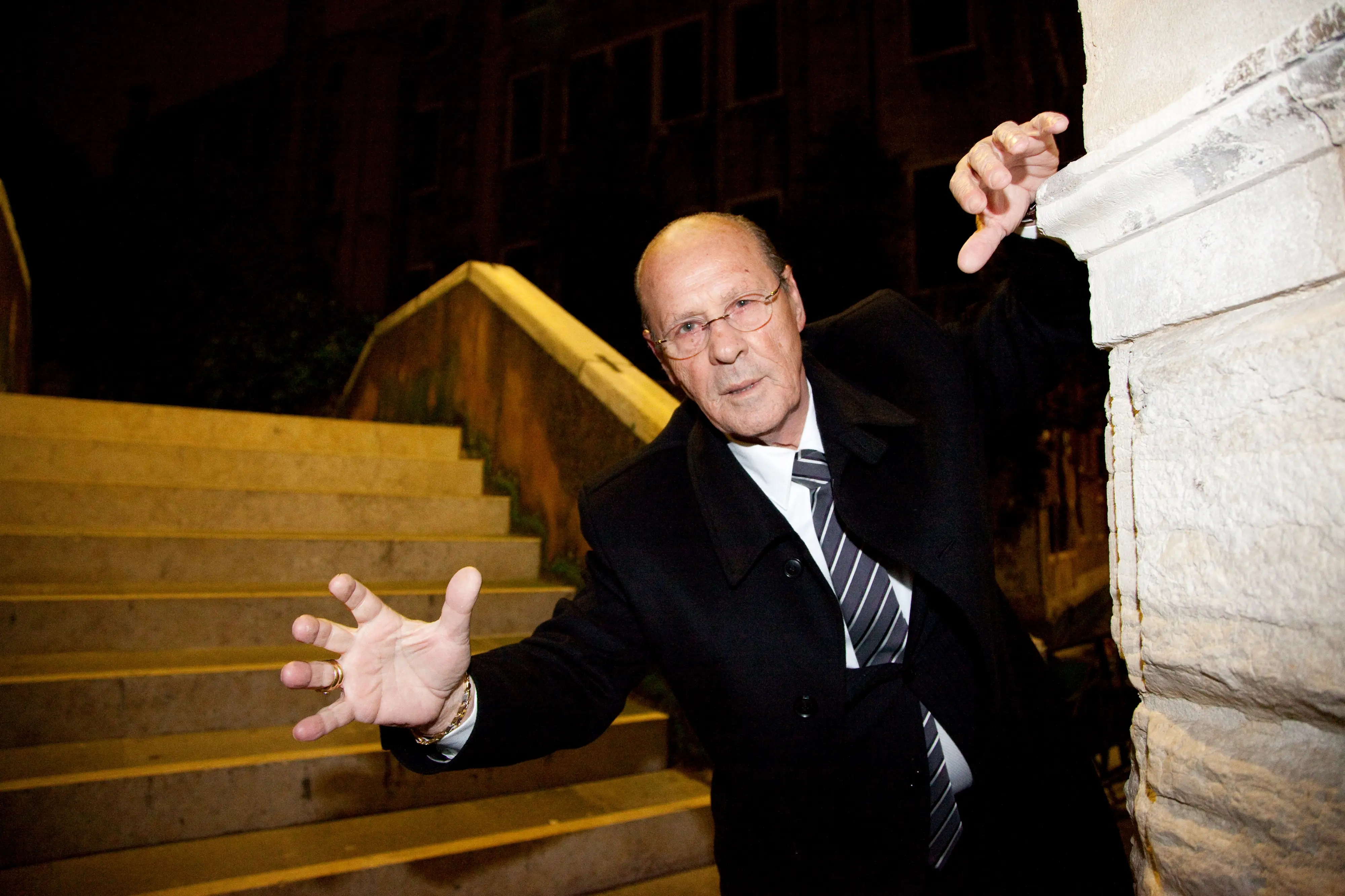

Il serial killer di Padova, soprannominato il Professore per i modi distinti.

«Gli trovarono una carta geografica, con segnato un cerchietto verde su una località del Veneto, che sarebbe dovuta diventare la tappa successiva delle sue spedizioni omicide. Conduceva una doppia vita: 7 giorni con una donna, 7 giorni con un’altra. A entrambe faceva credere che si assentava per motivi di lavoro. Sentiva “le voci”. Sosteneva che una zia morta gli dava ordini dall’aldilà. Gli chiesi: ma come poteva pensare che la questura di Milano le consegnasse 12 miliardi di lire per far cessare i suoi omicidi? Replicò: “Le rispondo con una metafora. Per le leggi della fisica e dell’aerodinamica, il calabrone non potrebbe volare. Eppure vola”».

Che intendeva dire?

«Che per le leggi dello Stato il questore non poteva scucire il denaro, ma avrebbe pagato lo stesso. Spaventoso. Profeta aveva la passione del gioco d’azzardo e della statistica. I periti che lo esaminarono conclusero che elaborava algoritmi di una tale sofisticatezza da risultare scarsamente percettibili persino da lui».

Un genio del male.

«Spiegò che ogni religione nasceva da un sacrificio umano, come quello di Isacco, sul quale stava per stendere la mano il padre Abramo, o quello di Gesù. Doveva compierne anche lui, per ordine della zia defunta. Un immobiliarista portò Profeta a visionare un appartamento in piena estate. Sollevò le tapparelle, ma il killer gli chiese di abbassarle. Il poveretto si salvò perché notò che l’uomo indossava i guanti. Con una scusa, lo congedò e scappò via».

Altre personalità di imputati che l’hanno colpita?

«Felice Maniero, un imprenditore del crimine. E Vincenzo Pipino, un ladro onesto che lei intervistò nel 2010».

Aveva passato in galera 25 dei suoi 67 anni.

«A Venezia svaligiò tutti i palazzi dei nobili sul Canal Grande. Depredò due volte nello stesso anno la collezione di Peggy Guggenheim».

Portò via capolavori di Picasso, Magritte, De Chirico, Balla, Kandinskij, Braque, Klee, Malevich, Ernst.

«E li fece ritrovare integri. Si accontentava di un riscatto».

Il crimine che in lei ha suscitato più orrore?

«Non esiste una gerarchia del male. I crimini sono come foglie di un unico albero, ognuna sanguinante. Potrei citarle un omicidio aggravato da atti sessuali commessi sul cadavere. O l’anziano proprietario agrario Pasti che i sequestratori, una banda di giostrai, tennero prigioniero in un buco, con una catena al collo».

Riusciva a dormire la notte?

«Tanto. E sognavo, allora come oggi. Dall’età di 15 anni annoto le mie visioni oniriche. Lascerò gli appunti a un fidato amico psicoanalista».

Di chi si tratta?

«Non posso dirlo. Non sono mai andato in analisi. Però ho conosciuto Luigi Aurigemma, che abitava a Parigi, curatore dell’intera opera di Carl Gustav Jung. Qualche tempo fa, all’amico psicoanalista ho mandato un articolo di Le Monde sullo shadow work, lavoro con le ombre, come tecnica di accettazione di noi stessi. Era illustrato dall’immagine di un uomo che, con fatica, srotolava davanti a sé la propria ombra. La proiettava sul suo cammino, per capire chi era».

Suggestiva.

«Al compimento degli 82 anni, mia moglie mi regalò l’Opera omnia di Seneca, 1.625 pagine. In una delle lettere a Lucilio si legge: “Prima di diventare vecchio, cercavo di vivere bene; ora che sono vecchio, cerco di morire bene; ma morire bene significa morire di buon grado”».

Da meditare.

«Seneca, nato 4 anni prima di Cristo, resta immortale anche per le sue massime sulla giustizia. Ve n’è una che mi ha sempre colpito: “I costumi dei cittadini si correggono maggiormente con la moderazione nelle punizioni”. Se dovessi finire su un’isola deserta, porterei con me solo la Bibbia, il Talmud, Seneca e il Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes».

Le capitò mai di provare pietà per un imputato al punto da diventare indulgente?

«No, però mi costava una fatica terribile. Non dimentico l’esortazione di Don Chisciotte: “Quando la giustizia non sia chiara, piegati e appigliati alla misericordia”».

Crede nella funzione educativa del carcere?

«A metà. Come magistrato di sorveglianza visitai a sorpresa una sezione di custodia minorile del Nord Italia. Vi riscontrai una situazione di degrado allucinante. Le violenze tra i minori e sui minori erano la norma. Mandai una relazione a Mino Martinazzoli, ministro della Giustizia. Il giorno appresso ne ordinò la chiusura».

Ha mai ricevuto minacce?

«Un’esagitata che stavo interrogando approfittò dell’attimo in cui mi chinai per prendere un foglio e mi scagliò addosso la macchina per scrivere a doppio carrello. Ebbi la prontezza di scansarmi: mi colpì di striscio al gomito. Il cancelliere era costernato».

Per la sua contusione?

«Per la Olivetti: era nuova».

Ma qualche episodio che l’abbia fatta sorridere c’è?

«Corte d’assise d’appello di Venezia, allora nella vecchia sede di Rialto. Viene condannato a 24 anni un imputato che aveva ucciso accecato dalle continue vessazioni della vittima. Aspetto che tutti se ne vadano e, per non incrociare nessuno, esco dalla scala di servizio. All’improvviso mi ritrovo davanti l’imputato, con gli schiavettoni ai polsi, fra due carabinieri. Imbarazzato, gli dico: beh, arrivederci. Lui sfugge al controllo dei militari, come se volesse avventarsi contro di me. Invece mi appoggia delicatamente una mano sul braccio e sospira: “Dotór, va ben tuto, ma no a rivederci!”».

Come mai è rimasto in silenzio per 43 anni?

«Non ne ho grande merito: per natura sono una persona schiva. Non mi sono mai iscritto a nessuna associazione, culturale o religiosa che fosse».

Non basta essere indipendenti: bisogna anche apparire tali.

«Infatti non volli fare il giudice nella città dove avevo esercitato come avvocato».

Qual è la peggiore ingiustizia che ha visto?

«La crudeltà gratuita nell’esecuzione del crimine. Ero implacabile con i banditi che non si limitavano a compiere una rapina in casa: no, violentavano anche la moglie sotto gli occhi del marito. Purtroppo, come mi disse il giurista egiziano Mahmoud Cherif Bassiouni, presidente della Commissione dell’Onu sui crimini di guerra nella ex Jugoslavia, “la civiltà altro non è che una mano di vernice sull’atavismo dell’uomo, e quando una qualsiasi civiltà crolla rinascono i mostri”. Oggi basta guardarsi attorno».

© MARSILIO EDITORI

Riproduzione riservata © il Nord Est