Sette anni da Vaia: le trappole hanno fermato il bostrico, il silenzioso nemico dei boschi

Francesco Dal MasGli interventi contro il bostrico dopo la tempesta che ha messo in ginocchio il Bellunese e l’area montana del Friuli Venezia Giulia. L’emergenza sta rientrando ma sono spuntati nuovi focolai a causa del caldo

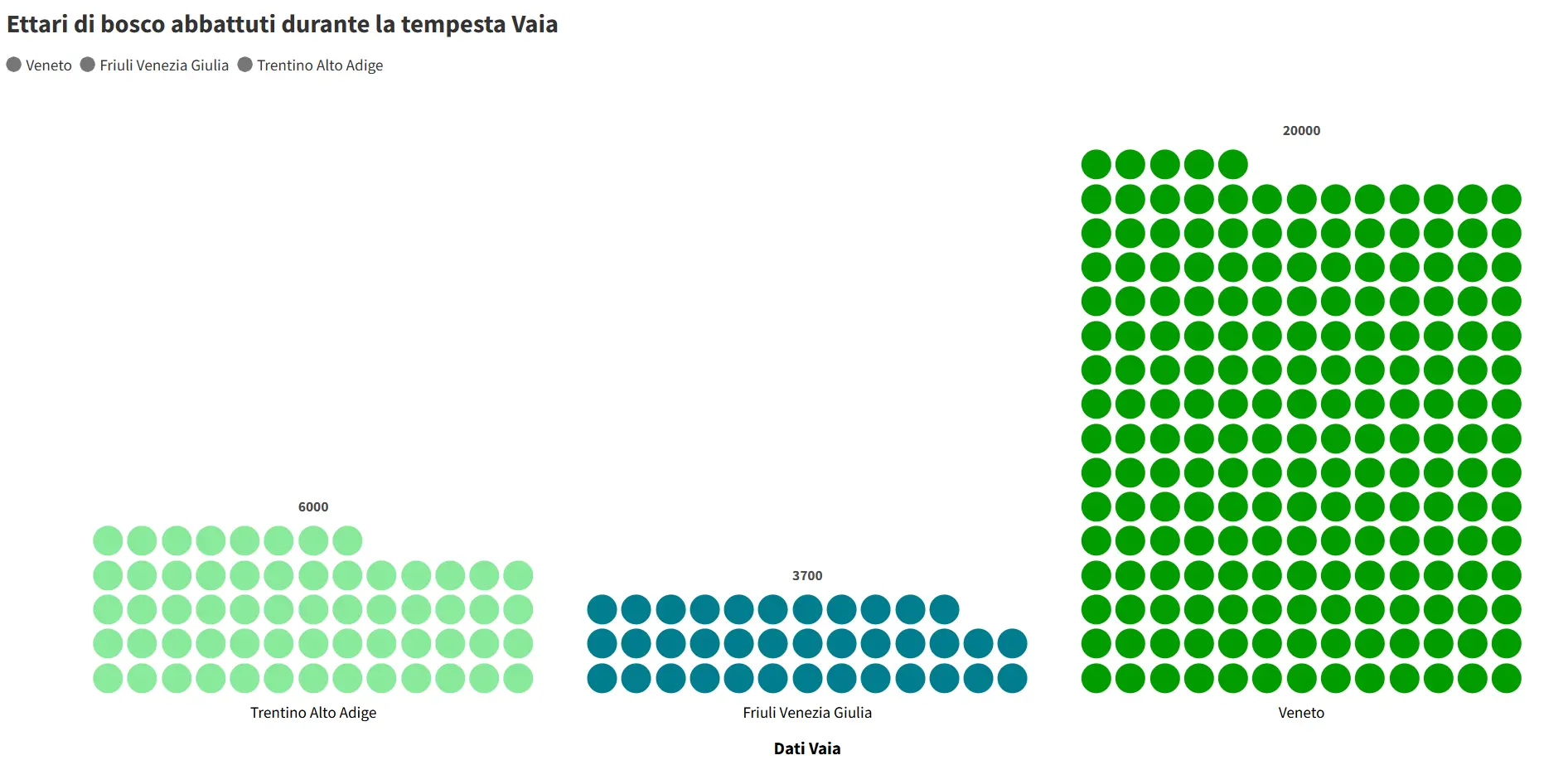

Sette anni fa la tempesta Vaia: 3 morti, paesi isolati tra Fvg e Veneto, milioni di alberi schiantati a terra dalle raffiche di vento fino a 200 chilometri l’ora, danni che hanno comportato l’attivazione di 1.500 cantieri, in gran parte conclusi.

Che cosa resta di quella devastazione? Il bostrico, purtroppo, l’insetto detto “tipografo” che dopo 5 anni ha portato alla morte più alberi di quelli abbattuti da Vaia.

È in rallentamento, ma come spiega Valerio Finozzi, il funzionario della Regione Veneto che si occupa di questo problema, potrebbe scomparire entro due anni; oppure rilanciarsi, se le temperature glielo consentiranno.

Intanto sono arrivate anche le trappole semiautomatiche per la cattura e il controllo di questo insetto infestante. Se ne occupa una ditta specializzata della Slovenia, mentre l’Università di Padova coordina il lavoro per conto della Regione. «Secondo le prime stime dell’Università e della Regione» dice Finozzi, «il bostrico potrebbe aver fatto più danni della stessa Vaia: per una volta e mezza se non addirittura due».

Che cos’è il bostrico

Per controllare il diffondersi di questa epidemia la Regione ha appunto installato nuove trappole semiautomatiche nei boschi più a rischio. Se una trappola cattura meno di 8.000 insetti in una stagione, la popolazione del bostrico non rappresenta un pericolo immediato. Oltre gli 8-10.000 esemplari, invece, la popolazione diventa aggressiva. L’anno scorso le catture hanno raggiunto valori di 22-24.000 insetti per trappola manuale (le nuove sono appunto semiautomatiche), circa tre volte oltre la soglia di sicurezza, è quanto accertato dall’Università di Padova.

«Ma, rispetto all’anno scorso, la popolazione non è aumentata nell’ultima stagione. E, comunque, anche nel 2024 non eravamo ai livelli precedenti. Due, essenzialmente, le ragioni» spiega Finozzi, «Le due ultime primavere sono state piovose, quindi non hanno favorito il volo del bostrico. E le piante riescono a respingere gli attacchi, perché se la pianta è ben idratata e ben in equilibrio emette la resina e blocca l’insetto nella sua fase di ingresso. Oltre a questo si sono sviluppati sotto corteccia, e ne abbiamo trovati in grande quantità, tutta una serie di predatori, parassitoidi, parassiti, insomma di antagonisti naturali, che ci danno una mano nel contrasto al bostrico. Siccome la numerosità di insetti è a un livello comunque importante, se dovesse esserci o un inverno particolarmente caldo o un’estate con ondate di calore, o se nei prossimi mesi dovessero verificarsi schianti da vento oppure da neve, il bostrico che è in fase di latenza sarebbe pronto a ripartire».

In caso contrario, in due anni l’infestazione rientrerà del tutto. Focolai insistenti si presentano oggi nell’Agordino, in alcune aree dello Zoldano, in Val d’Ansiei e in Comelico. Focolai in parte nuovi, per fortuna di limitate dimensioni, ma comunque monitorati per le problematicità che possono rappresentare.

Anche se proprio ai limiti di questi boschi è ritornato quest’anno il picchio. Una presenza che sta a dimostrare che il “tipografo” abbia allentato la sua pressione. Le nuove trappole semiautomatiche di controllo sono 7 in provincia di Belluno e 3 in quella di Vicenza: «Non necessitano più dello svuotamento settimanale tramite operatore, ma possono essere comandate con svuotamento giornaliero da remoto. Se il controllo quotidiano ci dà il bostrico in aumento, cioè raggiunge il picco di sfarfallamento, interveniamo nei tempi più rapidi per gestire la successiva infestazione». Ossia tagliare le piante dove la densità è eccessivo o, comunque, quelle più deboli.

E a questo punto si pone il tema della rigenerazione del bosco: «In questi 7 anni di post Vaia, la rinnovazione naturale vede ancora primeggiare l’abete rosso, almeno per l’80 per cento, perché si dissemina più facilmente, mentre» dice Finozzi, «dovremmo procedere con più mescolanza, con più diversità: abete bianco, larice, faggio, altre specie ancora. In modo da irrobustire il patrimonio forestale».

Riproduzione riservata © il Nord Est